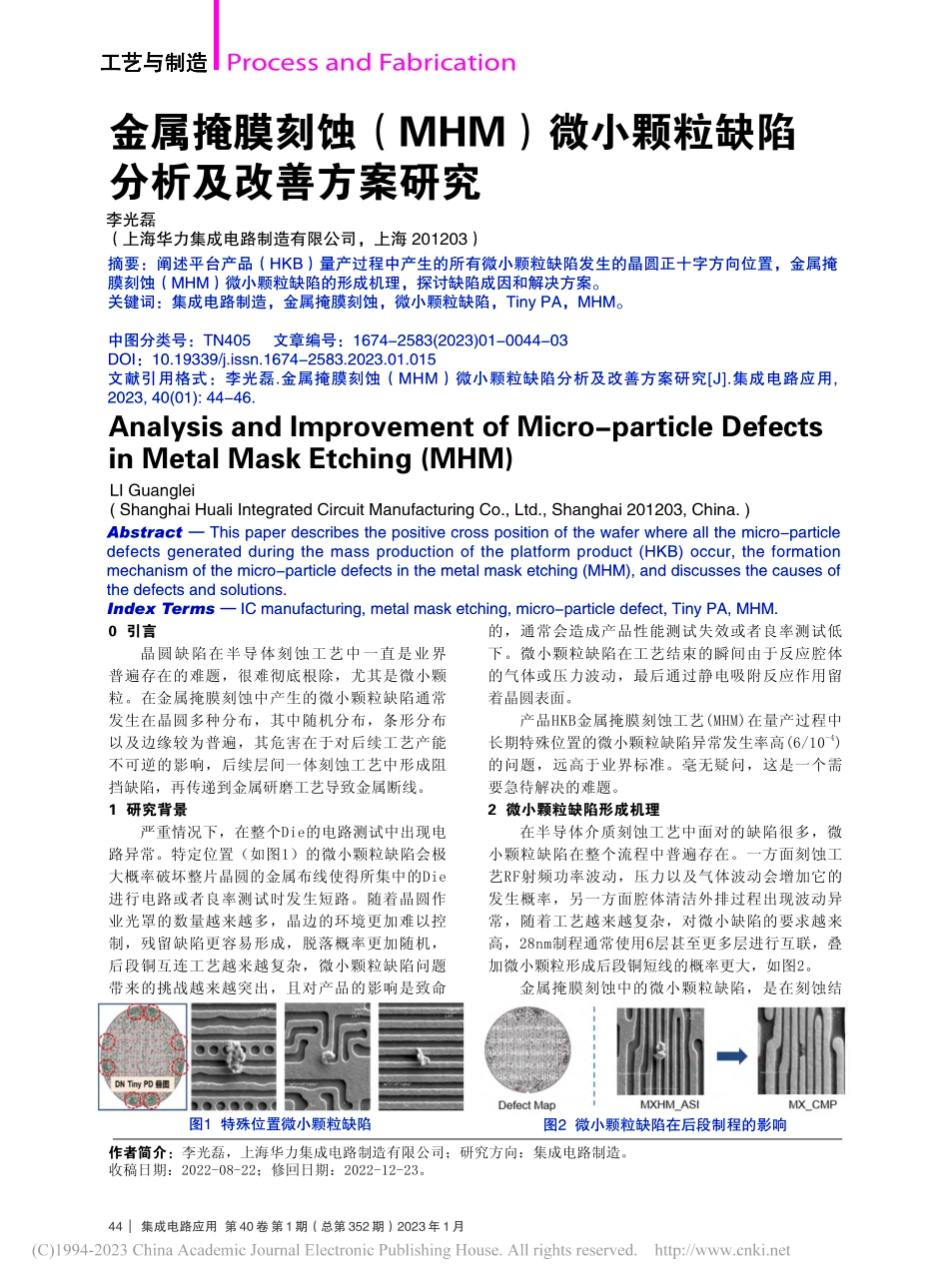

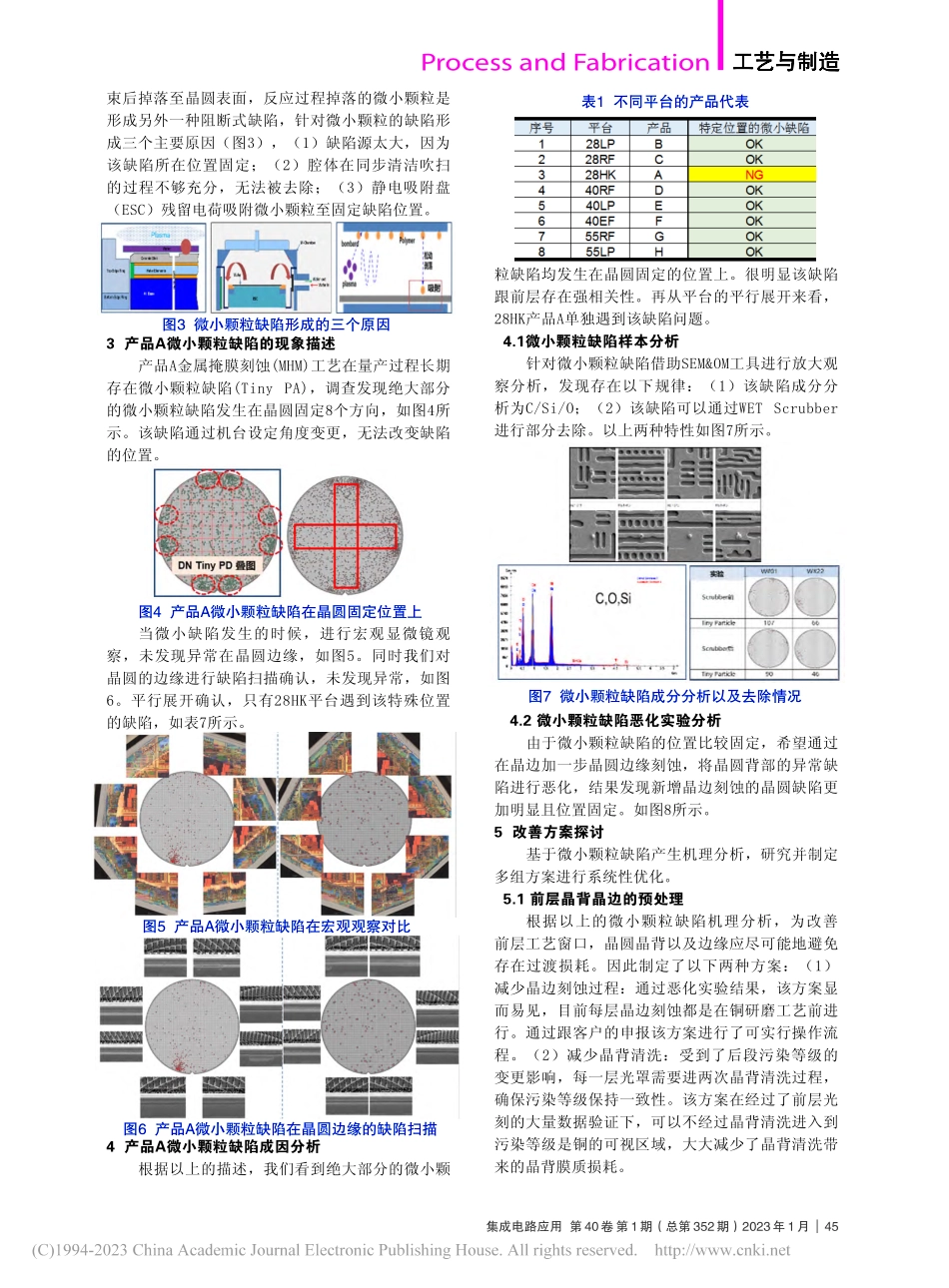

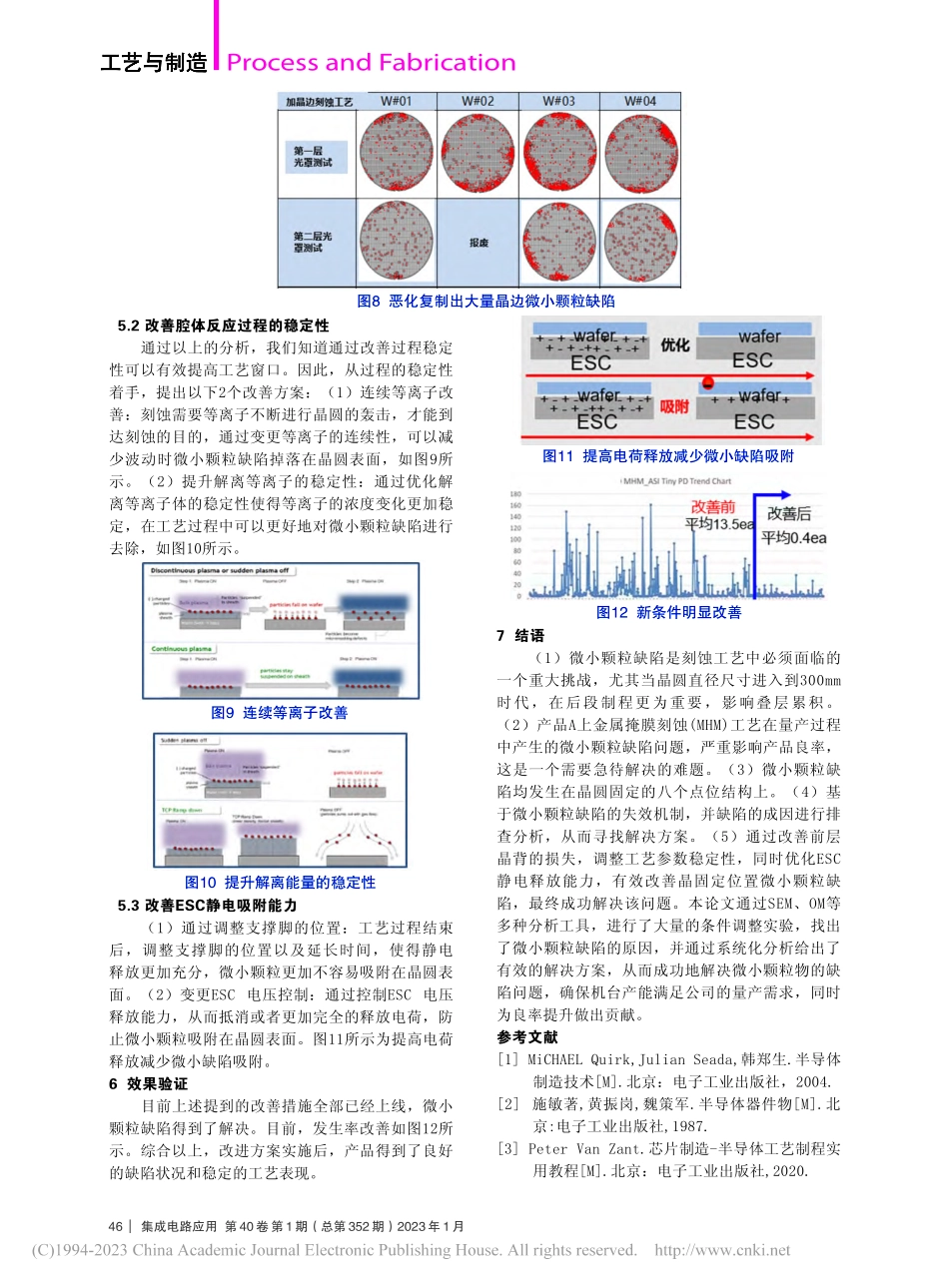

44集成电路应用第40卷第1期(总第352期)2023年1月ProcessandFabrication工艺与制造摘要:阐述平台产品(HKB)量产过程中产生的所有微小颗粒缺陷发生的晶圆正十字方向位置,金属掩膜刻蚀(MHM)微小颗粒缺陷的形成机理,探讨缺陷成因和解决方案。关键词:集成电路制造,金属掩膜刻蚀,微小颗粒缺陷,TinyPA,MHM。中图分类号:TN405文章编号:1674-2583(2023)01-0044-03DOI:10.19339/j.issn.1674-2583.2023.01.015文献引用格式:李光磊.金属掩膜刻蚀(MHM)微小颗粒缺陷分析及改善方案研究[J].集成电路应用,2023,40(01):44-46.的,通常会造成产品性能测试失效或者良率测试低下。微小颗粒缺陷在工艺结束的瞬间由于反应腔体的气体或压力波动,最后通过静电吸附反应作用留着晶圆表面。产品HKB金属掩膜刻蚀工艺(MHM)在量产过程中长期特殊位置的微小颗粒缺陷异常发生率高(6/10-4)的问题,远高于业界标准。毫无疑问,这是一个需要急待解决的难题。2微小颗粒缺陷形成机理在半导体介质刻蚀工艺中面对的缺陷很多,微小颗粒缺陷在整个流程中普遍存在。一方面刻蚀工艺RF射频功率波动,压力以及气体波动会增加它的发生概率,另一方面腔体清洁外排过程出现波动异常,随着工艺越来越复杂,对微小缺陷的要求越来高,28nm制程通常使用6层甚至更多层进行互联,叠加微小颗粒形成后段铜短线的概率更大,如图2。金属掩膜刻蚀中的微小颗粒缺陷,是在刻蚀结0引言晶圆缺陷在半导体刻蚀工艺中一直是业界普遍存在的难题,很难彻底根除,尤其是微小颗粒。在金属掩膜刻蚀中产生的微小颗粒缺陷通常发生在晶圆多种分布,其中随机分布,条形分布以及边缘较为普遍,其危害在于对后续工艺产能不可逆的影响,后续层间一体刻蚀工艺中形成阻挡缺陷,再传递到金属研磨工艺导致金属断线。1研究背景严重情况下,在整个Die的电路测试中出现电路异常。特定位置(如图1)的微小颗粒缺陷会极大概率破坏整片晶圆的金属布线使得所集中的Die进行电路或者良率测试时发生短路。随着晶圆作业光罩的数量越来越多,晶边的环境更加难以控制,残留缺陷更容易形成,脱落概率更加随机,后段铜互连工艺越来越复杂,微小颗粒缺陷问题带来的挑战越来越突出,且对产品的影响是致命金属掩膜刻蚀(MHM)微小颗粒缺陷分析及改善方案研究李光磊(上海华力集成电路制造有限公司,上海201203)Abstract—Thispaperdescribesthepositivecrosspositionofthewaferwhereallthemicro-particledefectsgeneratedduringthema...