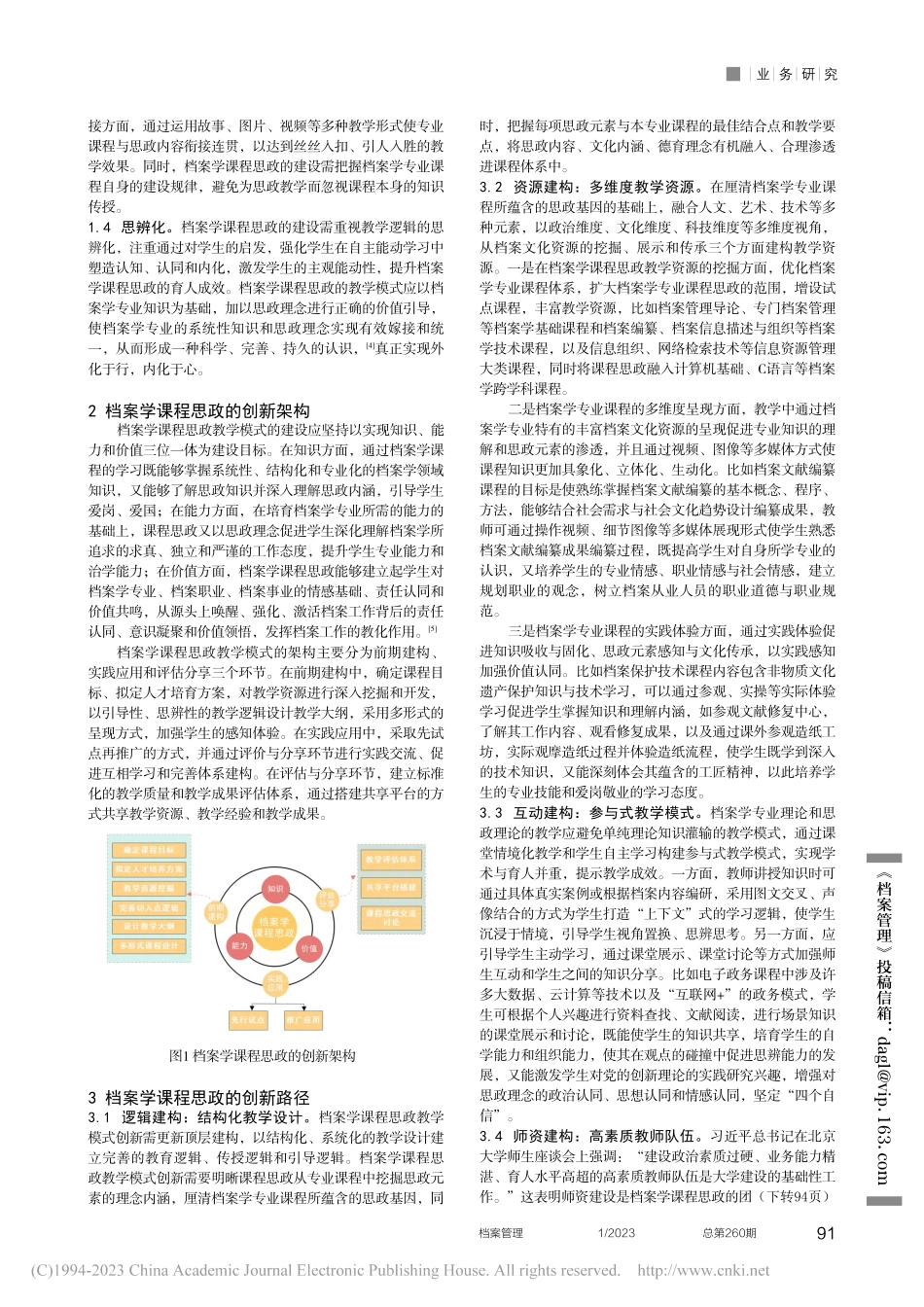

业务研究�0档案管理1/2023总第260期建设一流大学与一流学科是新时代培养复合型人才、高校实现学科内涵转型的重要战略。2021年3月,教育部、财政部以及国家发展改革委三部委联合印发《“双一流”建设成效评价办法(试行)》的通知,明确提出将文化传承创新作为大学整体建设评价的重要内容之一。[1]档案学学科应如何依托专业特色和优势深入挖掘专业课程中的文化元素,拓展课程的广度、深度和温度,达到文化传承创新的目标,已成为不可回避、亟待解决的问题。当前对档案学课程思政的教育模式研究已经取得了一定进展,但通过文献分析发现存在以下三方面问题:一是档案学与思政教学的融合发展协调性不强,专业课程与思政内容的衔接较生硬,并未充分考虑知识点和思政元素之间的逻辑性和契合度,教学设计中呈现出零散化和碎片化的问题;二是对档案学课程思政元素挖掘不足、浮于表面,档案学课程思政的教学多数局限在对马克思主义经典理论的引用和套用,缺乏对其他包含家国情怀、文化素养、道德修养、法治意识的思政元素的挖掘和应用;三是教学模式较单一,重理论灌输轻互动参与,教学形式缺乏新时代青春化、活力化的元素,对学生吸引力不强。因此,在“双一流”建设背景下,需要重新思考高校档案学课程思政教学模式的调整和创新,使档案学专业人才符合国家和社会的知识、能力和价值需求。1档案学课程思政的建设原则1.1特色化。档案学课程思政的建设应立足于档案学自身专业特色和课程内容特色。一方面,充分利用档案的原始记录性、客观真实性、载体多样性、内容丰富性,为学生还原历史事实、廓清历史真相、学好党史国史夯实根基。[2]比如许多高校将红色档案资源应用到课堂教学中,通过对红色档案资源的深入挖掘、多维度开发和情境化展示将档案学理论知识与思政元素有机融合,在专业知识学习的同时培养学生的爱国情怀、革命精神。另一方面,深度挖掘并提炼档案学理论体系中思政价值与精神内涵,从课程所涉专业、行业、国家、国际、文化、历史等多角度,为思政理论增加档案学专业课程的知识性、人文性,同时根据档案学课程内容细化思政理念,找准切入点开展有针对性、精致性和精准性的思政教育。1.2多元化。档案学课程思政的建设需坚持思政元素多元化和教学形式多元化,以期推动档案学课程思政的高质量发展。一方面,在立足于档案学自身专业特色的基础上,实现档案思政元素多元化,即深入挖掘和开发档案资源中包含家国情怀、文化素养、道德修养、法治意识的思...