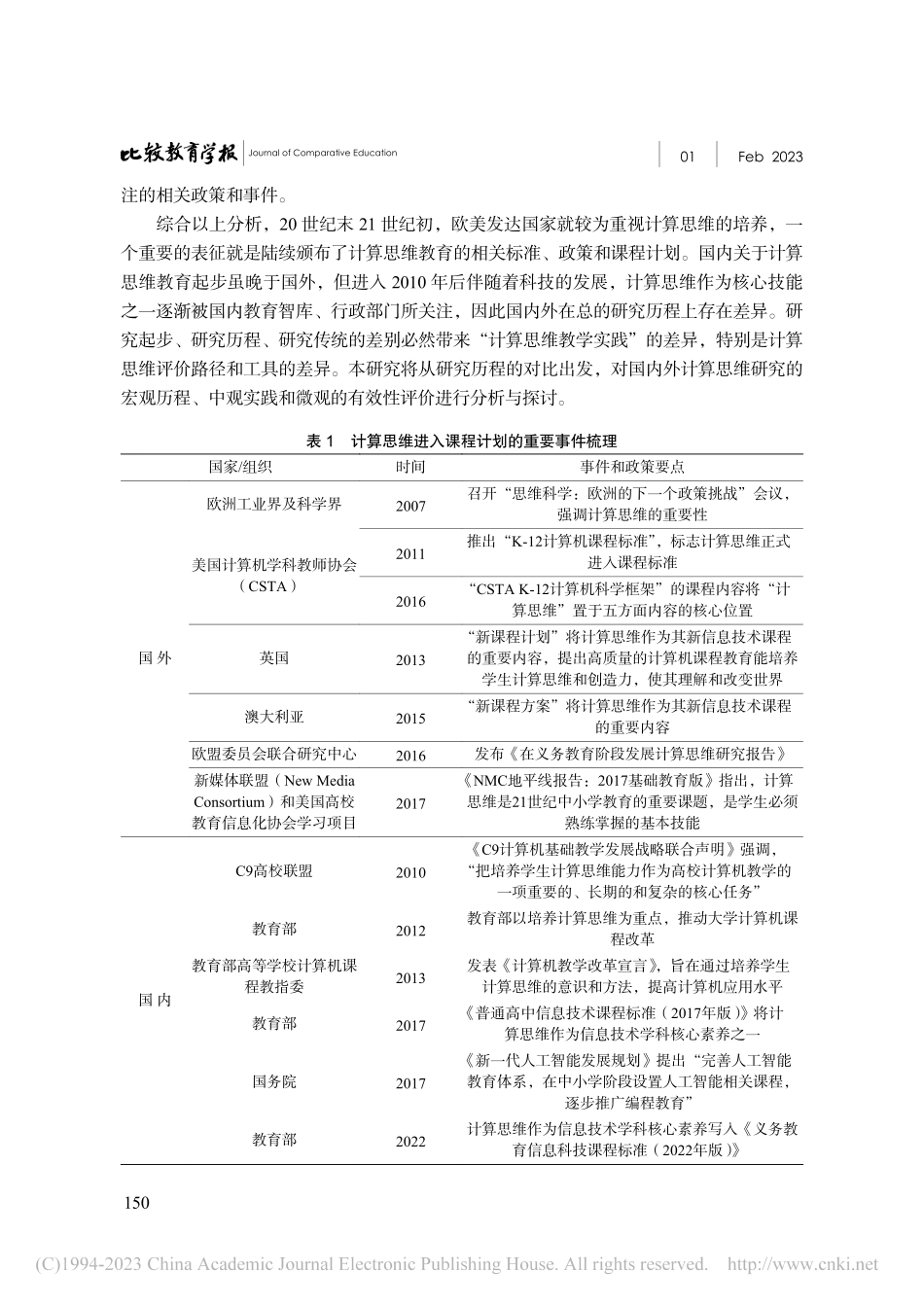

国内外计算思维教育的研究脉络与实践比较陈兴冶张慧伦杨伊摘要计算思维是信息社会所必备的素养,不仅是发达国家课程计划的重要内容,也是我国强国战略所需人才的核心素养。计算思维的培养与形成离不开有效的教学实践,因此国内外针对计算思维教学实践形成了各具特色的研究思路,对于计算思维实践成效的评价也取得了一定的成果。本研究从数量、地区分布、重要成果等多个方面梳理了国内外计算思维教育研究的缘起、发展和趋势的基本脉络。通过对计算思维教育的宏观发展路向、中观的实践活动过程、微观的评价方法和评价工具的比较与研究,厘清了计算思维教育研究的问题与走向。关键词计算思维教育研究脉络教育实践评价工具作者简介陈兴冶,博士,上海师范大学博士生导师,上海市实验学校正高级教师、特级教师(上海200125);张慧伦,上海师范大学教育学院博士研究生(上海200234);杨伊(通讯作者),上海师范大学教育学院讲师,博士(上海200234)。中图分类号G4文献标识码A文章编号1009-5896(2023)01-0148-14计算思维(ComputationalThinking)作为信息时代的产物,是一种运用计算工具与方法求解问题的思维活动,是信息社会中每个人都应掌握的思维方式。随着人工智向社会生活的各个领域渗透,应对技术变革对社会所带来的挑战是教育,尤其是计算思维教育的首要任务。《普通高中信息技术课程标准(2017年版)》将高中信息技术学科核心素养界定为“在接受信息技术教育过程中逐步形成的信息技术知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观的综合表现”,具体分为信息意识、计算思维、数字化学习与创新、信息社会责任等四个核心素养,其中以计算思维最为关键,①求解计算机问题所需要的正是计算思维,影响着其他要素发展的质和量,不仅在一定程度上决定了学科核心素养的水平,也直接关系到个人在未来社会的可持续发展水平。①解月光,杨鑫,付海东.高中学生信息技术学科核心素养的描述与分级[J].中国电化教育,2017(5):8-14.148一、内涵溯源:计算思维教育的缘起和发展计算思维在国际上被提出可以追溯到20世纪80年代,麻省理工学院教授西摩·派珀特(SeymourPapert)于1980年首次提及,①1996年,西摩·派珀特在其研究中再次强调,②但真正将这一概念带到大众视野并使之受到广泛关注的是卡内基·梅隆大学的教授周以真(JeannetteM.Wing),其于2006年赋予了“计算思维”较为明确的界定,即运用计算机科学的基础概念和理论进行问题求解、系统设计以及人类行为...