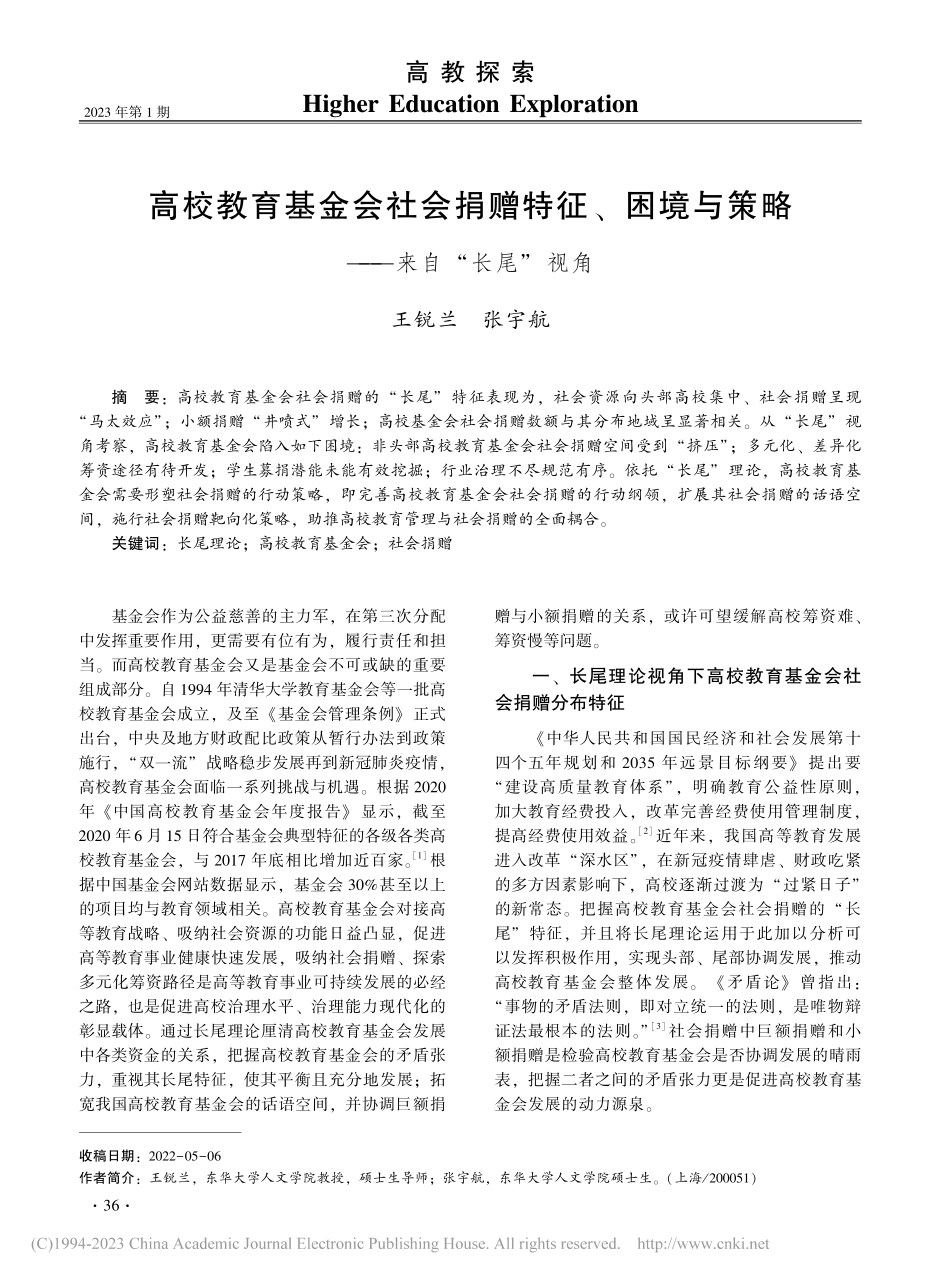

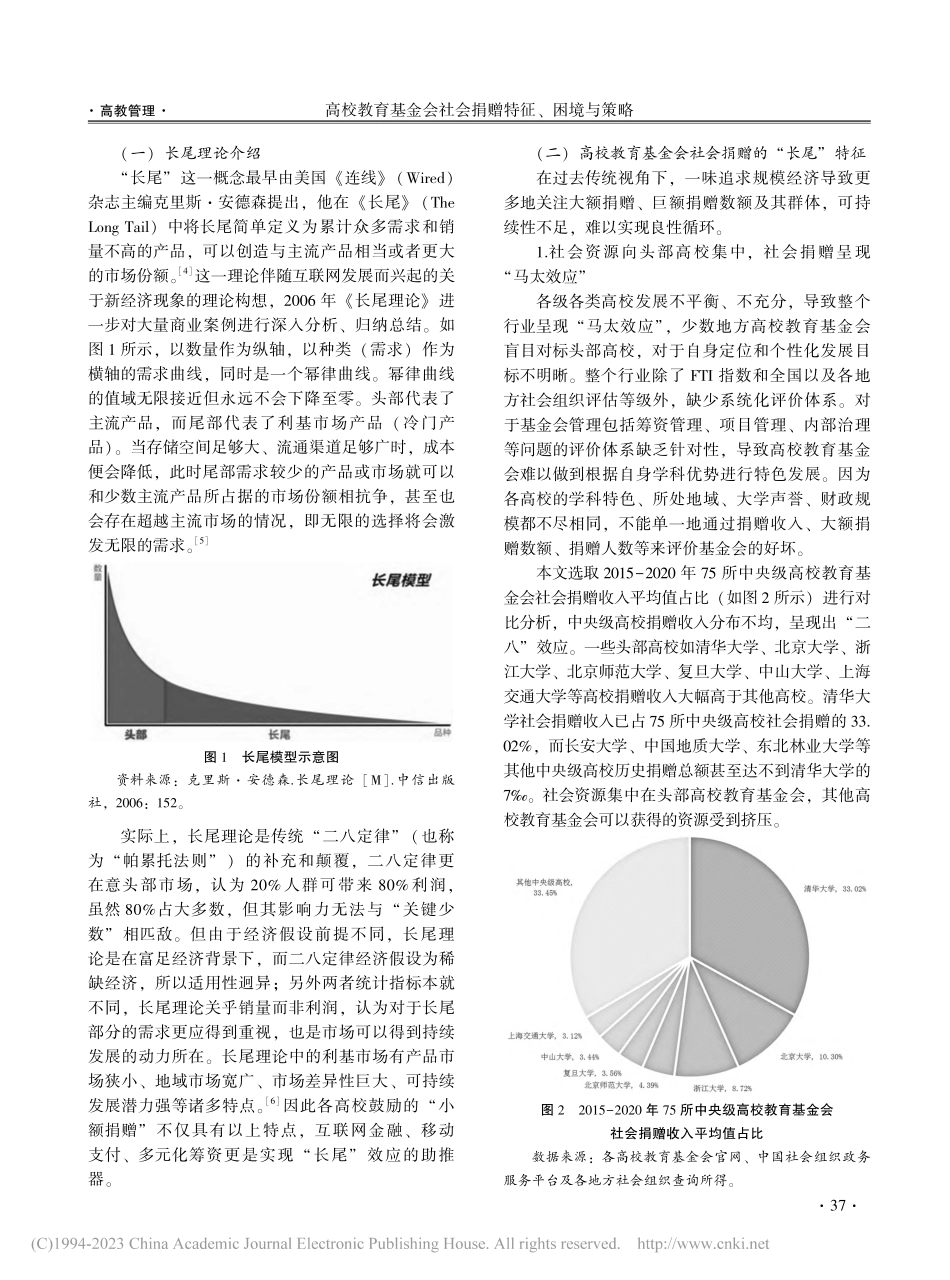

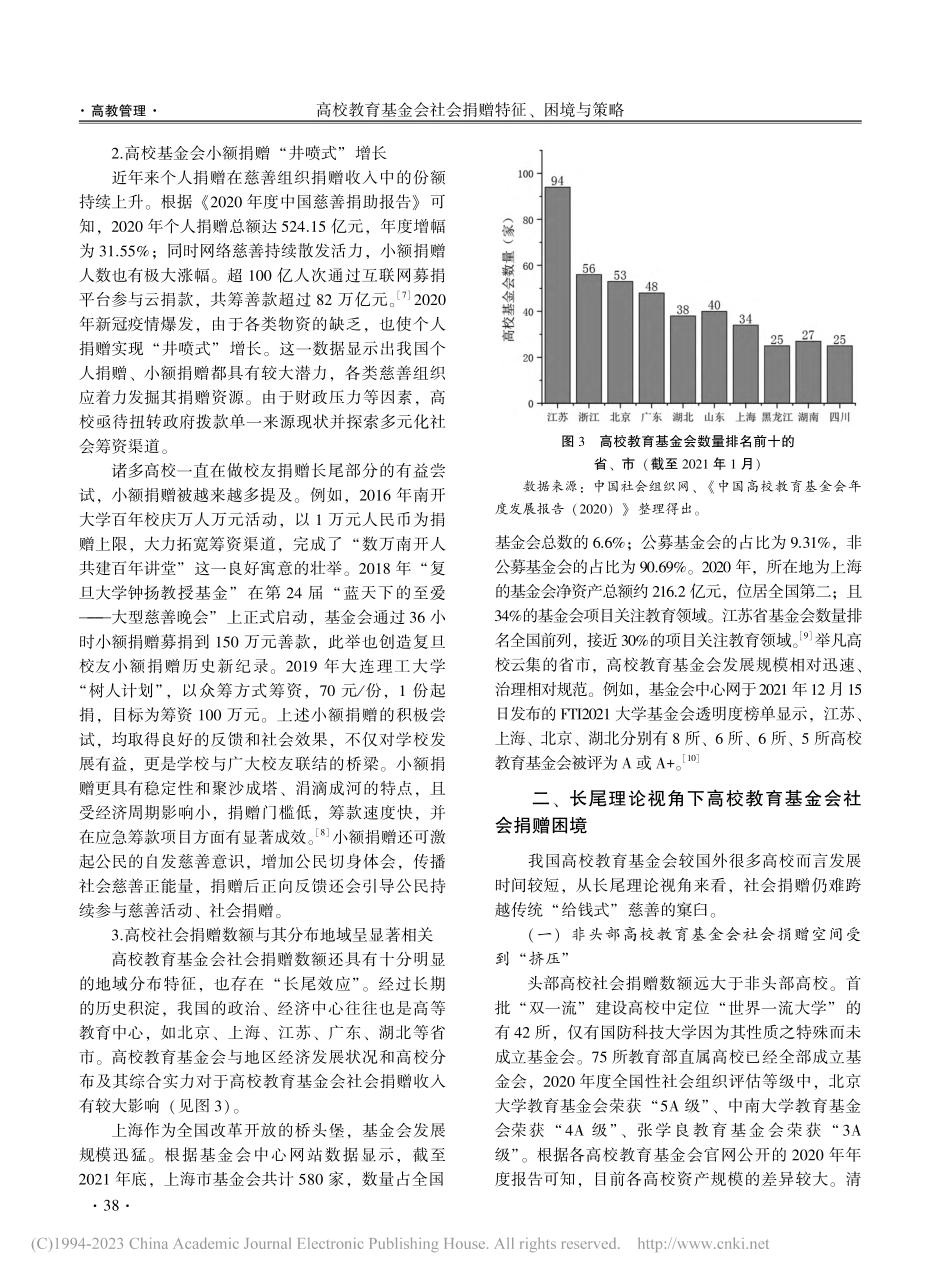

2023年第1期高教探索HigherEducationExploration高校教育基金会社会捐赠特征、困境与策略———来自“长尾”视角王锐兰张宇航收稿日期:2022-05-06作者简介:王锐兰,东华大学人文学院教授,硕士生导师;张宇航,东华大学人文学院硕士生。(上海/200051)摘要:高校教育基金会社会捐赠的“长尾”特征表现为,社会资源向头部高校集中、社会捐赠呈现“马太效应”;小额捐赠“井喷式”增长;高校基金会社会捐赠数额与其分布地域呈显著相关。从“长尾”视角考察,高校教育基金会陷入如下困境:非头部高校教育基金会社会捐赠空间受到“挤压”;多元化、差异化筹资途径有待开发;学生募捐潜能未能有效挖掘;行业治理不尽规范有序。依托“长尾”理论,高校教育基金会需要形塑社会捐赠的行动策略,即完善高校教育基金会社会捐赠的行动纲领,扩展其社会捐赠的话语空间,施行社会捐赠靶向化策略,助推高校教育管理与社会捐赠的全面耦合。关键词:长尾理论;高校教育基金会;社会捐赠基金会作为公益慈善的主力军,在第三次分配中发挥重要作用,更需要有位有为,履行责任和担当。而高校教育基金会又是基金会不可或缺的重要组成部分。自1994年清华大学教育基金会等一批高校教育基金会成立,及至《基金会管理条例》正式出台,中央及地方财政配比政策从暂行办法到政策施行,“双一流”战略稳步发展再到新冠肺炎疫情,高校教育基金会面临一系列挑战与机遇。根据2020年《中国高校教育基金会年度报告》显示,截至2020年6月15日符合基金会典型特征的各级各类高校教育基金会,与2017年底相比增加近百家。[1]根据中国基金会网站数据显示,基金会30%甚至以上的项目均与教育领域相关。高校教育基金会对接高等教育战略、吸纳社会资源的功能日益凸显,促进高等教育事业健康快速发展,吸纳社会捐赠、探索多元化筹资路径是高等教育事业可持续发展的必经之路,也是促进高校治理水平、治理能力现代化的彰显载体。通过长尾理论厘清高校教育基金会发展中各类资金的关系,把握高校教育基金会的矛盾张力,重视其长尾特征,使其平衡且充分地发展;拓宽我国高校教育基金会的话语空间,并协调巨额捐赠与小额捐赠的关系,或许可望缓解高校筹资难、筹资慢等问题。一、长尾理论视角下高校教育基金会社会捐赠分布特征《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出要“建设...