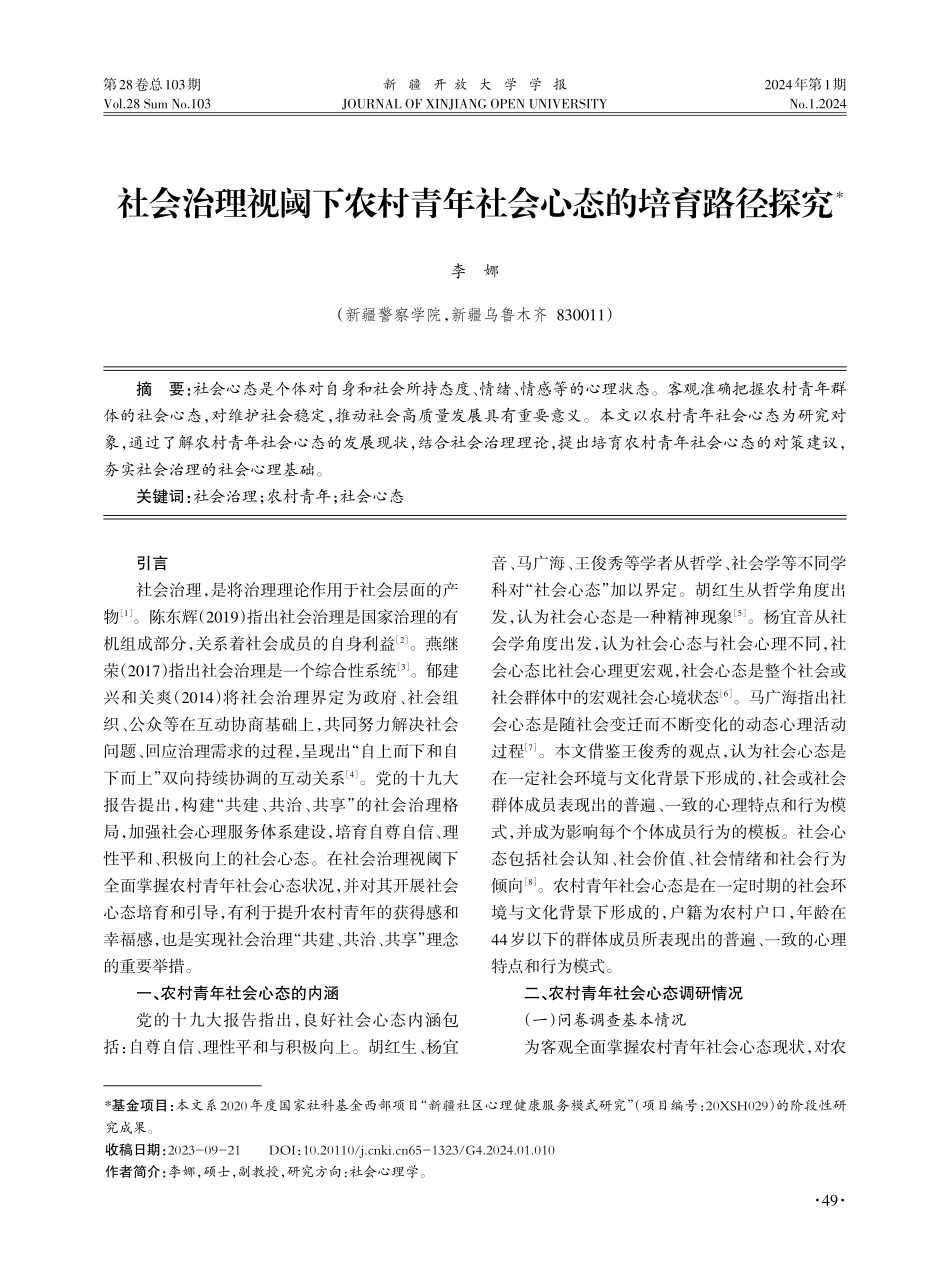

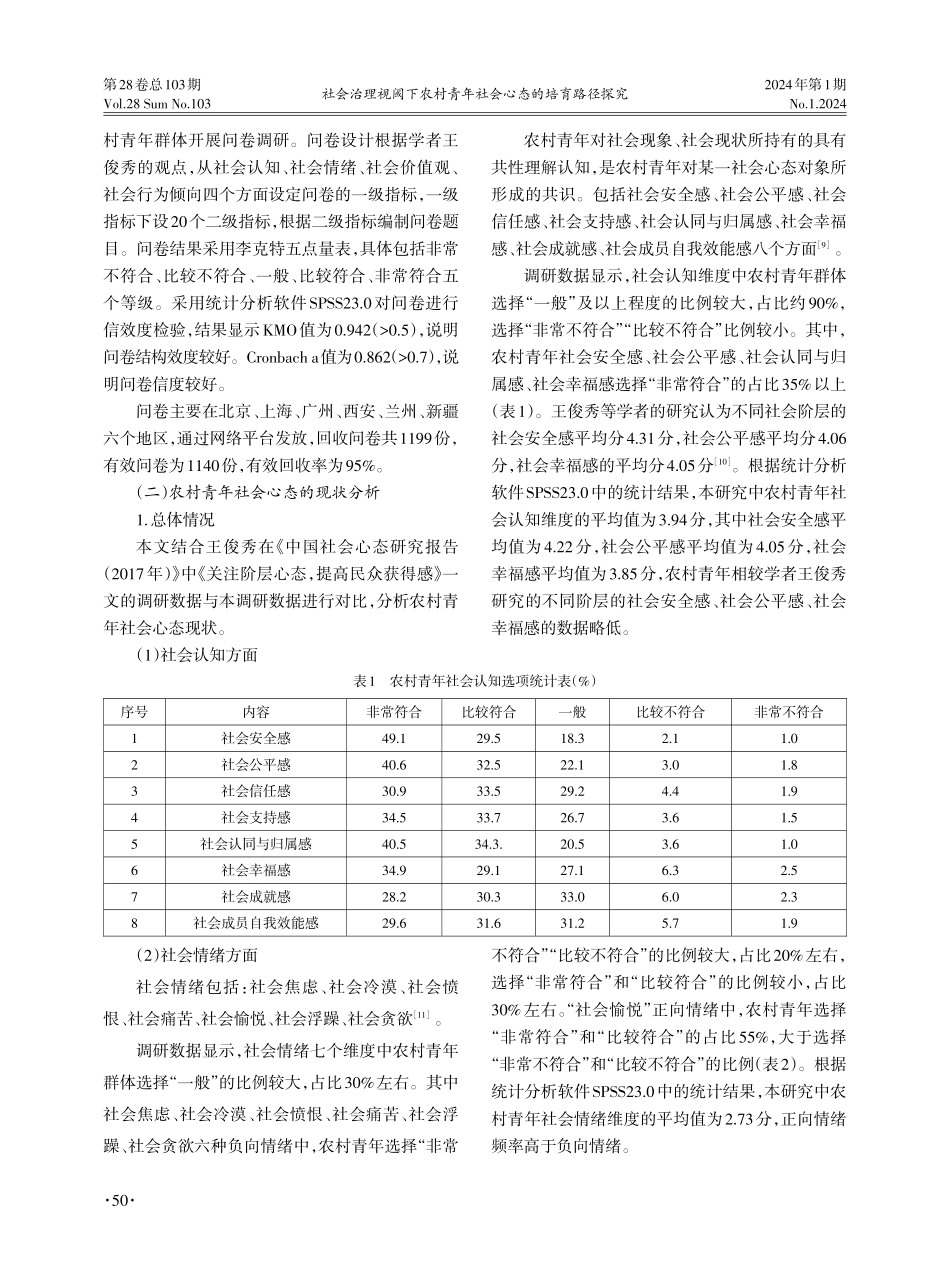

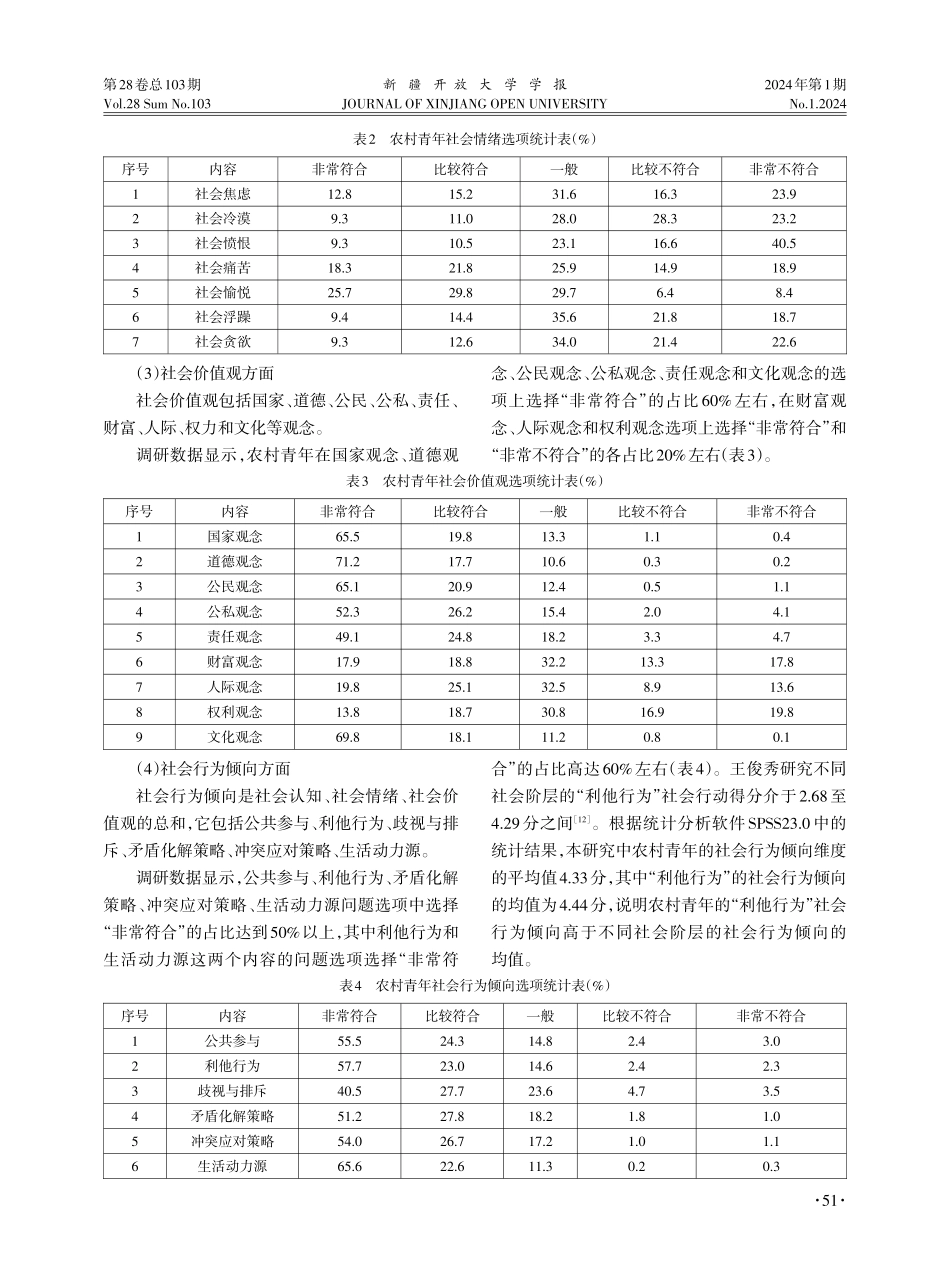

第28卷总103期2024年第1期Vol.28SumNo.103No.1.2024新疆开放大学学报JOURNALOFXINJIANGOPENUNIVERSITY引言社会治理,是将治理理论作用于社会层面的产物[1]。陈东辉(2019)指出社会治理是国家治理的有机组成部分,关系着社会成员的自身利益[2]。燕继荣(2017)指出社会治理是一个综合性系统[3]。郁建兴和关爽(2014)将社会治理界定为政府、社会组织、公众等在互动协商基础上,共同努力解决社会问题、回应治理需求的过程,呈现出“自上而下和自下而上”双向持续协调的互动关系[4]。党的十九大报告提出,构建“共建、共治、共享”的社会治理格局,加强社会心理服务体系建设,培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态。在社会治理视阈下全面掌握农村青年社会心态状况,并对其开展社会心态培育和引导,有利于提升农村青年的获得感和幸福感,也是实现社会治理“共建、共治、共享”理念的重要举措。一、农村青年社会心态的内涵党的十九大报告指出,良好社会心态内涵包括:自尊自信、理性平和与积极向上。胡红生、杨宜音、马广海、王俊秀等学者从哲学、社会学等不同学科对“社会心态”加以界定。胡红生从哲学角度出发,认为社会心态是一种精神现象[5]。杨宜音从社会学角度出发,认为社会心态与社会心理不同,社会心态比社会心理更宏观,社会心态是整个社会或社会群体中的宏观社会心境状态[6]。马广海指出社会心态是随社会变迁而不断变化的动态心理活动过程[7]。本文借鉴王俊秀的观点,认为社会心态是在一定社会环境与文化背景下形成的,社会或社会群体成员表现出的普遍、一致的心理特点和行为模式,并成为影响每个个体成员行为的模板。社会心态包括社会认知、社会价值、社会情绪和社会行为倾向[8]。农村青年社会心态是在一定时期的社会环境与文化背景下形成的,户籍为农村户口,年龄在44岁以下的群体成员所表现出的普遍、一致的心理特点和行为模式。二、农村青年社会心态调研情况(一)问卷调查基本情况为客观全面掌握农村青年社会心态现状,对农基金项目:本文系2020年度国家社科基金西部项目“新疆社区心理健康服务模式研究”(项目编号:20XSH029)的阶段性研究成果。收稿日期:2023-09-21DOI:10.20110/j.cnki.cn65-1323/G4.2024.01.010作者简介:李娜,硕士,副教授,研究方向:社会心理学。社会治理视阈下农村青年社会心态的培育路径探究李娜(新疆警察学院,新疆乌鲁木齐830011)摘要:社会心态是个体对自身和社会所持态度...