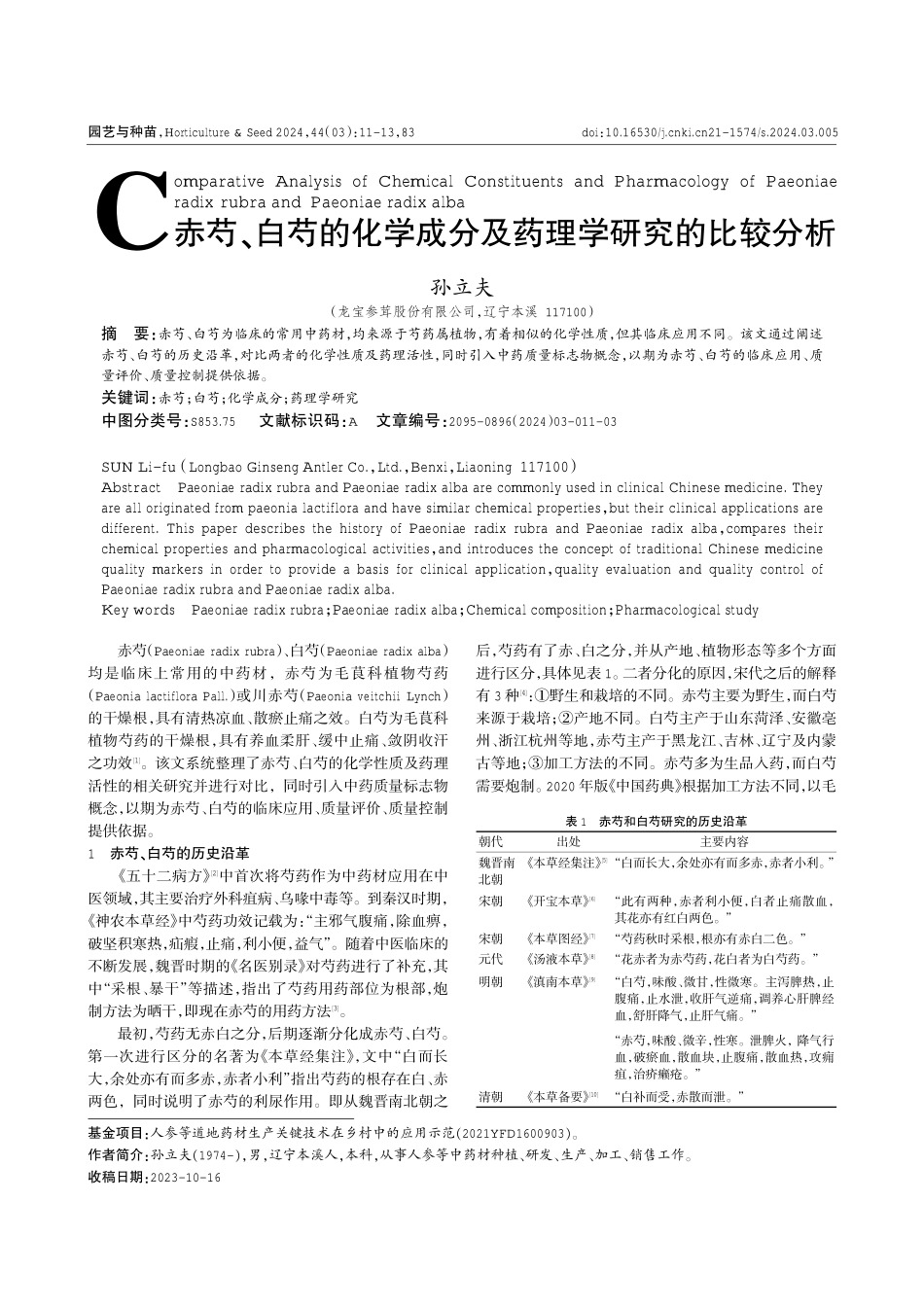

表1赤芍和白芍研究的历史沿革朝代出处主要内容魏晋南北朝《本草经集注》[5]“白而长大,余处亦有而多赤,赤者小利。”宋朝《开宝本草》[6]“此有两种,赤者利小便,白者止痛散血,其花亦有红白两色。”宋朝《本草图经》[7]“芍药秋时采根,根亦有赤白二色。”元代《汤液本草》[8]“花赤者为赤芍药,花白者为白芍药。”明朝《滇南本草》[9]“白芍,味酸、微甘,性微寒。主泻脾热,止腹痛,止水泄,收肝气逆痛,调养心肝脾经血,舒肝降气,止肝气痛。”“赤芍,味酸、微辛,性寒。泄脾火,降气行血,破瘀血,散血块,止腹痛,散血热,攻痈疽,治疥癞疮。”清朝《本草备要》[10]“白补而受,赤散而泄。”赤芍(Paeoniaeradixrubra)、白芍(Paeoniaeradixalba)均是临床上常用的中药材,赤芍为毛茛科植物芍药(PaeonialactifloraPall.)或川赤芍(PaeoniaveitchiiLynch)的干燥根,具有清热凉血、散瘀止痛之效。白芍为毛茛科植物芍药的干燥根,具有养血柔肝、缓中止痛、敛阴收汗之功效[1]。该文系统整理了赤芍、白芍的化学性质及药理活性的相关研究并进行对比,同时引入中药质量标志物概念,以期为赤芍、白芍的临床应用、质量评价、质量控制提供依据。1赤芍尧白芍的历史沿革《五十二病方》[2]中首次将芍药作为中药材应用在中医领域,其主要治疗外科疽病、乌喙中毒等。到秦汉时期,《神农本草经》中芍药功效记载为:“主邪气腹痛,除血痹,破坚积寒热,疝瘕,止痛,利小便,益气”。随着中医临床的不断发展,魏晋时期的《名医别录》对芍药进行了补充,其中“采根、暴干”等描述,指出了芍药用药部位为根部,炮制方法为晒干,即现在赤芍的用药方法[3]。最初,芍药无赤白之分,后期逐渐分化成赤芍、白芍。第一次进行区分的名著为《本草经集注》,文中“白而长大,余处亦有而多赤,赤者小利”指出芍药的根存在白、赤两色,同时说明了赤芍的利尿作用。即从魏晋南北朝之后,芍药有了赤、白之分,并从产地、植物形态等多个方面进行区分,具体见表1。二者分化的原因,宋代之后的解释有3种[4]:①野生和栽培的不同。赤芍主要为野生,而白芍来源于栽培;②产地不同。白芍主产于山东菏泽、安徽亳州、浙江杭州等地,赤芍主产于黑龙江、吉林、辽宁及内蒙古等地;③加工方法的不同。赤芍多为生品入药,而白芍需要炮制。2020年版《中国药典》根据加工方法不同,以毛孙立夫(龙宝参茸股份有限公司,辽宁本溪117100)摘要:赤芍、白芍为临床的常用中药材,均来源于芍药...