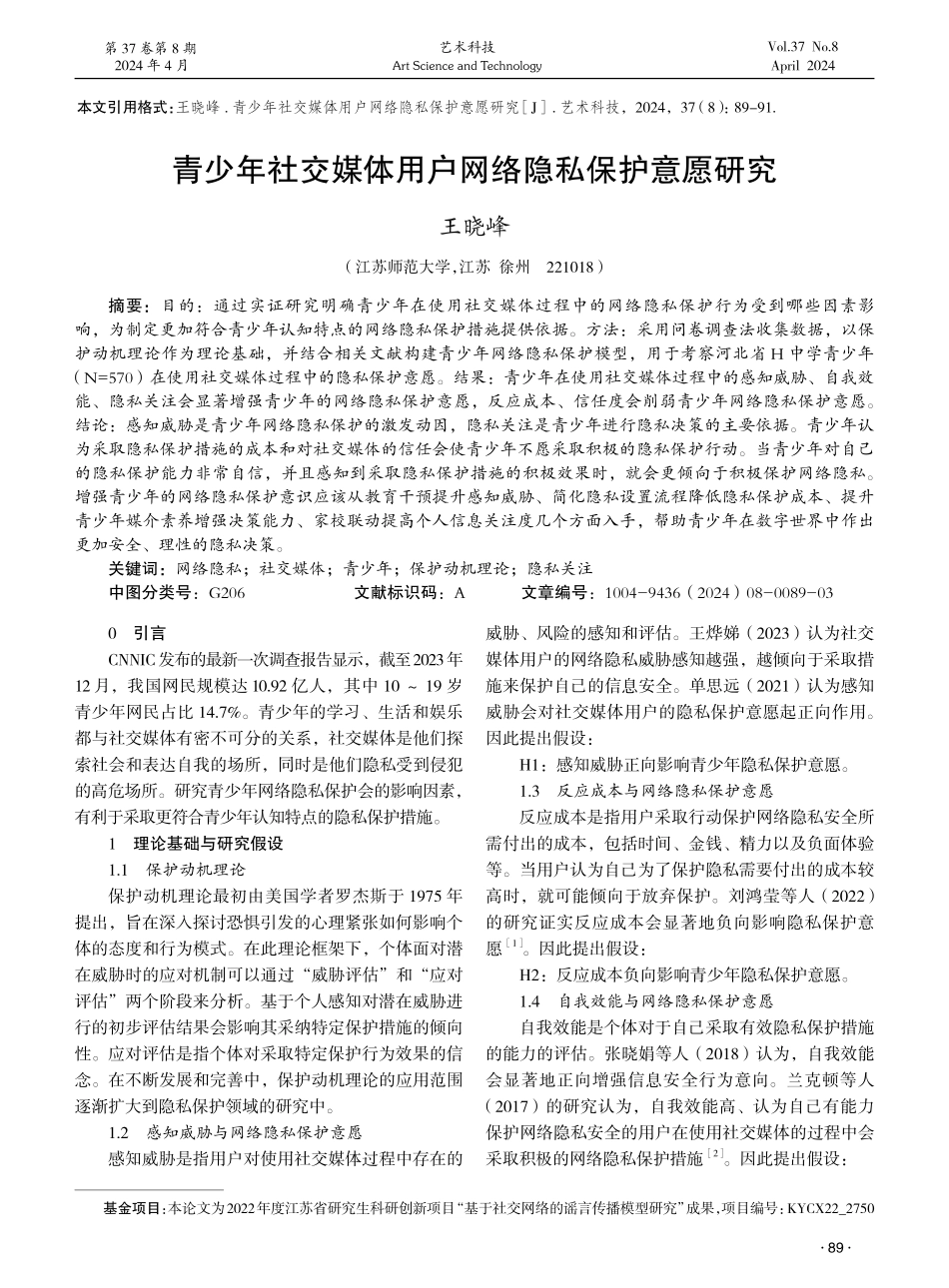

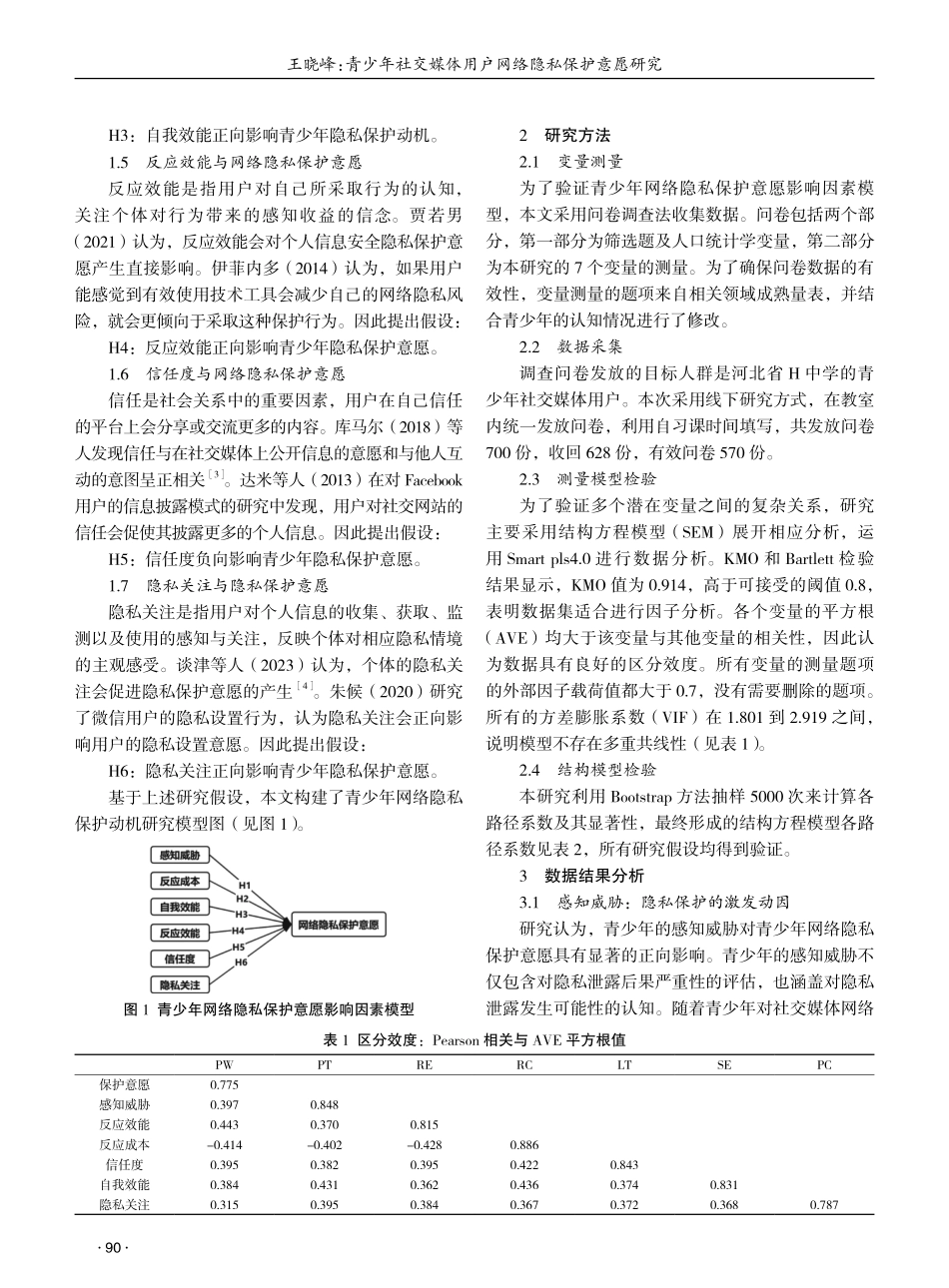

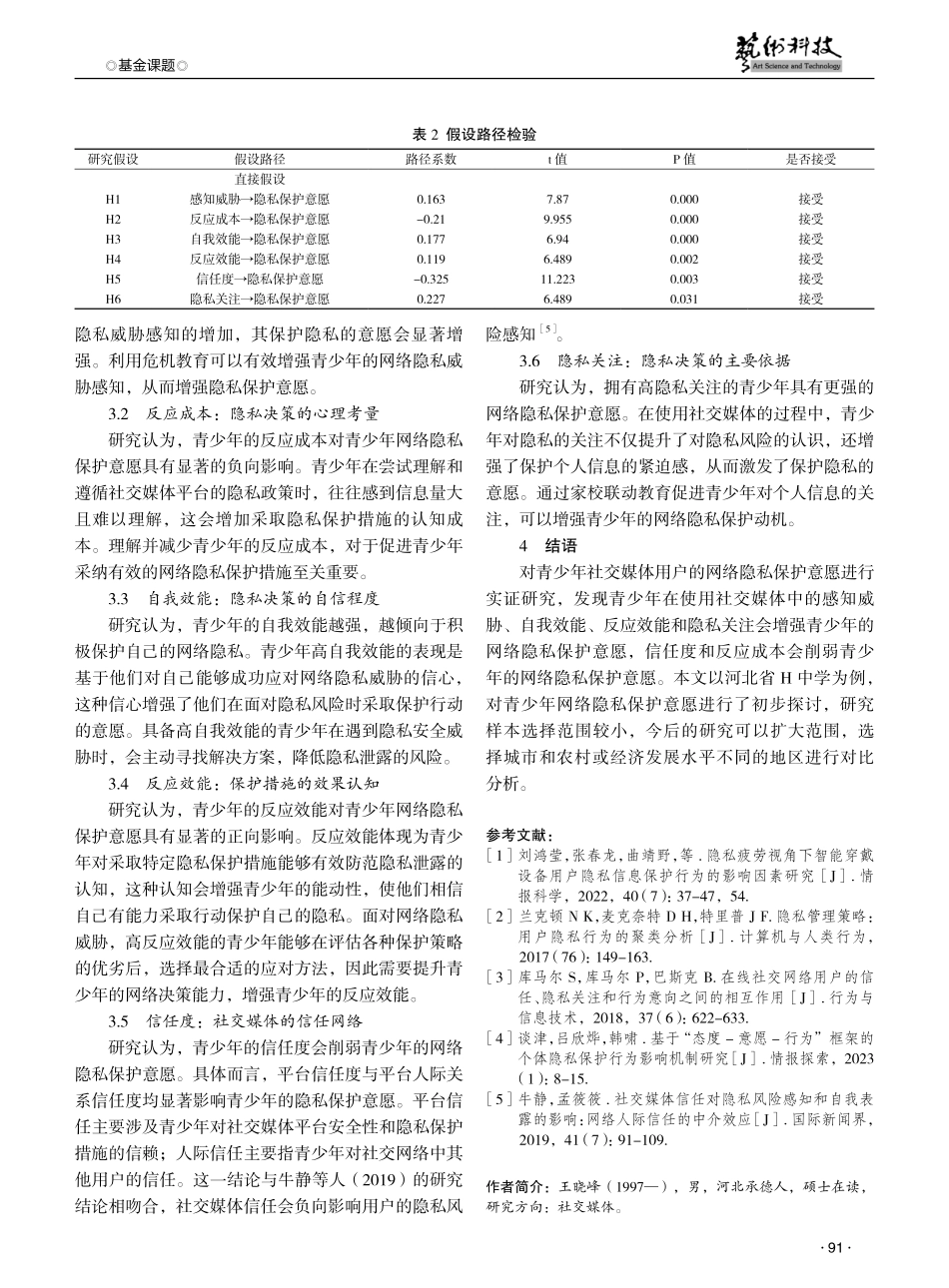

·89·0…引言CNNIC发布的最新一次调查报告显示,截至2023年12月,我国网民规模达10.92亿人,其中10~19岁青少年网民占比14.7%。青少年的学习、生活和娱乐都与社交媒体有密不可分的关系,社交媒体是他们探索社会和表达自我的场所,同时是他们隐私受到侵犯的高危场所。研究青少年网络隐私保护会的影响因素,有利于采取更符合青少年认知特点的隐私保护措施。1…理论基础与研究假设1.1…保护动机理论保护动机理论最初由美国学者罗杰斯于1975年提出,旨在深入探讨恐惧引发的心理紧张如何影响个体的态度和行为模式。在此理论框架下,个体面对潜在威胁时的应对机制可以通过“威胁评估”和“应对评估”两个阶段来分析。基于个人感知对潜在威胁进行的初步评估结果会影响其采纳特定保护措施的倾向性。应对评估是指个体对采取特定保护行为效果的信念。在不断发展和完善中,保护动机理论的应用范围逐渐扩大到隐私保护领域的研究中。1.2…感知威胁与网络隐私保护意愿感知威胁是指用户对使用社交媒体过程中存在的威胁、风险的感知和评估。王烨娣(2023)认为社交媒体用户的网络隐私威胁感知越强,越倾向于采取措施来保护自己的信息安全。单思远(2021)认为感知威胁会对社交媒体用户的隐私保护意愿起正向作用。因此提出假设:H1:感知威胁正向影响青少年隐私保护意愿。1.3…反应成本与网络隐私保护意愿反应成本是指用户采取行动保护网络隐私安全所需付出的成本,包括时间、金钱、精力以及负面体验等。当用户认为自己为了保护隐私需要付出的成本较高时,就可能倾向于放弃保护。刘鸿莹等人(2022)的研究证实反应成本会显著地负向影响隐私保护意愿[1]。因此提出假设:H2:反应成本负向影响青少年隐私保护意愿。1.4…自我效能与网络隐私保护意愿自我效能是个体对于自己采取有效隐私保护措施的能力的评估。张晓娟等人(2018)认为,自我效能会显著地正向增强信息安全行为意向。兰克顿等人(2017)的研究认为,自我效能高、认为自己有能力保护网络隐私安全的用户在使用社交媒体的过程中会采取积极的网络隐私保护措施[2]。因此提出假设:青少年社交媒体用户网络隐私保护意愿研究王晓峰(江苏师范大学,江苏…徐州…221018)摘要:目的:通过实证研究明确青少年在使用社交媒体过程中的网络隐私保护行为受到哪些因素影响,为制定更加符合青少年认知特点的网络隐私保护措施提供依据。方法:采用问卷调查法收集数据,以保护动机理论作为理论基础,并结合相关文献构建青...