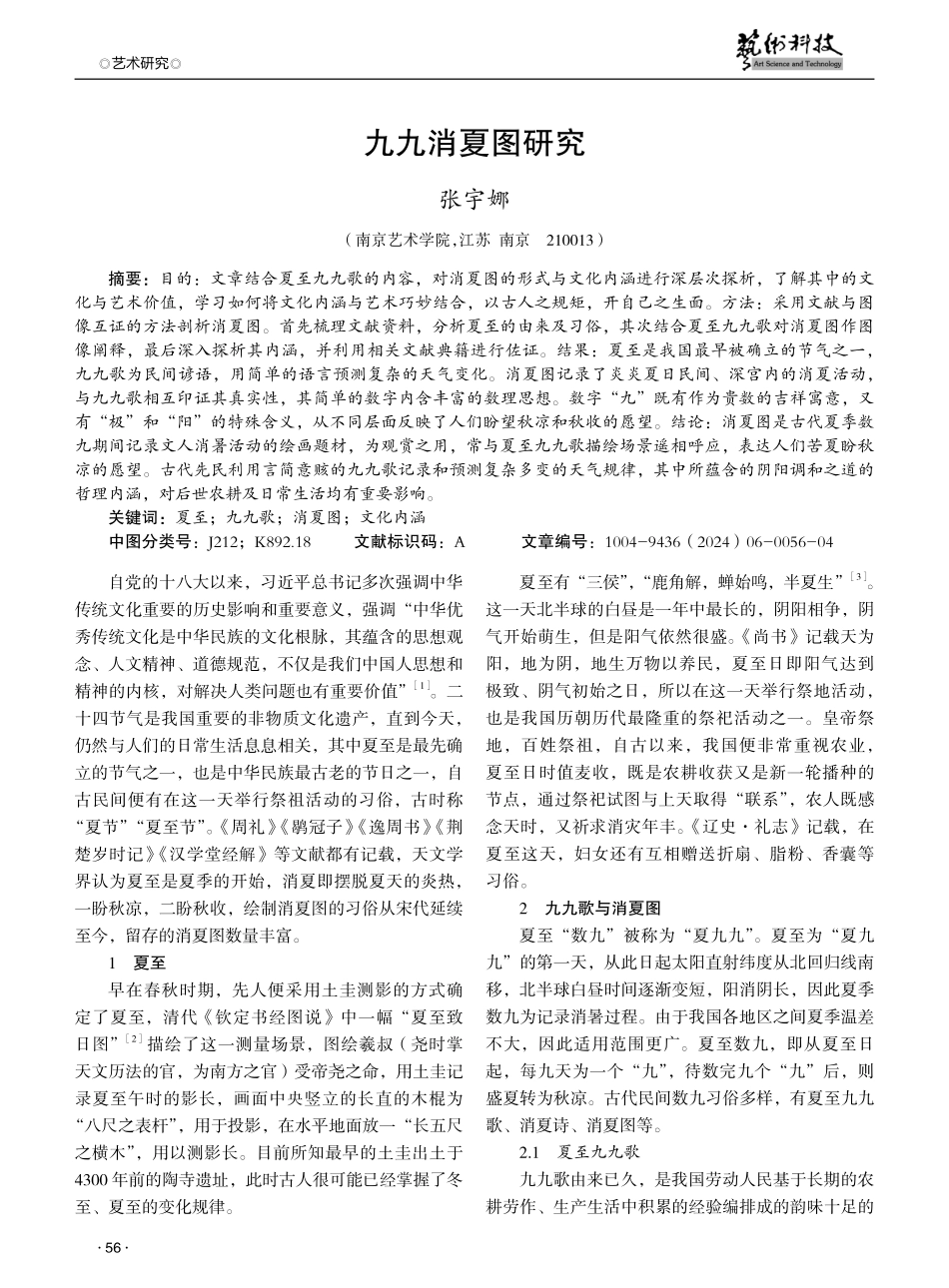

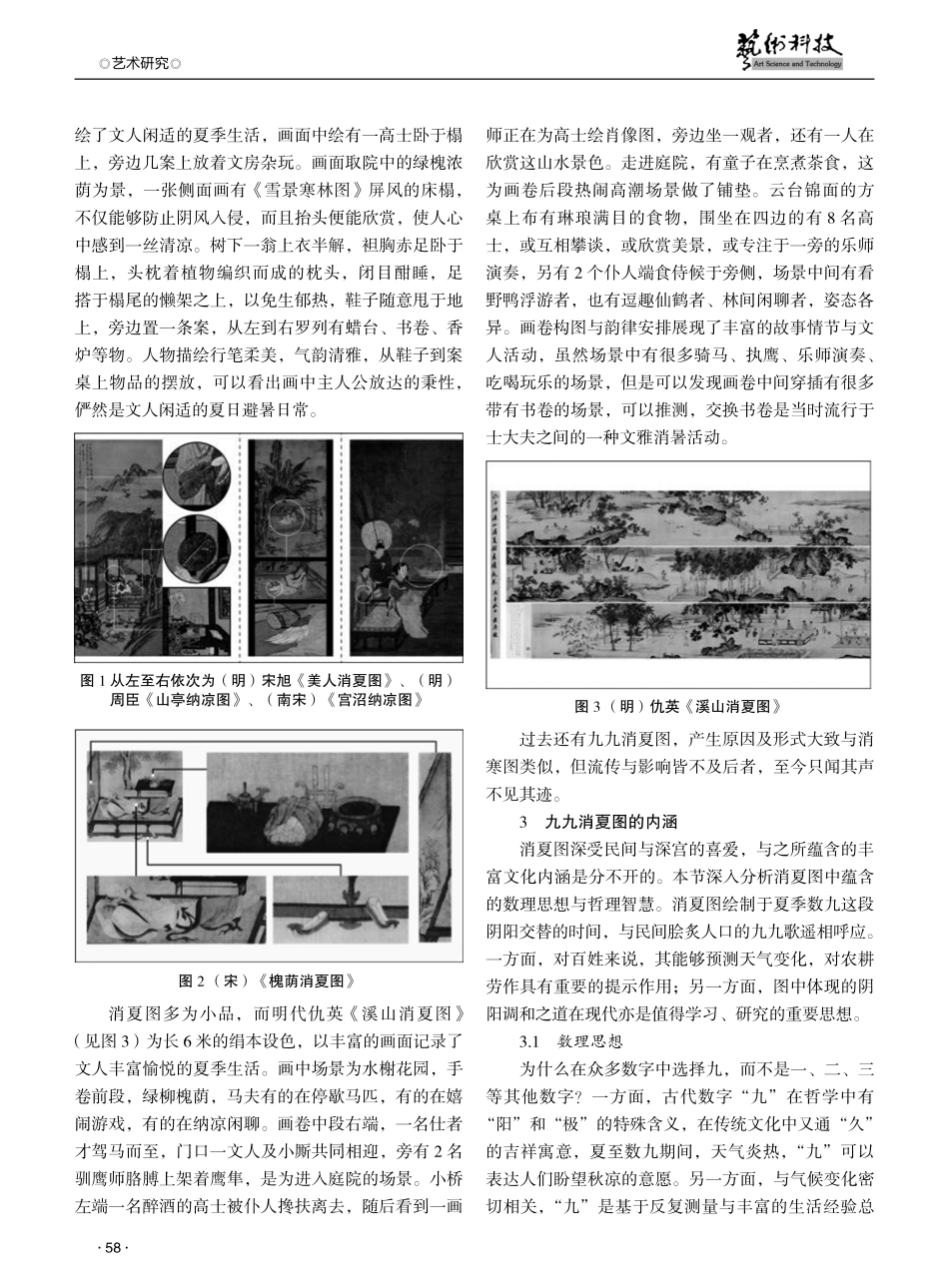

·56·艺术研究自党的十八大以来,习近平总书记多次强调中华传统文化重要的历史影响和重要意义,强调“中华优秀传统文化是中华民族的文化根脉,其蕴含的思想观念、人文精神、道德规范,不仅是我们中国人思想和精神的内核,对解决人类问题也有重要价值”[1]。二十四节气是我国重要的非物质文化遗产,直到今天,仍然与人们的日常生活息息相关,其中夏至是最先确立的节气之一,也是中华民族最古老的节日之一,自古民间便有在这一天举行祭祖活动的习俗,古时称“夏节”“夏至节”。《周礼》《鹖冠子》《逸周书》《荆楚岁时记》《汉学堂经解》等文献都有记载,天文学界认为夏至是夏季的开始,消夏即摆脱夏天的炎热,一盼秋凉,二盼秋收,绘制消夏图的习俗从宋代延续至今,留存的消夏图数量丰富。1夏至早在春秋时期,先人便采用土圭测影的方式确定了夏至,清代《钦定书经图说》中一幅“夏至致日图”[2]描绘了这一测量场景,图绘羲叔(尧时掌天文历法的官,为南方之官)受帝尧之命,用土圭记录夏至午时的影长,画面中央竖立的长直的木棍为“八尺之表杆”,用于投影,在水平地面放一“长五尺之横木”,用以测影长。目前所知最早的土圭出土于4300年前的陶寺遗址,此时古人很可能已经掌握了冬至、夏至的变化规律。夏至有“三侯”,“鹿角解,蝉始鸣,半夏生”[3]。这一天北半球的白昼是一年中最长的,阴阳相争,阴气开始萌生,但是阳气依然很盛。《尚书》记载天为阳,地为阴,地生万物以养民,夏至日即阳气达到极致、阴气初始之日,所以在这一天举行祭地活动,也是我国历朝历代最隆重的祭祀活动之一。皇帝祭地,百姓祭祖,自古以来,我国便非常重视农业,夏至日时值麦收,既是农耕收获又是新一轮播种的节点,通过祭祀试图与上天取得“联系”,农人既感念天时,又祈求消灾年丰。《辽史·礼志》记载,在夏至这天,妇女还有互相赠送折扇、脂粉、香囊等习俗。2九九歌与消夏图夏至“数九”被称为“夏九九”。夏至为“夏九九”的第一天,从此日起太阳直射纬度从北回归线南移,北半球白昼时间逐渐变短,阳消阴长,因此夏季数九为记录消暑过程。由于我国各地区之间夏季温差不大,因此适用范围更广。夏至数九,即从夏至日起,每九天为一个“九”,待数完九个“九”后,则盛夏转为秋凉。古代民间数九习俗多样,有夏至九九歌、消夏诗、消夏图等。2.1夏至九九歌九九歌由来已久,是我国劳动人民基于长期的农耕劳作、生产生活中积累的经验编排成的韵味十足的九九消夏...