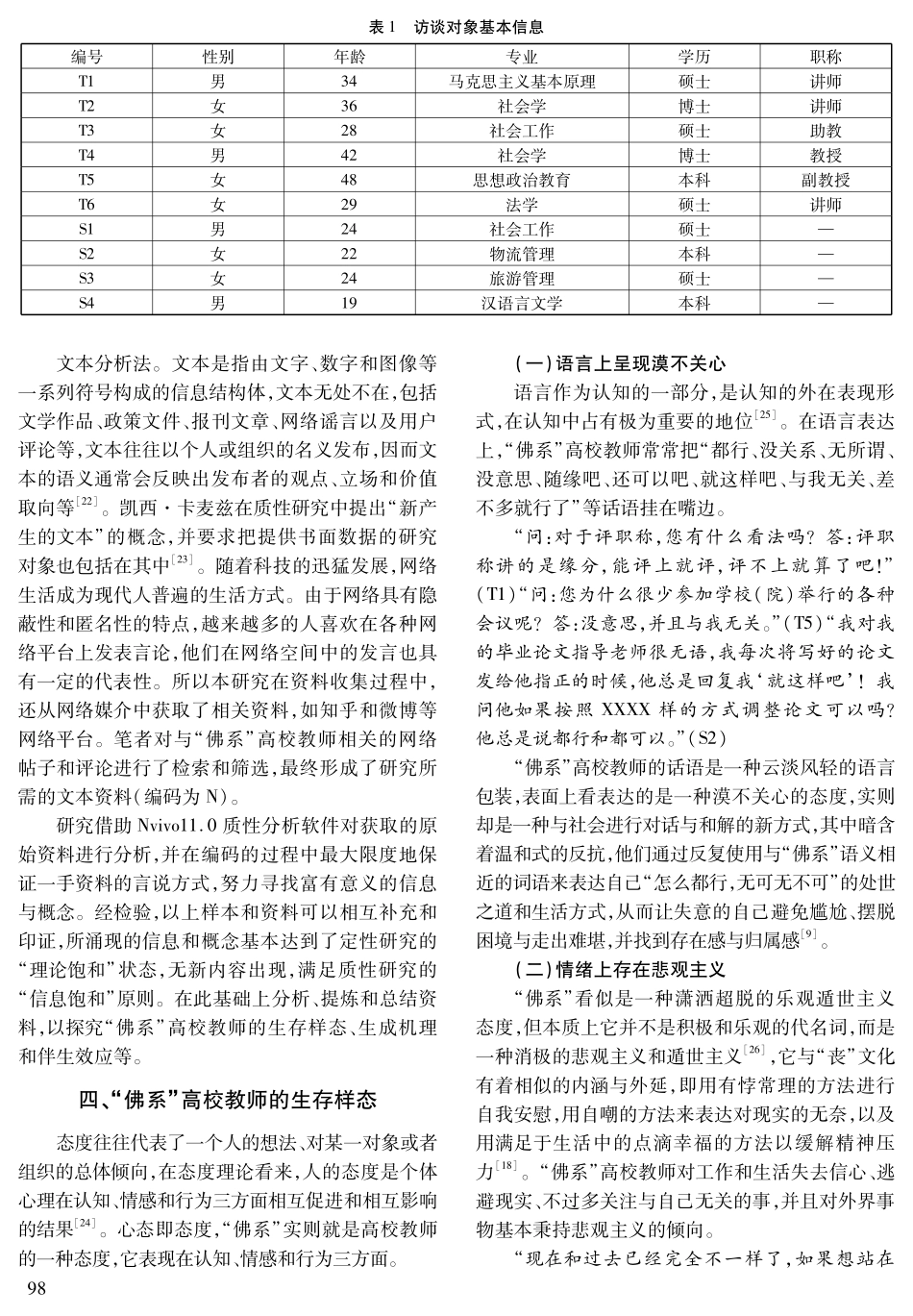

2024年3月第37卷第2期阴山学刊YINSHANACADEMICJOURNALMar.2024Vol.37No.2“佛系”高校教师:生存样态、生成机理与活力再生刘斌志,宋之航(重庆师范大学历史与社会学院,重庆401331)摘要:在大多数高校教师不忘立德树人初心、勇担为国育才使命的同时,也有不少高校教师选择了“佛系”和“躺平”。基于深度访谈的质性研究发现,当前“佛系”高校教师的生存样态表现为语言上的漠不关心、情绪上的悲观主义以及行为上的极简主义。进一步探讨发现,微观层面的生理和心理双重压力、中观层面的人才聚集与内卷以及宏观层面的社会舆论与管理导向是高校教师选择“佛系”状态的主要原因。而高校教师的“佛系”生存不仅会给自身带来隐性伤害,更不利于学生成长成才,甚至会阻碍教育事业发展。因此,研究建议通过引入专业社工力量、加强师德师风建设、强化社会舆论管理、完善相关管理制度等方式促进“佛系”高校教师活力再生。关键词:“佛系”;高校教师;生存样态;生成机理;活力再生中图分类号:G6451文献标识码:A文章编号:1004-1869(2024)02-0096-08一、引言2021年4月,习近平总书记在清华大学考察时强调,“大学教师对学生承担着传授知识、培养能力、塑造正确人生观的职责。教师要成为大先生,做学生为学、为事、为人的示范,促进学生成长为全面发展的人。要研究真问题,着眼世界学术前沿和国家重大需求,致力于解决实际问题,善于学习新知识、新技术、新理论。要坚定信念,始终同党和人民站在一起,自觉做中国特色社会主义的坚定信仰者和忠实实践者。”[1]教书育人和为人师表是教师的神圣使命,作为教育工作的中坚力量,教师在思想传播和文化传承等方面发挥着不可替代的作用。近些年,我国教师的社会心态基本保持理性平和与积极乐观。然而,随着经济社会的发展,由社会利益关系等因素引发的消极影响愈发明显[2]。大学校园里刮起了“佛系”风,教师也出现“佛系”现象。佛家倡导以慈悲为怀、普度众生、宅心仁厚和教人向善,这些理念与教师的仁爱善良、有教无类、亲和友善和诲人不倦有异曲同工之妙,倘若“佛系”高校教师之佛性指的是这些,那这并不算坏事,然而从社会流行的风尚来看并非如此,而是所谓的超脱出世,无欲无求,向往自由,也希望不担责任[3]。这不禁让人发问,“佛系”高校教师缘何而起?“佛系”高校教师有何表现?“佛系”高校...