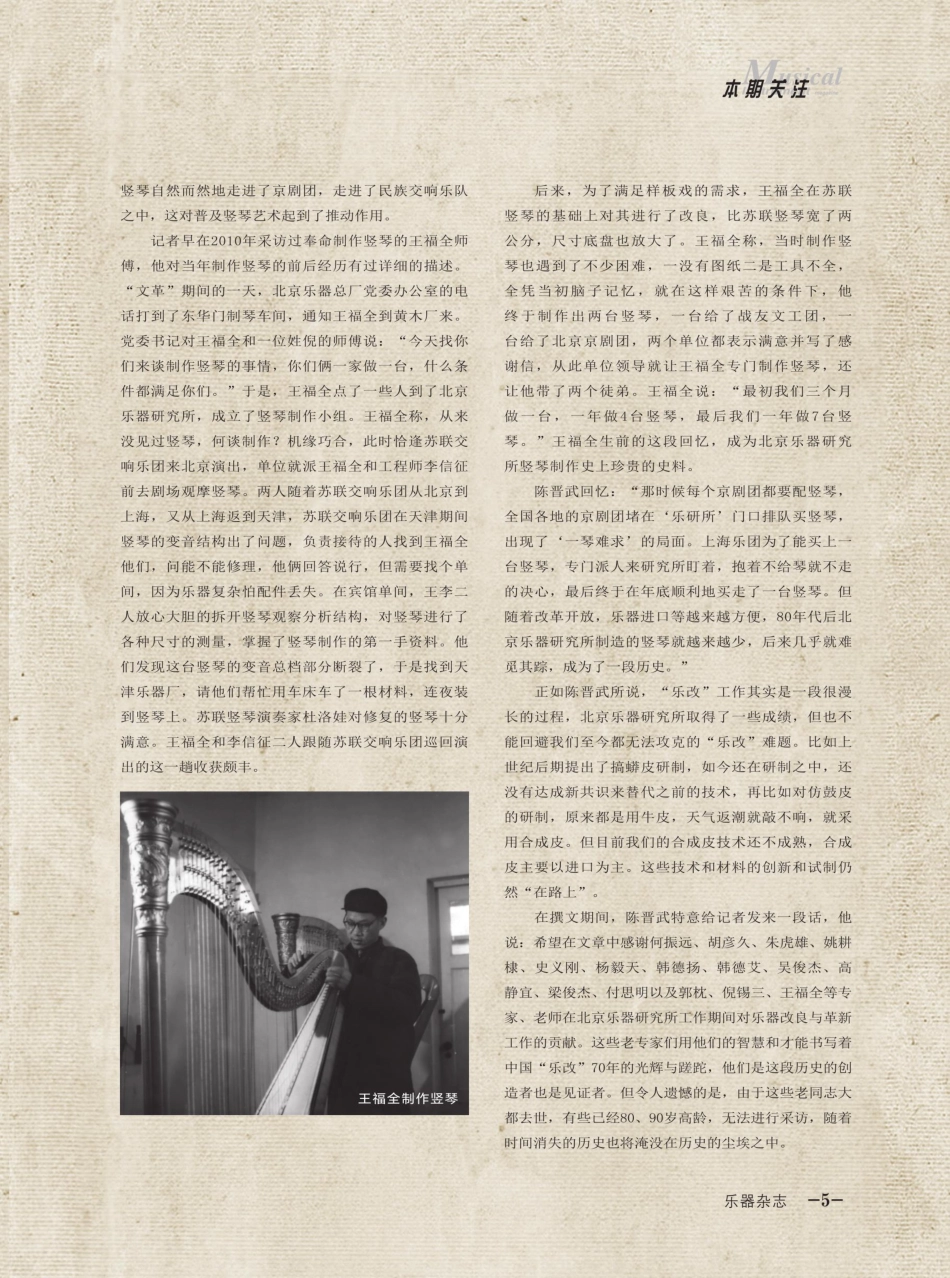

MInstru本期关注乐器科技简讯乐孟科技21972乐器科技乐器科技简讯乐器科技1917全国乐器工业科钱结报站1976亚京乐贸研究所1980YUEQIKEJI口述历史:北京乐器研究所与“乐改70年(下)本刊记者/柳苏凌(接上期)作为亲自参与国内竖琴试制工作的亲历者,陈晋武描述了当时他在乐研所工作的情况。“上世纪70年代初,我到‘乐研所’参与竖琴的试制工作。跟我们一同分配进来的同志,有的进入了竖琴组,有的进入高级提琴组,我们和一批北京乐器总厂的工人师傅,一起参与竖琴的试制工作。”“当时国内无法生产竖琴,我们先是从‘解剖”台苏联竖琴开始的。从金工、木工等,我们都采用‘放大样儿’的方法,就是把每个零件都照实物画下来,然后再做图,最后再制作成零件,这也成了中国第一本中国竖琴制作的专业书籍。我们从无到有,成功试制完成第一台竖琴,逐渐摸索出了制作的方法。后来,我们制造出来的竖琴跟法国乐团进行了交流,他们对我们的工艺水平还是十分肯定的。”陈晋武讲述,国内竖琴试制工作过程充分体现出了当时制作工艺与音乐艺术紧密结合这个道理。陈晋武说道:“当时竖琴艺术分为德国和苏联两个流派孟建军体系。苏联流派以中央音乐学院左音老师为主,而德国流派则以中央乐团演奏家甘培雪老师为首,她们分别带领一批学生共同参与竖琴试制工作。那时她们每周都来到所里,跟我们共同研制,打成一片,老师和学生一起跟工人参与制作,制作师傅们为实现艺术家的想法而不断调整制作工艺。两种不同的竖琴艺术流派的制造工艺是完全不一样的。苏联流派要求声音更洪亮,法(德)国流派的音色要求更为细腻,而且两种流派要求的变音器也不同,我们为此做了很多的尝试。”“由于竖琴制作工艺复杂,一年就做一、两台。当时制造出来的竖琴尽管没有国外好,但价格依然很高。我记得当时钢琴800多元一台,竖琴是8300元台。后来钢琴涨价了,竖琴还是8300元。北京乐器研究所当时一年最高产量是13台竖琴。随着“文革”刮起的一股“京剧交响化”风,八个样板戏在全国席卷,民族交响化成为当时的主流,-4-MusicalInstrumentMagazine本期关注cal竖琴自然而然地走进了京剧团,走进了民族交响乐队之中,这对普及竖琴艺术起到了推动作用。记者早在2010年采访过奉命制作竖琴的王福全师傅,他对当年制作竖琴的前后经历有过详细的描述,“文革”期间的一天,北京乐器总厂党委办公室的电话打到了东华门制琴车间,通知王福全到黄木厂来。党委书记对王福全和一位姓倪的师傅说:“今天...