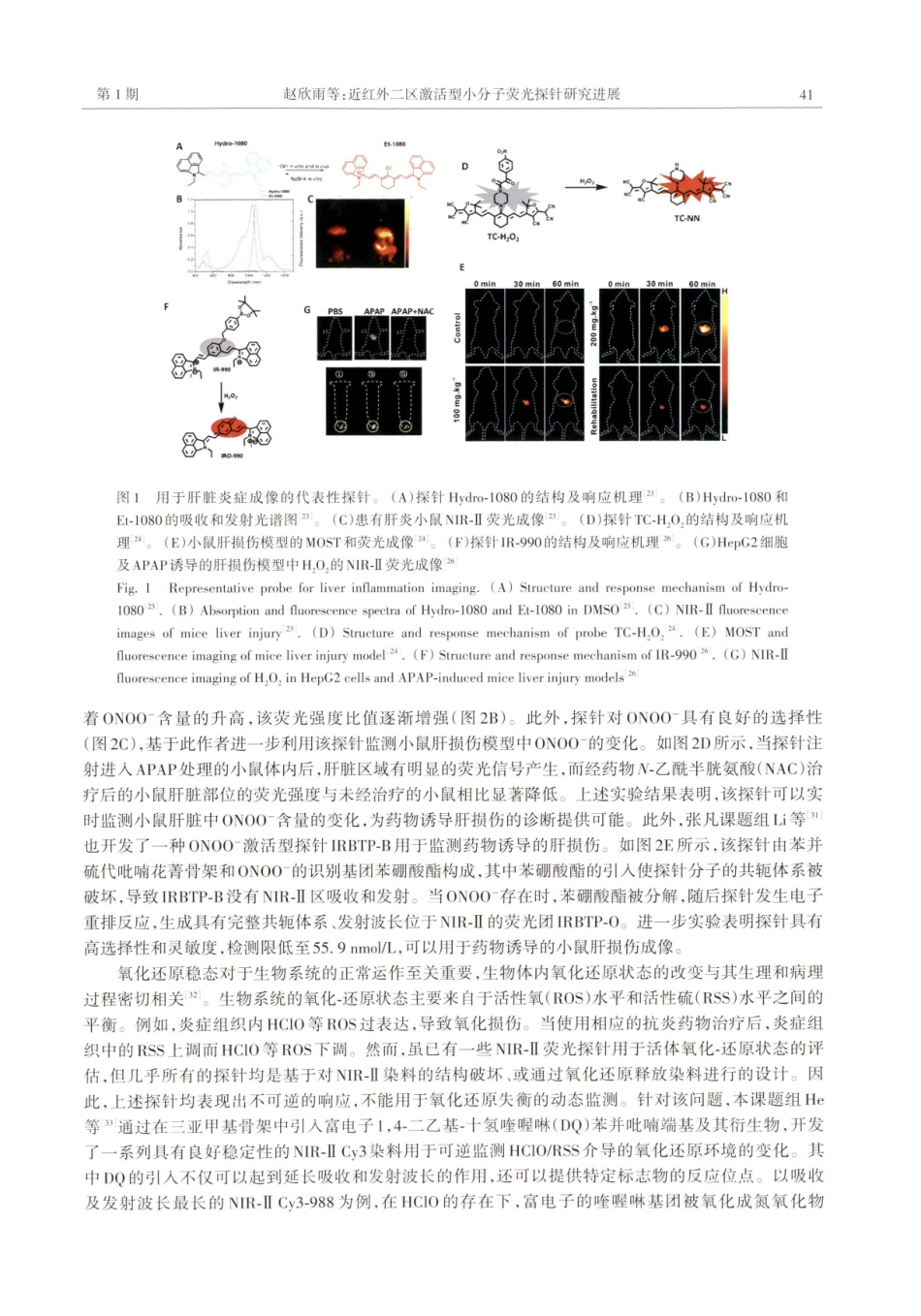

CHINESEJOURNAALOFAPPLIEDCHEMISTRY2024年1月39-59应用化学第41卷第1期D0I:10.19894/j.issn.1000-0518.230264近红外二区激活型小分子荧光探针研究进展赵欣雨秦作佳张晓兵袁林(湖南大学化学化工学院,化学生物传感与计量学国家重点实验室,长沙410082)摘要近红外二区(NIR-I)荧光成像具有优良的组织穿透深度和空间分辨率,广泛应用于生物医学领域与传统的常亮型荧光探针相比,激活型探针只有当特定的生物标志物存在情况下才会发生荧光信号变化,因此具有更高的信背比,会进一步提高区分病变与正常组织的准确度和可靠性。基于此,本文按照生物疾病模型进行分类,系统总结了近5年报道的近红外二区激活型小分子探针的结构、响应机理以及活体应用,并对目前激活型小分子探针面临的问题及发展方向进行简要介绍。关键词近红外二区成像;小分子荧光探针;激活型探针;生物成像中图分类号:0656文献标识码:A文章编号:1000-0518(2024)01-0039-21荧光成像技术得益于其高灵敏度、良好的空间分辨率和非侵人性等特点,被广泛应用于生物医学领域[1-2)。根据发射波长可以将荧光成像分成3个区域:可见光区(400~700nm)、近红外一区(NIR-I,700~900nm)和近红外二区(NIR-IⅡI,1000~1700nm)。通常情况下,生物组织在可见光区和近红外一区有较强的光吸收和散射以及自发荧光,这在一定程度上会影响成像的质量。相比之下,近红外二区受到生物组织的干扰较小,能够实现组织的深层穿透,具有良好的空间分辨率和信背比[3-5]。目前,很多用于生物成像的近红外二区荧光探针如碳纳米管[6]、量子点[7]、稀土掺杂纳米粒子[8]、有机半导体聚合物[9]和有机小分子荧光探针[10]被开发出来,其中有机小分子荧光探针由于具有结构易修饰、光学性能可调和生物毒性小等优点得到广泛应用[!]。然而大部分有机小分子荧光探针属于常亮型,即不管它们身处何地,只要有激发光源的照射,就可以产生荧光信号。它们对于目标组织的成像是通过富集和滞留实现的,具有较差的特异性和较低的信背比,容易产生假阳性信号[12]。相比之下只有当特定的生物标志物存在情况下才会产生荧光信号变化的激活型探针具有良好的选择性、较高的信背比以及在一定程度上降低假阳性信号的能力等优点,能够很好地区分病变组织与正常组织,实现不同疾病模型的精准成像与传感[7.13-14]。基于此,本文根据疾病模型分类系统地总结了近5年所报道的近红外二区激活型小分子探针,并对探针的设计思路、响应机理以及生物应用...