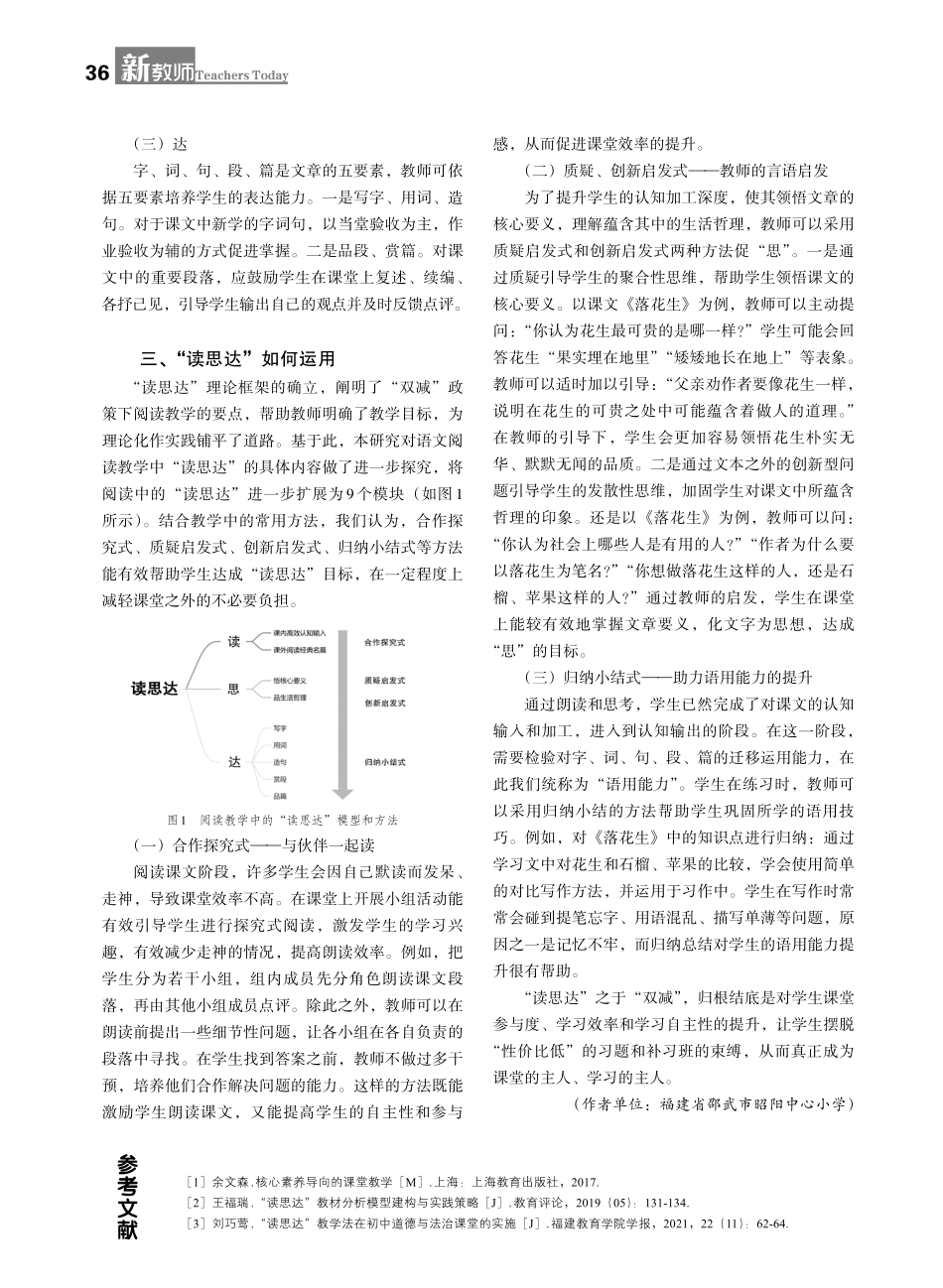

读能引思、思能助达、达能促思。福建师范大学余文森教授指出,学生的能力可以分为阅读能力(读)、思考能力(思)和表达能力(达)三种,这三者很好地概括了认知输入、认知加工、认知输出的学习过程。在语文阅读教学过程中,以读、思、达的认知过程为切入点,我们认为,合作探究式、质疑启发式、创新启发式、归纳小结式等方法能遵循学生的认知规律,达到事半功倍的减负效果。一、“读思达”何以减负“读思达”教学法指的是教学活动从以教为主到以学为主,从知识导向走向核心素养导向,培养学生深度阅读、独立思考和迁移应用能力的一种教学方法。在阅读教学中,阅读、思考和迁移应用能力既是教学核心要素的体现,也是帮助学生养成自主独立的学习习惯、达成真实学习的良好途径。该教学法主张教师站在学生的视角设计教学方案,注重学生获取知识的感受,促进学生在课堂上高效地把知识内化为经验。本文认为,“读思达”教学法能较有效地提升课堂活跃度和学生的阅读兴趣,提升学习效率,从而减轻课外负担,让“双减”政策在课堂上落实。二、阅读教学中的“读思达”阅读教学的核心目的是强化学生的阅读能力,提升阅读素养,不仅要让学生读懂课本中的篇目,还要让学生具备阅读课外名篇的能力。可将“读”分为两步:课内高效认知输入、课外阅读经典名篇;将“思”分为两步:悟核心要义、品生活哲理;将“达”分为五步:写字、用词、造句、赏段、品篇。从以上步骤入手,使阅读高效化,以期达到减负目标。(一)读阅读教学中的“读”,首先,应是高效地读好课内篇目。教材内的课文承担着识字、写字、立德树人的教育任务,具有传递知识、培养能力、丰富情感的功能。叶圣陶先生曾说过“编辑工作约为四事,选文,作注,撰短文,出题目是也”。可见其对课文选编的重视。因此,结构清晰、功能齐全、符合学生认知发展规律的课文是精读的重要对象。其次,认知输入的过程需要重复,儿童的阅读技巧也需要强化。适量的课外名篇补充能让学生适应文字输入的过程,从而提高阅读能力。经时代打磨的优秀作品常能产生四两拨千斤的效果,教师可帮助学生选取优秀课外阅读材料。在选取课外阅读材料时,应重视质量,而不必苛求数量,从而在减少学生作业负担的同时,提升学生的阅读能力。(二)思阅读中的“思”,反映了认知加工的过程,该过程能将临时性的工作记忆转化为存在于脑海中的长时记忆。“思”的深刻与否,影响到学生能否参透、记忆文中的知识点。首先,悟核心要义。能否...