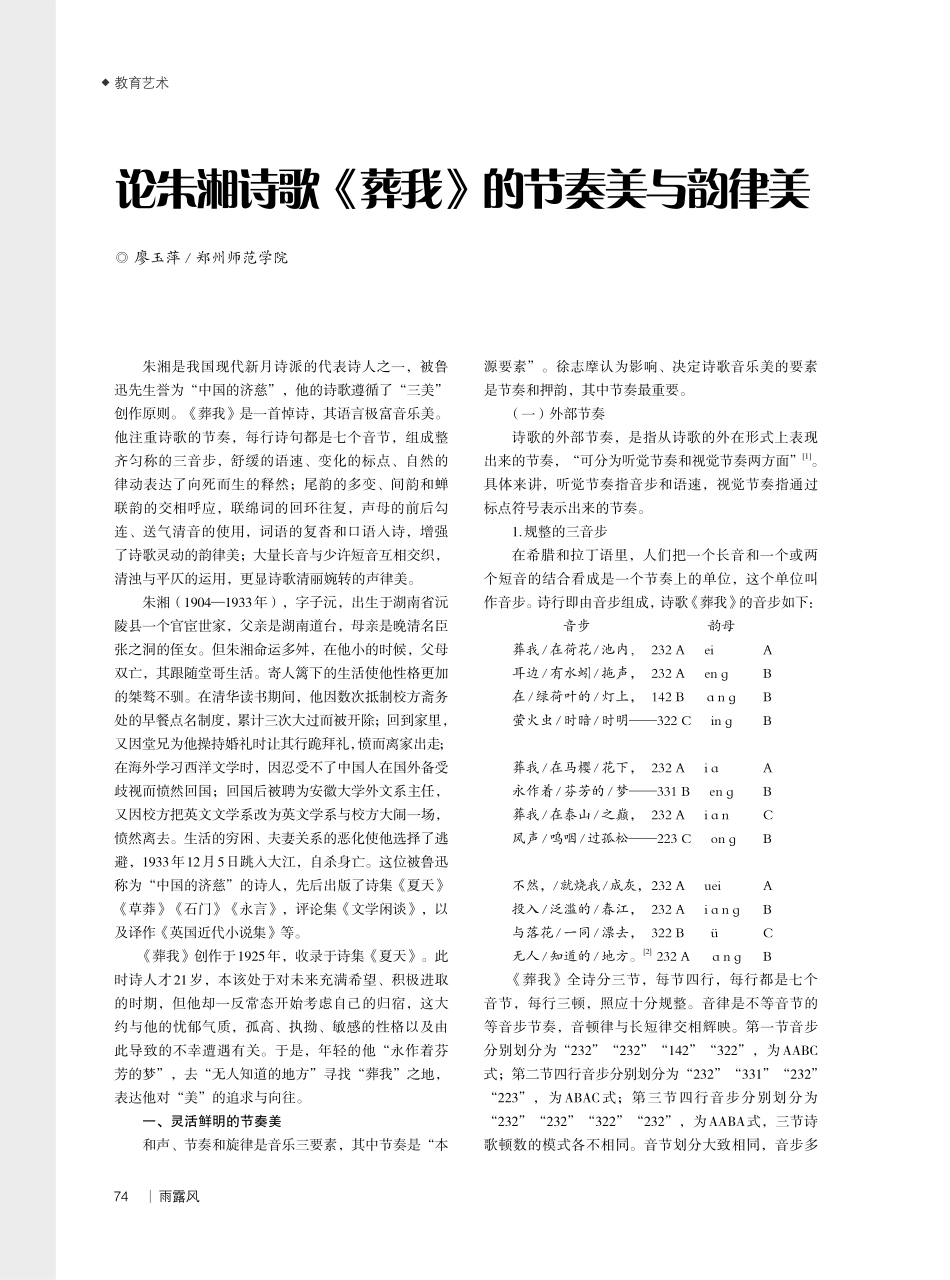

74雨露风教育艺术◆朱湘是我国现代新月诗派的代表诗人之一,被鲁迅先生誉为“中国的济慈”,他的诗歌遵循了“三美”创作原则。《葬我》是一首悼诗,其语言极富音乐美。他注重诗歌的节奏,每行诗句都是七个音节,组成整齐匀称的三音步,舒缓的语速、变化的标点、自然的律动表达了向死而生的释然;尾韵的多变、间韵和蝉联韵的交相呼应,联绵词的回环往复,声母的前后勾连、送气清音的使用,词语的复沓和口语入诗,增强了诗歌灵动的韵律美;大量长音与少许短音互相交织,清浊与平仄的运用,更显诗歌清丽婉转的声律美。朱湘(1904—1933年),字子沅,出生于湖南省沅陵县一个官宦世家,父亲是湖南道台,母亲是晚清名臣张之洞的侄女。但朱湘命运多舛,在他小的时候,父母双亡,其跟随堂哥生活。寄人篱下的生活使他性格更加的桀骜不驯。在清华读书期间,他因数次抵制校方斋务处的早餐点名制度,累计三次大过而被开除;回到家里,又因堂兄为他操持婚礼时让其行跪拜礼,愤而离家出走;在海外学习西洋文学时,因忍受不了中国人在国外备受歧视而愤然回国;回国后被聘为安徽大学外文系主任,又因校方把英文文学系改为英文学系与校方大闹一场,愤然离去。生活的穷困、夫妻关系的恶化使他选择了逃避,1933年12月5日跳入大江,自杀身亡。这位被鲁迅称为“中国的济慈”的诗人,先后出版了诗集《夏天》《草莽》《石门》《永言》,评论集《文学闲谈》,以及译作《英国近代小说集》等。《葬我》创作于1925年,收录于诗集《夏天》。此时诗人才21岁,本该处于对未来充满希望、积极进取的时期,但他却一反常态开始考虑自己的归宿,这大约与他的忧郁气质,孤高、执拗、敏感的性格以及由此导致的不幸遭遇有关。于是,年轻的他“永作着芬芳的梦”,去“无人知道的地方”寻找“葬我”之地,表达他对“美”的追求与向往。一、灵活鲜明的节奏美和声、节奏和旋律是音乐三要素,其中节奏是“本源要素”。徐志摩认为影响、决定诗歌音乐美的要素是节奏和押韵,其中节奏最重要。(一)外部节奏诗歌的外部节奏,是指从诗歌的外在形式上表现出来的节奏,“可分为听觉节奏和视觉节奏两方面”[1]。具体来讲,听觉节奏指音步和语速,视觉节奏指通过标点符号表示出来的节奏。1.规整的三音步在希腊和拉丁语里,人们把一个长音和一个或两个短音的结合看成是一个节奏上的单位,这个单位叫作音步。诗行即由音步组成,诗歌《葬我》的音步如下:音步韵母葬我/在荷花/池内,232AeiA耳边/有水蚓/拖...