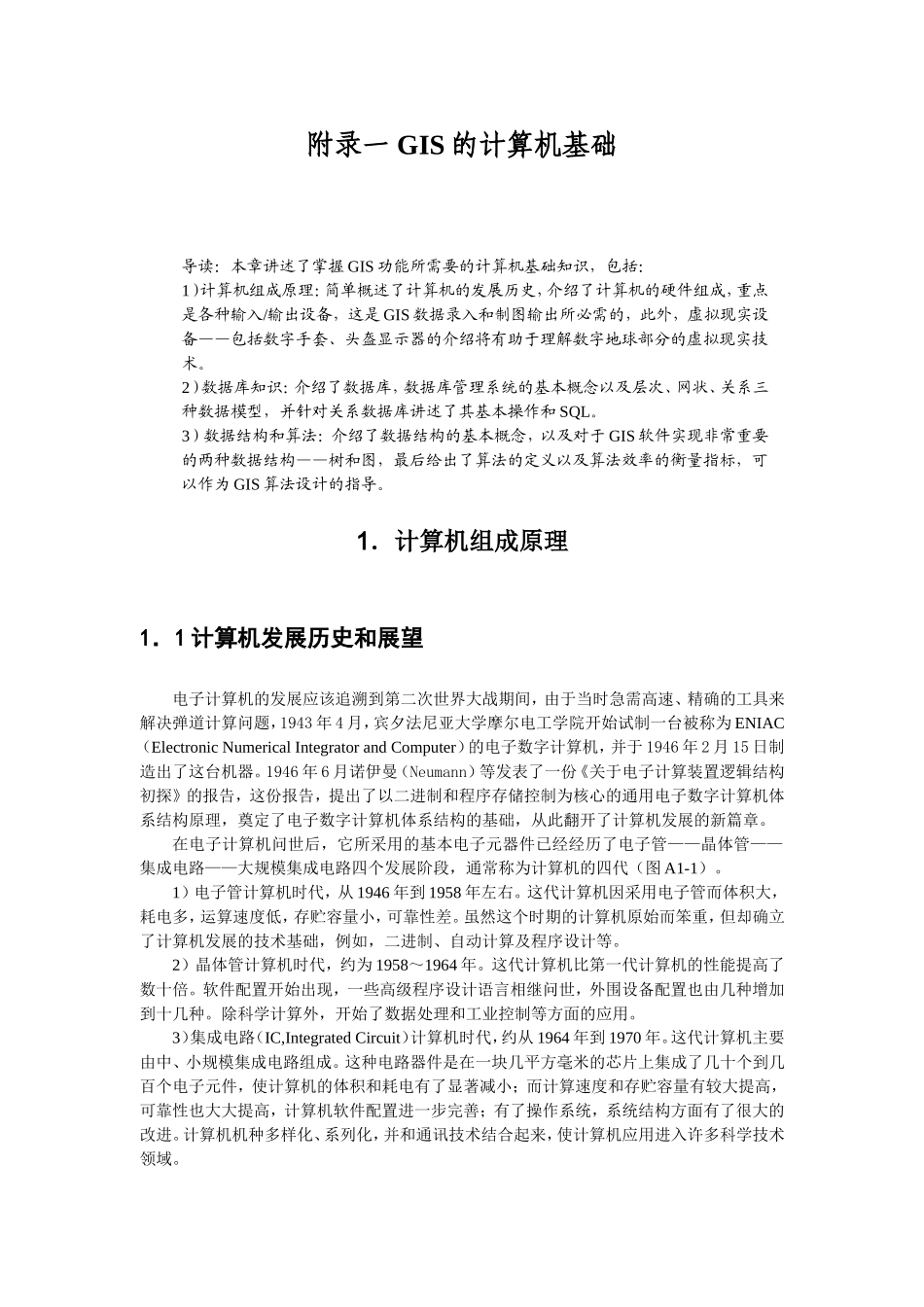

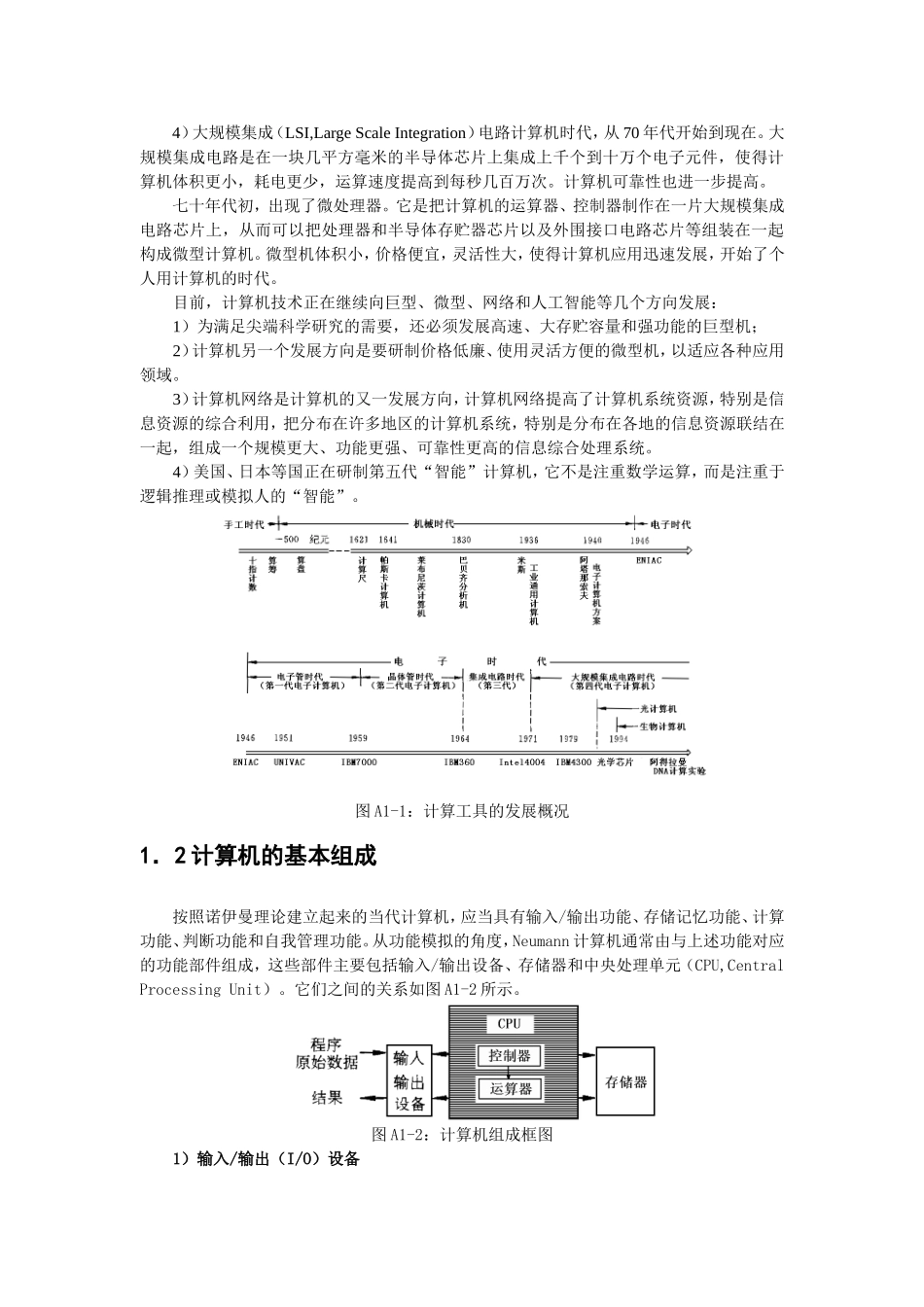

附录一GIS的计算机基础导读:本章讲述了掌握GIS功能所需要的计算机基础知识,包括:1)计算机组成原理:简单概述了计算机的发展历史,介绍了计算机的硬件组成,重点是各种输入/输出设备,这是GIS数据录入和制图输出所必需的,此外,虚拟现实设备——包括数字手套、头盔显示器的介绍将有助于理解数字地球部分的虚拟现实技术。2)数据库知识:介绍了数据库,数据库管理系统的基本概念以及层次、网状、关系三种数据模型,并针对关系数据库讲述了其基本操作和SQL。3)数据结构和算法:介绍了数据结构的基本概念,以及对于GIS软件实现非常重要的两种数据结构——树和图,最后给出了算法的定义以及算法效率的衡量指标,可以作为GIS算法设计的指导。1.计算机组成原理1.1计算机发展历史和展望电子计算机的发展应该追溯到第二次世界大战期间,由于当时急需高速、精确的工具来解决弹道计算问题,1943年4月,宾夕法尼亚大学摩尔电工学院开始试制一台被称为ENIAC(ElectronicNumericalIntegratorandComputer)的电子数字计算机,并于1946年2月15日制造出了这台机器。1946年6月诺伊曼(Neumann)等发表了一份《关于电子计算装置逻辑结构初探》的报告,这份报告,提出了以二进制和程序存储控制为核心的通用电子数字计算机体系结构原理,奠定了电子数字计算机体系结构的基础,从此翻开了计算机发展的新篇章。在电子计算机问世后,它所采用的基本电子元器件已经经历了电子管——晶体管——集成电路——大规模集成电路四个发展阶段,通常称为计算机的四代(图A1-1)。1)电子管计算机时代,从1946年到1958年左右。这代计算机因采用电子管而体积大,耗电多,运算速度低,存贮容量小,可靠性差。虽然这个时期的计算机原始而笨重,但却确立了计算机发展的技术基础,例如,二进制、自动计算及程序设计等。2)晶体管计算机时代,约为1958~1964年。这代计算机比第一代计算机的性能提高了数十倍。软件配置开始出现,一些高级程序设计语言相继问世,外围设备配置也由几种增加到十几种。除科学计算外,开始了数据处理和工业控制等方面的应用。3)集成电路(IC,IntegratedCircuit)计算机时代,约从1964年到1970年。这代计算机主要由中、小规模集成电路组成。这种电路器件是在一块几平方毫米的芯片上集成了几十个到几百个电子元件,使计算机的体积和耗电有了显著减小;而计算速度和存贮容量有较大提高,可靠性也大大提高,计算机软件配置进一步完善;有了操作系统,系统结构...