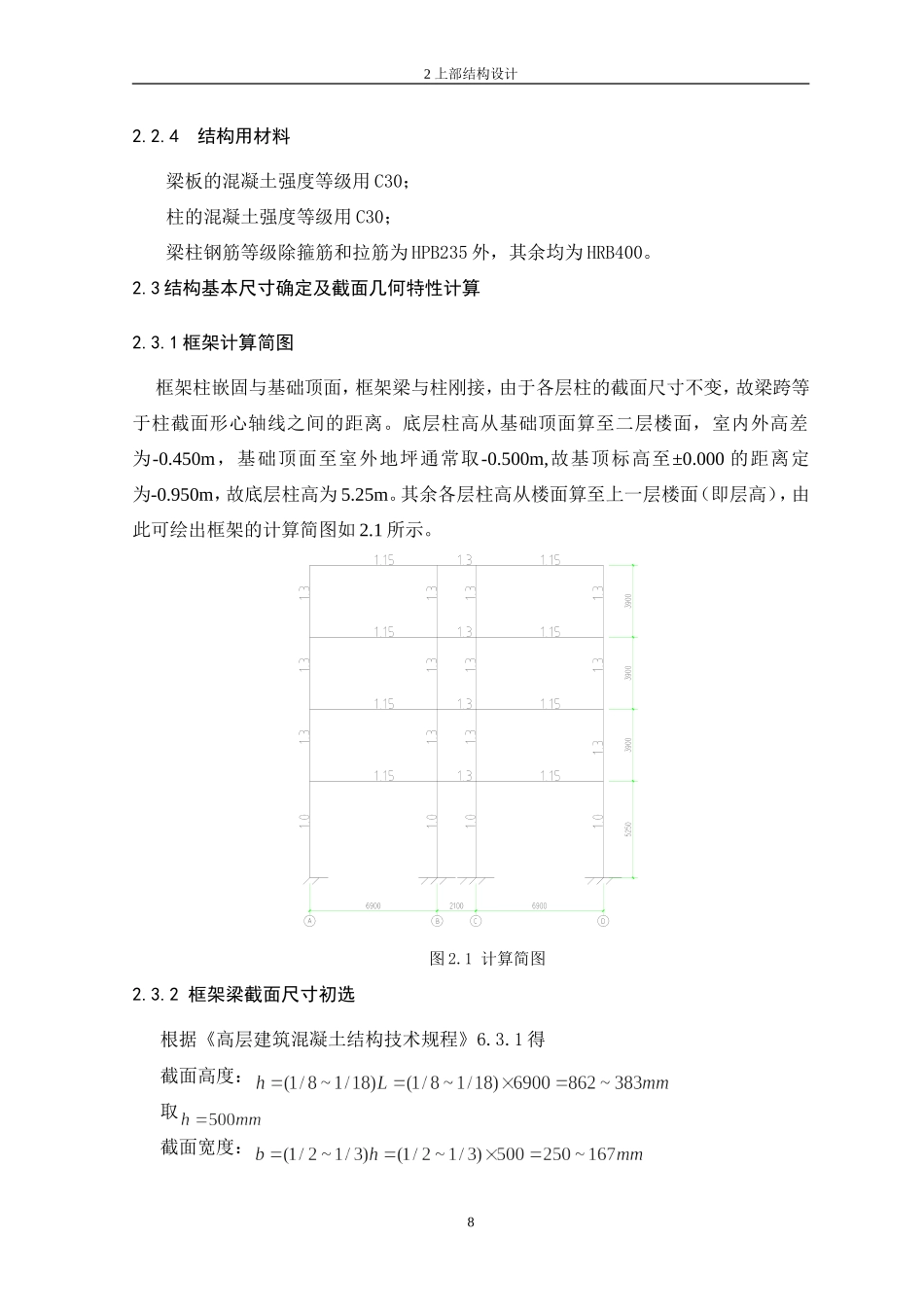

2上部结构设计2上部结构设计2.1设计依据2.1.1工程设计基准期本工程设计的基准期为50年。2.1.2.自然条件1)、气象资料最冷月平均8.3C,最热月平均29.5C,极端最高40.0C,极端最低2.4C。2)、基本风压:=0.50,C类地形。常年主导风向,东南风。3)、主要建筑材料:砼:C20,C25,C30;钢筋:HPB235、HRB400。外墙和隔墙材料:加气混凝土砌块。外墙装修:墙面砖或马赛克。门窗:木夹板门,铝合金窗或钢窗。4)、建筑抗震设防烈度为7度,场地土为Ⅱ类5)、工程地质资料:第一层:耕土,灰色,由软塑状粘性土组成,平均厚度0.5m,qsa=9kPa;第二层:淤泥质土,深灰色,流塑,含少量粉细砂,平均厚度2.5m,qsa=0kPa;第三层:粘土,黄色,流-软塑,含少量粉细砂,平均厚度1.6m,qsa=15kPa;第四层,中砂,灰黄色,松散,饱和,颗粒均匀,底部成稍密状,厚度2.6m,qsa=0kPa;第五层:粘土,褐红色,可塑,含少量粉细砂,平均厚度2.3m,qsa=25kPa;第六层:中砂,灰白色,稍密,饱和,颗粒不均,平均厚度1.6m,qsa=16kPa;第七层:粉质粘土,灰黑色,可塑,含多量粉砂,含多量朽木,平均厚度0.6m,qsa=25kPa;第八层:粘土,褐红色,硬塑,含少量粉细砂,为原岩风化残积土,平均厚度6.6m,qsa=40kPa,qpa=2100kPa;第九层:粘土,褐红色,坚硬,含少量粉细砂,为原岩风化残积土,平均厚度0.7m,qsa=45kPa,qpa=2800kPa;第十层:粉砂质泥岩,褐红色,强风化,裂隙发育,岩芯破碎,呈短柱状、块状,下部夹中等风化岩薄层,平均厚度11.3m,qsa=70kPa,qpa=4500kPa;6广州大学土木工程学院(毕业设计)学士学位论文地下水位在地面以下2m,对混凝土无侵蚀性。6)建设前期条件已经进行了场地平整,给水、排水、供电、通讯、供煤气与城市系统连接。2.1.3设计要求工程所在地抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.10g,设计地震分组为第一组,场地类别为Ⅱ类。2.2结构方案选型2.2.1上部结构体系选择、结构布置及计算单元1).上部结构体系由于该结构高度为16m,抗震设防烈度为7度,根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)表6.1.1现浇混凝土房屋适用的最大高度:混凝土房屋架结构适用最大高度为60m,框架-抗震墙结构适用最大高度为130m,抗震墙结构适用最大高度为140m,框架核心筒结构适用最大高度为150m,筒中筒结构适用最大高度为180m。本建筑16m,以上结构体系都适用于本建筑,但从受力及经济因素考虑,框架结构较为合理。因此本建筑最终采用钢筋混凝土框架...