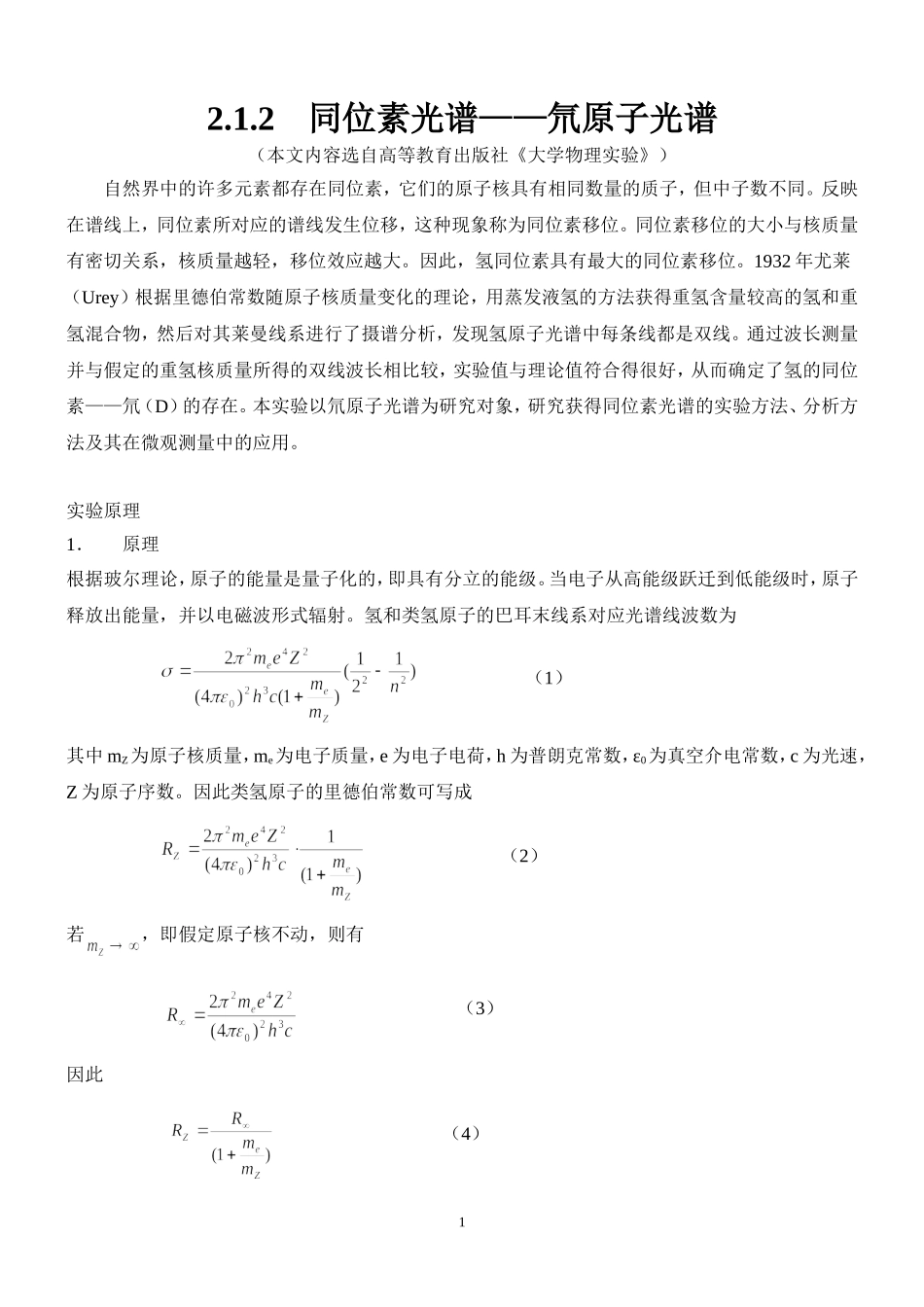

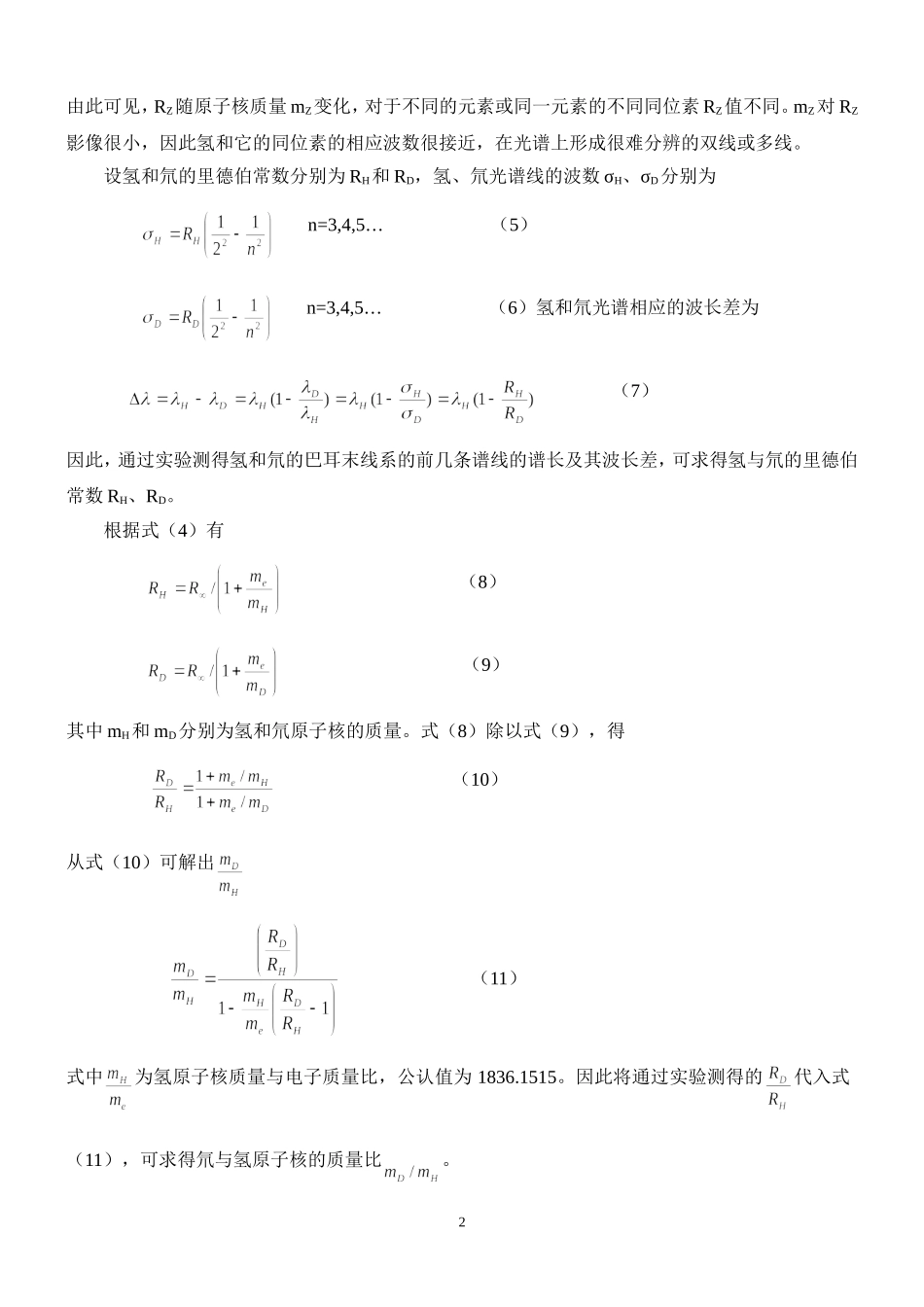

2.1.2同位素光谱——氘原子光谱(本文内容选自高等教育出版社《大学物理实验》)自然界中的许多元素都存在同位素,它们的原子核具有相同数量的质子,但中子数不同。反映在谱线上,同位素所对应的谱线发生位移,这种现象称为同位素移位。同位素移位的大小与核质量有密切关系,核质量越轻,移位效应越大。因此,氢同位素具有最大的同位素移位。1932年尤莱(Urey)根据里德伯常数随原子核质量变化的理论,用蒸发液氢的方法获得重氢含量较高的氢和重氢混合物,然后对其莱曼线系进行了摄谱分析,发现氢原子光谱中每条线都是双线。通过波长测量并与假定的重氢核质量所得的双线波长相比较,实验值与理论值符合得很好,从而确定了氢的同位素——氘(D)的存在。本实验以氘原子光谱为研究对象,研究获得同位素光谱的实验方法、分析方法及其在微观测量中的应用。实验原理1.原理根据玻尔理论,原子的能量是量子化的,即具有分立的能级。当电子从高能级跃迁到低能级时,原子释放出能量,并以电磁波形式辐射。氢和类氢原子的巴耳末线系对应光谱线波数为(1)其中mZ为原子核质量,me为电子质量,e为电子电荷,h为普朗克常数,ε0为真空介电常数,c为光速,Z为原子序数。因此类氢原子的里德伯常数可写成(2)若,即假定原子核不动,则有(3)因此(4)1由此可见,RZ随原子核质量mZ变化,对于不同的元素或同一元素的不同同位素RZ值不同。mZ对RZ影像很小,因此氢和它的同位素的相应波数很接近,在光谱上形成很难分辨的双线或多线。设氢和氘的里德伯常数分别为RH和RD,氢、氘光谱线的波数σH、σD分别为n=3,4,5…(5)n=3,4,5…(6)氢和氘光谱相应的波长差为(7)因此,通过实验测得氢和氘的巴耳末线系的前几条谱线的谱长及其波长差,可求得氢与氘的里德伯常数RH、RD。根据式(4)有(8)(9)其中mH和mD分别为氢和氘原子核的质量。式(8)除以式(9),得(10)从式(10)可解出(11)式中为氢原子核质量与电子质量比,公认值为1836.1515。因此将通过实验测得的代入式(11),可求得氘与氢原子核的质量比。2从前面的讨论中可以看到,光谱测量得到的数据往往有较多的有效数字,因而在现代测量中起着重要的作用。2.实验方法实验中,用氢氘放电管作为光源,用摄谱仪拍摄光谱,氢氘放电管是将氢气和氘气充入同一放电管中,当一定的高压加在放电管两极上时,管内的游离电子受到电场作用飞向阳极,并因此获得越来越大的动能。当它们与管中的氢、氘分子碰撞时,使氢氘分...