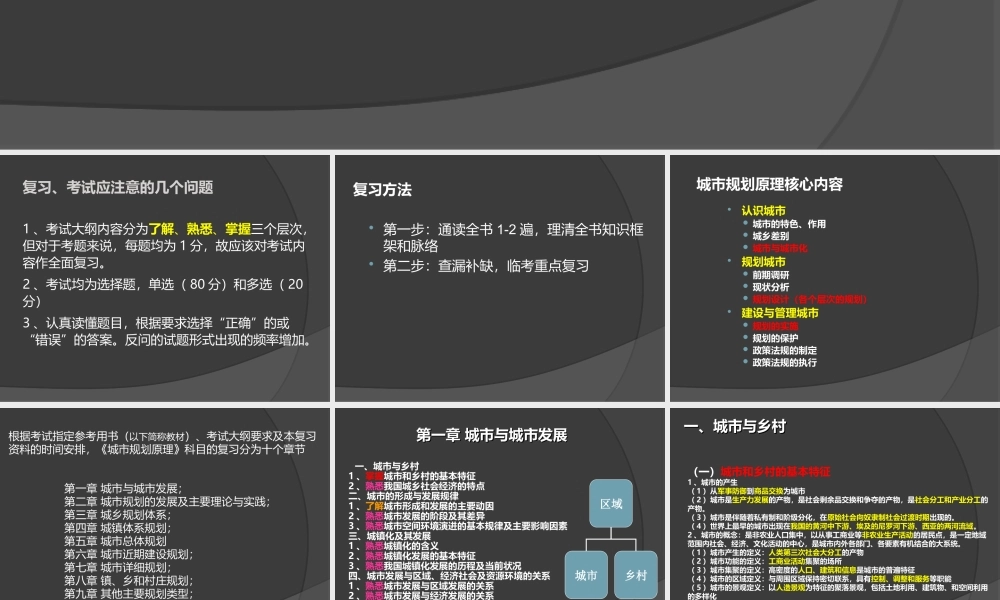

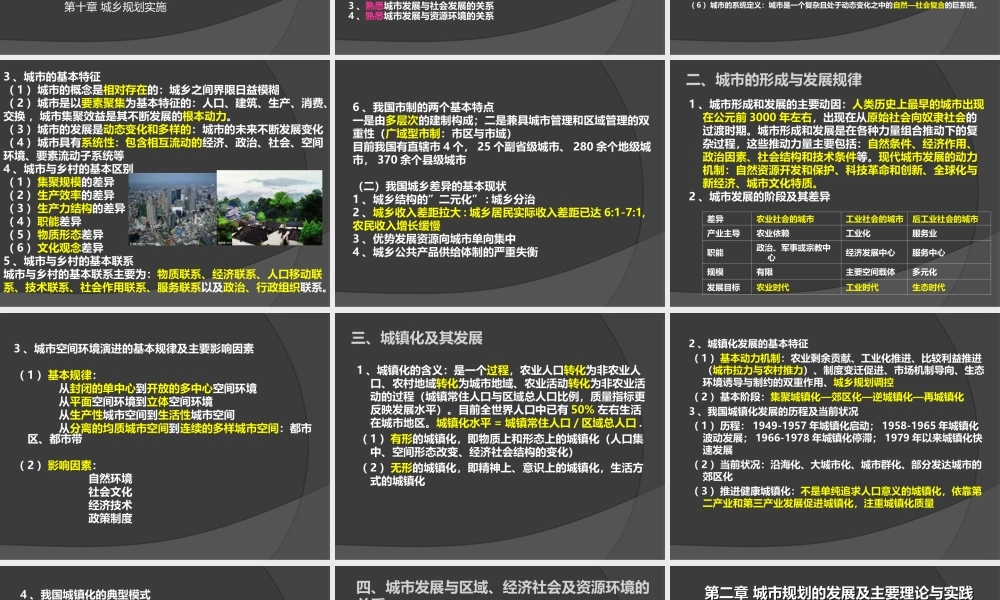

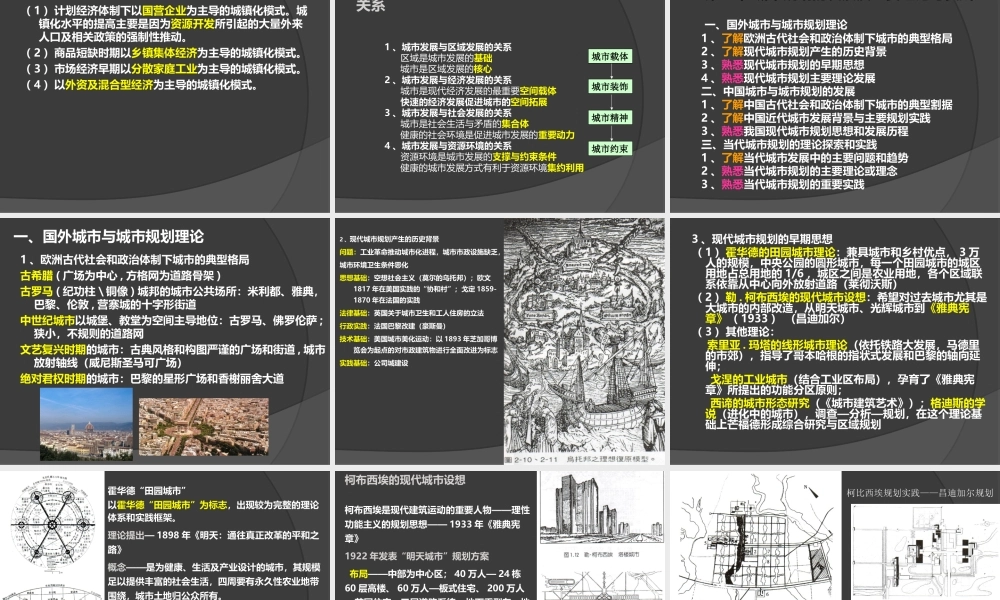

全国注册城市规划师执业资格考试城市规划原理复习复习复习、考试应注意的几个问题1、考试大纲内容分为了解、熟悉、掌握三个层次,但对于考题来说,每题均为1分,故应该对考试内容作全面复习。2、考试均为选择题,单选(80分)和多选(20分)3、认真读懂题目,根据要求选择“正确”的或“错误”的答案。反问的试题形式出现的频率增加。复习方法第一步:通读全书1-2遍,理清全书知识框架和脉络第二步:查漏补缺,临考重点复习城市规划原理核心内容认识城市城市的特色、作用城乡差别城市与城市化规划城市前期调研现状分析规划设计(各个层次的规划)建设与管理城市规划的实施规划的保护政策法规的制定政策法规的执行根据考试指定参考用书(以下简称教材)、考试大纲要求及本复习资料的时间安排,《城市规划原理》科目的复习分为十个章节第一章城市与城市发展;第二章城市规划的发展及主要理论与实践;第三章城乡规划体系;第四章城镇体系规划;第五章城市总体规划第六章城市近期建设规划;第七章城市详细规划;第八章镇、乡和村庄规划;第九章其他主要规划类型;第十章城乡规划实施第一章城市与城市发展第一章城市与城市发展一、城市与乡村1、掌握城市和乡村的基本特征2、熟悉我国城乡社会经济的特点二、城市的形成与发展规律1、了解城市形成和发展的主要动因2、熟悉城市发展的阶段及其差异3、熟悉城市空间环境演进的基本规律及主要影响因素三、城镇化及其发展1、熟悉城镇化的含义2、熟悉城镇化发展的基本特征3、熟悉我国城镇化发展的历程及当前状况四、城市发展与区域、经济社会及资源环境的关系1、熟悉城市发展与区域发展的关系2、熟悉城市发展与经济发展的关系3、熟悉城市发展与社会发展的关系4、熟悉城市发展与资源环境的关系区域城市乡村(一)城市和乡村的基本特征1、城市的产生(1)从军事防御到商品交换为城市(2)城市是生产力发展的产物,是社会剩余品交换和争夺的产物,是社会分工和产业分工的产物。(3)城市是伴随着私有制和阶级分化,在原始社会向奴隶制社会过渡时期出现的。(4)世界上最早的城市出现在我国的黄河中下游、埃及的尼罗河下游、西亚的两河流域。2、城市的概念:是非农业人口集中,以从事工商业等非农业生产活动的居民点,是一定地域范围内社会、经济、文化活动的中心,是城市内外各部门、各要素有机结合的大系统。(1)城市产生的定义:人类第三次社会大分工的产物(2)城市功能的定义:工...