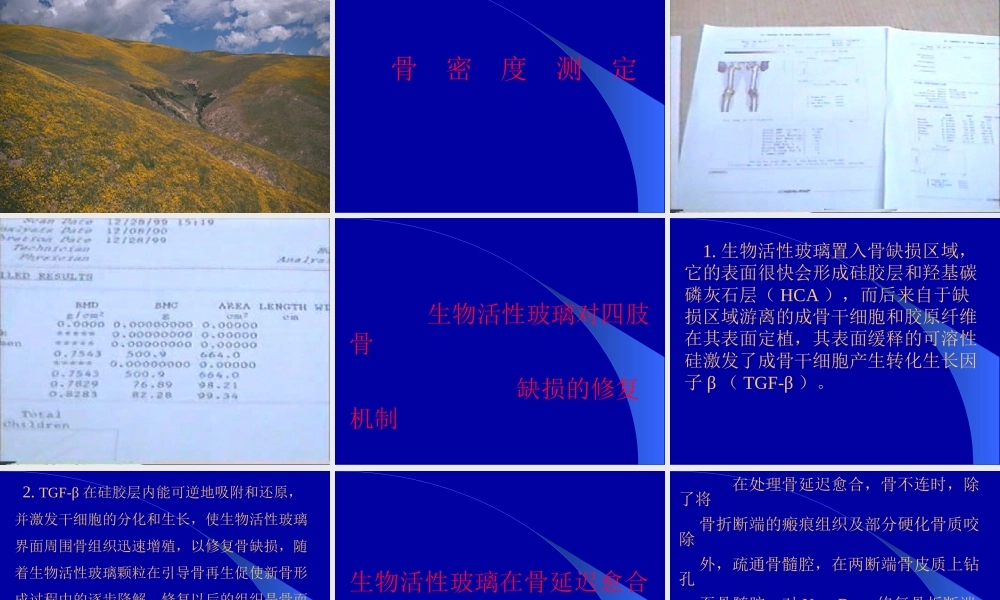

Welcome生物活性玻璃替代骨移植修复四肢骨缺损的临床应用1972年美国佛罗里达州大学教授LarryLHench研制发明了生物活性玻璃治疗口腔骨缺损,取得了良好的治疗效果在国外广泛应用于口腔颌面外科,但应用于骨科修复四肢骨折、骨延迟愈合、骨不连及各种原因造成的骨缺损目前国内尚未进行临床研究。我科自1998年5月开始进行生物活性玻璃修复四肢骨缺损替代骨移植的临床研究工作(完成病例42例,修复软组织缺损的创面25例)历时2年余,经追踪观察随访调查,取得了满意疗效。研究资料股骨骨巨细胞瘤3例;股骨骨囊肿4例;指骨掌骨骨囊肿4例;掌骨内生软骨瘤2例;股骨胫骨肱骨开放性粉碎性骨折伴骨缺损11例;骨折延迟愈合、骨不连18例;其中:股骨骨折延迟愈合3例,胫骨骨折延迟愈合6例,骨不连2例;骨肿瘤、骨囊肿病灶处理后骨缺损最大面积约为2.4×4.9cm,其中一例骨囊肿伴病理性骨折波及到股骨粗隆部、股骨颈部、股骨头部,骨缺损最修复方法结果骨折愈合情况:18例骨折延迟愈合、骨不连及11例开放性、粉碎性骨折伴部分骨缺损病例,术后第四周、八周、第十二周、术后第6个月、一年进行X线摄片追踪观察。术后3个月诱导成骨率为79.3%;术后6个月总诱导成骨率为100%;术后6个月以上出现连续性骨痂为19例,局部骨折线模糊,临床愈合率为65.5%,一年以上临床愈合率为100%。Osteoglas诱导成骨X线追踪观察时间骨痂生长情况术后4W8W12W6M12M无明显骨痂137200少量骨痂119500中等量骨痂57720大量骨痂04980连续性骨痂0261929骨密度测定生物活性玻璃对四肢骨缺损的修复机制1.生物活性玻璃置入骨缺损区域,它的表面很快会形成硅胶层和羟基碳磷灰石层(HCA),而后来自于缺损区域游离的成骨干细胞和胶原纤维在其表面定植,其表面缓释的可溶性硅激发了成骨干细胞产生转化生长因子β(TGF-β)。2.TGF-β在硅胶层内能可逆地吸附和还原,并激发干细胞的分化和生长,使生物活性玻璃界面周围骨组织迅速增殖,以修复骨缺损,随着生物活性玻璃颗粒在引导骨再生促使新骨形成过程中的逐步降解,修复以后的组织是骨而不是使用羟基磷灰石生成的异源材料加强的结合骨,应用生物活性玻璃新骨增长迅速并且最终建立正常的骨组织结构。生物活性玻璃在骨延迟愈合骨不连治疗中的应用处理在处理骨延迟愈合,骨不连时,除了将骨折断端的瘢痕组织及部分硬化骨质咬除外,疏通骨髓腔,在两断端骨皮质上钻孔至骨髓腔,对NovaBone修复骨折断端的骨缺损是一个关键步骤。钻孔至骨髓腔本身可诱发刺激...