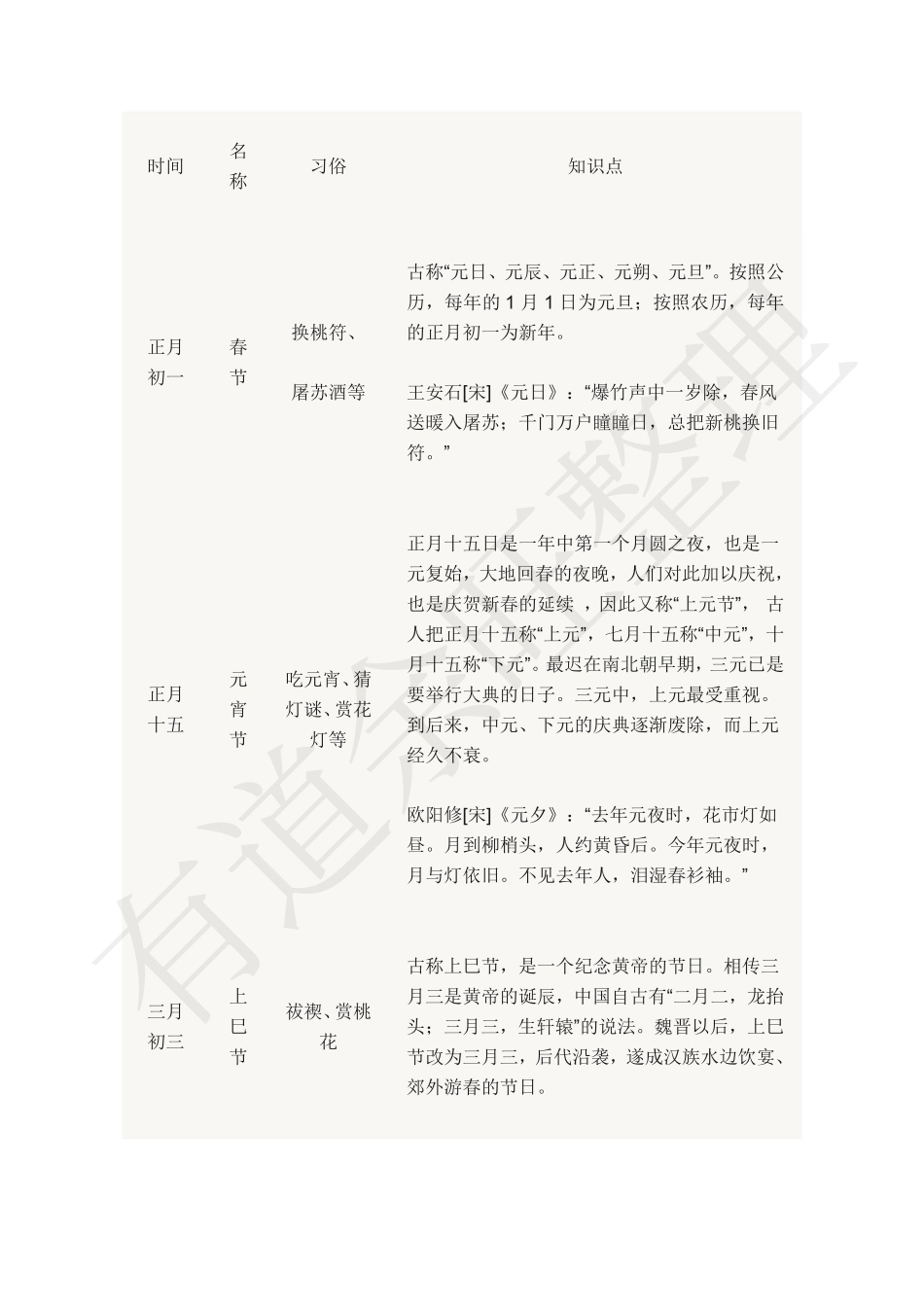

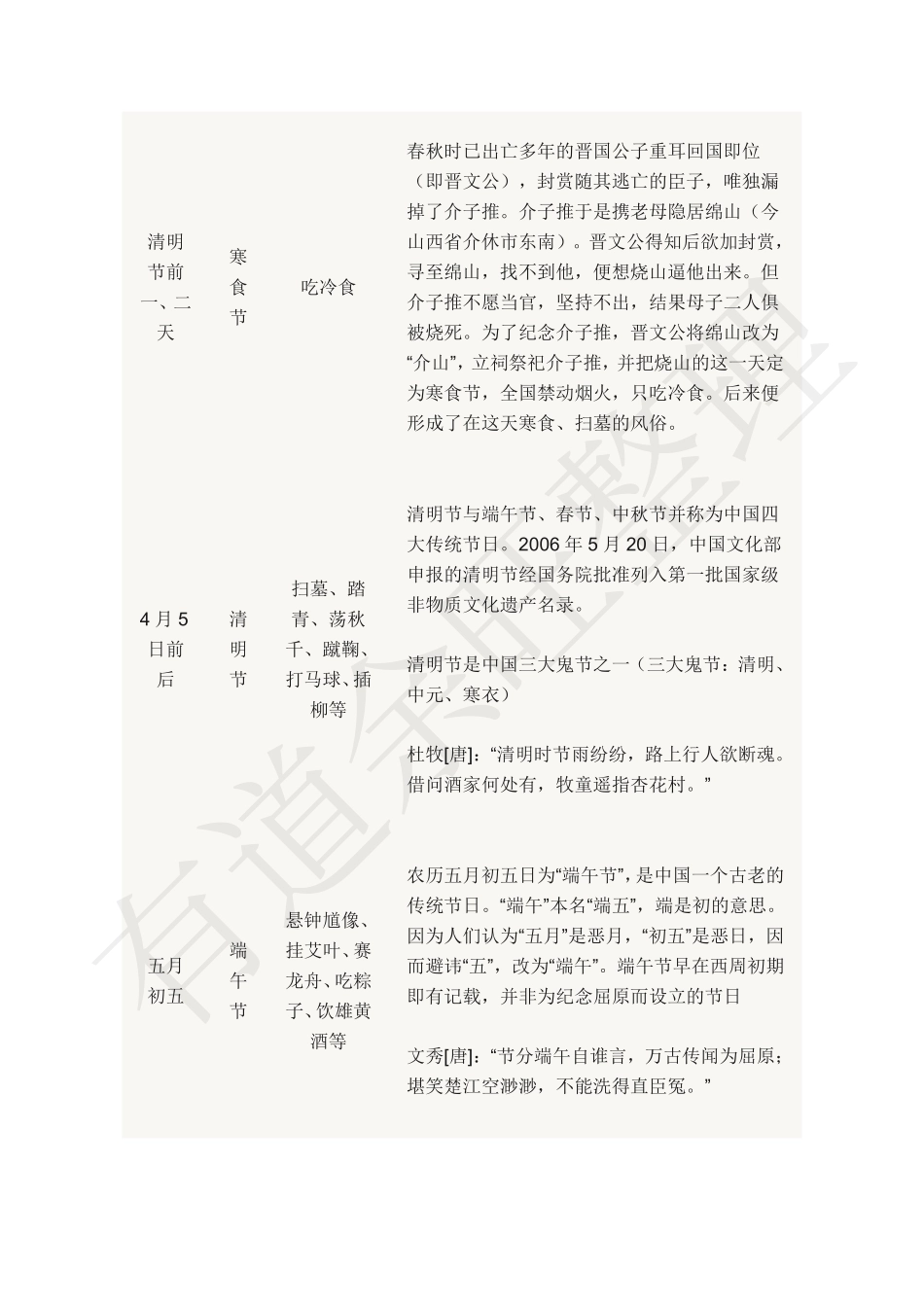

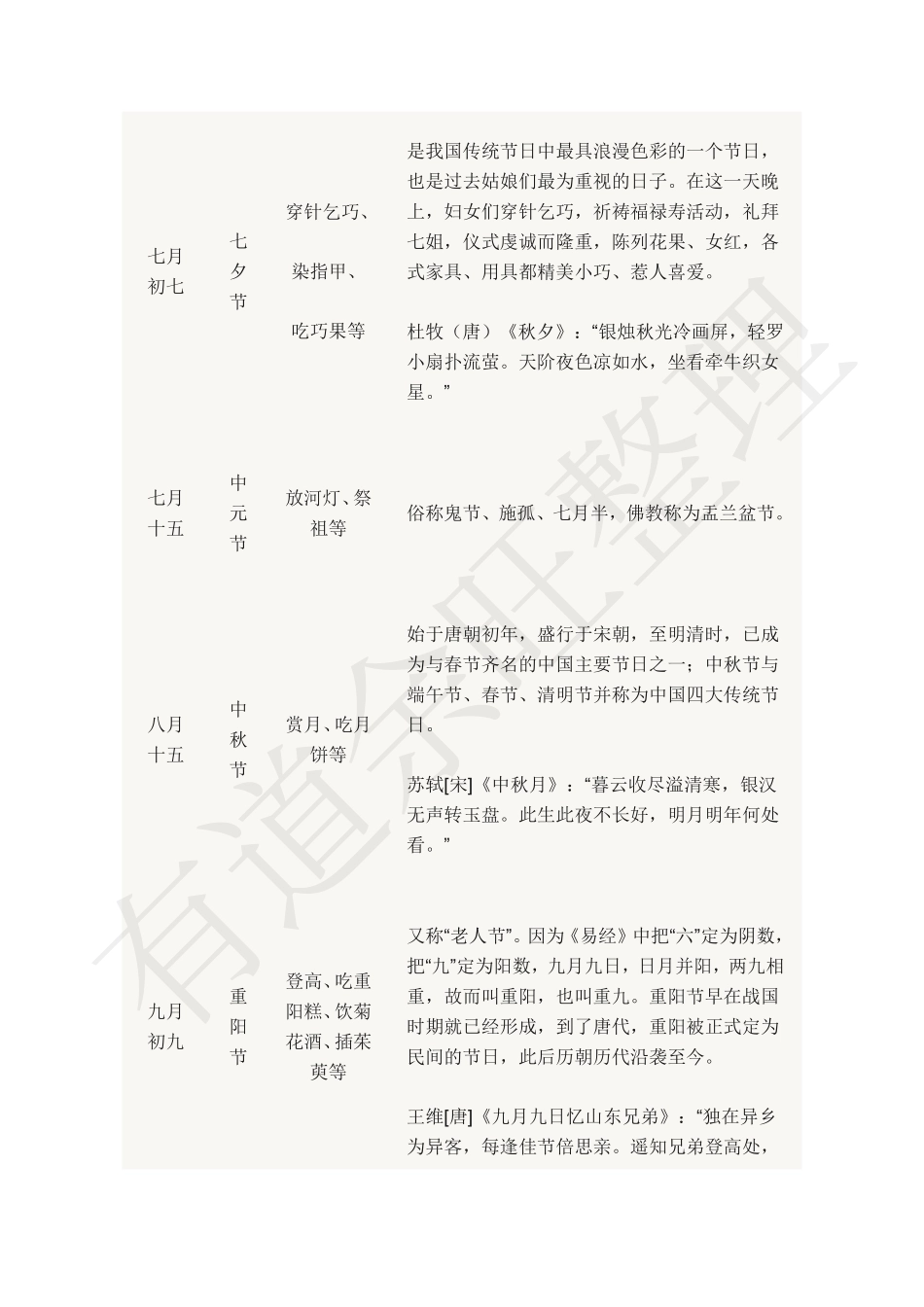

时间名称习俗知识点正月初一春节换桃符、屠苏酒等古称“元日、元辰、元正、元朔、元旦”。按照公历,每年的1月1日为元旦;按照农历,每年的正月初一为新年。王安石[宋]《元日》:“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏;千门万户瞳瞳日,总把新桃换旧符。”正月十五元宵节吃元宵、猜灯谜、赏花灯等正月十五日是一年中第一个月圆之夜,也是一元复始,大地回春的夜晚,人们对此加以庆祝,也是庆贺新春的延续,因此又称“上元节”,古人把正月十五称“上元”,七月十五称“中元”,十月十五称“下元”。最迟在南北朝早期,三元已是要举行大典的日子。三元中,上元最受重视。到后来,中元、下元的庆典逐渐废除,而上元经久不衰。欧阳修[宋]《元夕》:“去年元夜时,花市灯如昼。月到柳梢头,人约黄昏后。今年元夜时,月与灯依旧。不见去年人,泪湿春衫袖。”三月初三上巳节祓禊、赏桃花古称上巳节,是一个纪念黄帝的节日。相传三月三是黄帝的诞辰,中国自古有“二月二,龙抬头;三月三,生轩辕”的说法。魏晋以后,上巳节改为三月三,后代沿袭,遂成汉族水边饮宴、郊外游春的节日。有道余旺整理清明节前一、二天寒食节吃冷食春秋时已出亡多年的晋国公子重耳回国即位(即晋文公),封赏随其逃亡的臣子,唯独漏掉了介子推。介子推于是携老母隐居绵山(今山西省介休市东南)。晋文公得知后欲加封赏,寻至绵山,找不到他,便想烧山逼他出来。但介子推不愿当官,坚持不出,结果母子二人俱被烧死。为了纪念介子推,晋文公将绵山改为“介山”,立祠祭祀介子推,并把烧山的这一天定为寒食节,全国禁动烟火,只吃冷食。后来便形成了在这天寒食、扫墓的风俗。4月5日前后清明节扫墓、踏青、荡秋千、蹴鞠、打马球、插柳等清明节与端午节、春节、中秋节并称为中国四大传统节日。2006年5月20日,中国文化部申报的清明节经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。清明节是中国三大鬼节之一(三大鬼节:清明、中元、寒衣)杜牧[唐]:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。”五月初五端午节悬钟馗像、挂艾叶、赛龙舟、吃粽子、饮雄黄酒等农历五月初五日为“端午节”,是中国一个古老的传统节日。“端午”本名“端五”,端是初的意思。因为人们认为“五月”是恶月,“初五”是恶日,因而避讳“五”,改为“端午”。端午节早在西周初期即有记载,并非为纪念屈原而设立的节日文秀[唐]:“节分端午自谁言,万古传闻为屈原;堪笑楚江空渺渺...