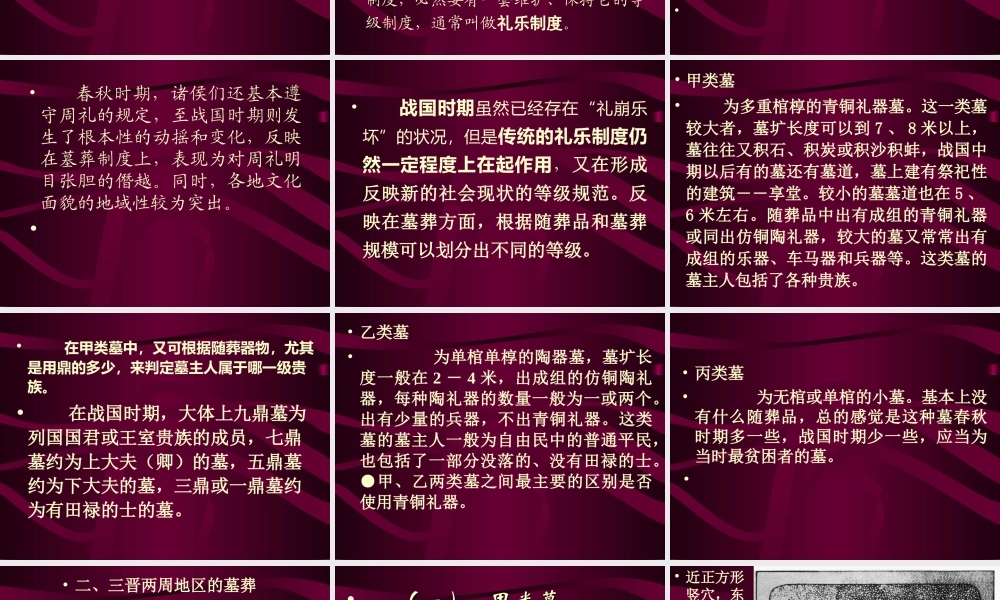

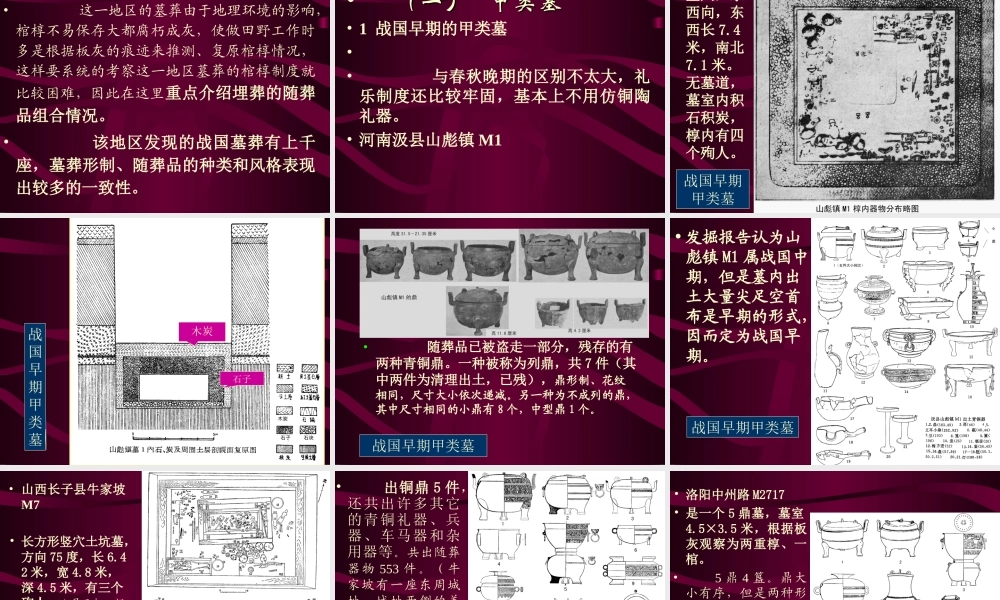

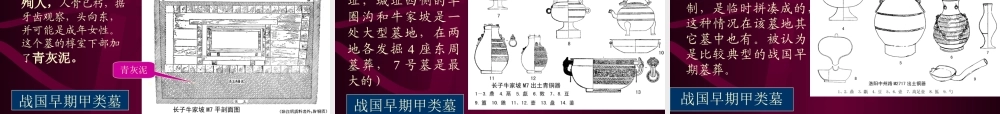

第一章战国秦汉时期的墓葬第一节战国、秦的墓葬一墓葬的分类•通过对洛阳中州路的东周时期墓葬进行观察,发现以下几个很值得注意的现象:•1在第一期只有少数大型铜器墓中才有的铜鼎,到第二期的中型陶器墓中也出现了,到第三期则小型墓中也出现铜鼎。•2第二期仅中型陶器墓中才有的陶鼎,到第四期的大型墓中也有的用陶鼎。•3第一期的中型陶器墓中还有以鬲为主的随葬陶器组合,到第二、三期则只有小型墓才有,到第四期则完全绝迹。•通过不同类别的墓葬在不同期别中的变化,重点分析了鼎类器物的使用情况,指出在第三、四期之间发生了比较大的变化,应该是反映了当时社会上的一些变化。实际主要是维护等级制度的礼乐制度的变化。第三、四期之际正是春秋战国之际。•中国有句话说“事死如事生”,对待死人就像对待活人一样。墓葬既反映了古人对死后世界的一种认识,也与当时墓主人的生前生活有着密切的联系。••自西周以来社会上的等级制度最重要的界限是自由民和奴隶之间的界限。在自由民阶层中,又有一个重要的界限,就是贵族和平民,●贵族内部又分为天子、诸侯、卿、大夫、士等。平民中又包括一般的族人和极贫困者,这就是当时社会等级的简况。为了巩固这套等级制度,必然要有一套维护、保持它的等级制度,通常叫做礼乐制度。•其中最突出的就是各级贵族在祭祀祖先、宴请宾客时以及在墓葬的随葬品中可以使用礼器和乐器,平民不能使用这些表明身份和地位的礼器和乐器。同时,贵族所使用的礼器和乐器,因等级不同,在数量和内容上有严格的规定。这里面用鼎制度占有核心位置。••春秋时期,诸侯们还基本遵守周礼的规定,至战国时期则发生了根本性的动摇和变化,反映在墓葬制度上,表现为对周礼明目张胆的僭越。同时,各地文化面貌的地域性较为突出。••战国时期虽然已经存在“礼崩乐坏”的状况,但是传统的礼乐制度仍然一定程度上在起作用,又在形成反映新的社会现状的等级规范。反映在墓葬方面,根据随葬品和墓葬规模可以划分出不同的等级。•甲类墓•为多重棺椁的青铜礼器墓。这一类墓较大者,墓圹长度可以到7、8米以上,墓往往又积石、积炭或积沙积蚌,战国中期以后有的墓还有墓道,墓上建有祭祀性的建筑――享堂。较小的墓墓道也在5、6米左右。随葬品中出有成组的青铜礼器或同出仿铜陶礼器,较大的墓又常常出有成组的乐器、车马器和兵器等。这类墓的墓主人包括了各种贵族。•在甲类墓中,又可根据随葬器物,尤其是用鼎的多少,来判定墓主人...