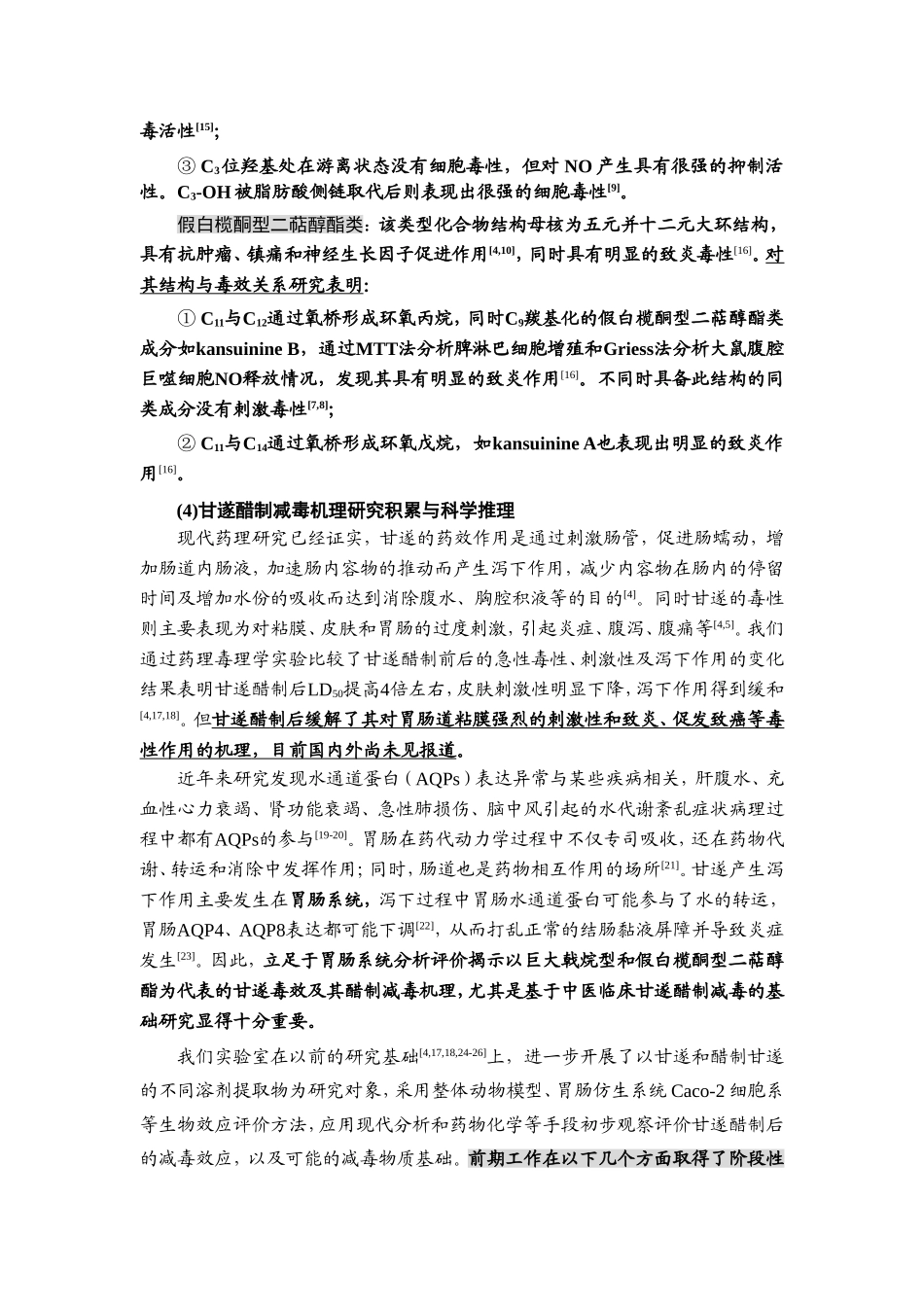

摘要:本项目基于对甘遂独特药性理论的认识和中医临床采用醋制以解毒降毒、缓和药性的实践,应用现代分离分析技术及生物效应评价方法研究甘遂经醋制后毒性降低的物质基础及作用机理。提出:甘遂醋制减毒存效作用可能是通过化学转化和体内代谢改变了毒效物质巨大戟烷型等二萜醇酯的长链酯结构生成低(无)毒的效应物质而实现的。本项目研究包括:(1)通过整体动物模型、在体肠回流法、胃肠仿生系统及Caco-2细胞实验,考察甘遂毒效部位及毒效代表性物质对胃肠系统的毒性作用及量-毒关系,并研究甘遂醋制前后的毒效变化及毒效物质的转化规律;(2)采用整体动物实验方法研究毒效物质的体内代谢过程,同时在分子水平研究甘遂醋制前后对胃肠水通道蛋白(AQPs)及诱发原癌基因表达的影响。从而揭示甘遂醋制减毒的内在本质,为临床用药的安全有效提供科学依据,为有毒中药科学应用基础研究提供思路与方法等方面的探索。(一)立项依据与研究内容(4000-8000字):1.项目的立项依据(研究意义、国内外研究现状及发展动态分析,需结合科学研究发展趋势来论述科学意义;或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。附主要参考文献目录)安全、有效是药物的基本属性,一个药品能否被社会接受不仅取决于其有效性的强弱,还在于其毒性的高低。近年来随着人类健康需求意识和对药品安全性认识水平的日益提高,以及科技进步和检测能力的不断加强,国内外不时有中药中毒的报道和有关传统药物安全性的质疑。如比利时中药减肥事件、新加坡黄连事件、马兜铃酸事件、日本柴胡事件、英国千柏鼻炎片和复方芦荟胶囊事件、鱼腥草注射液事件、何首乌事件、巫丹事件等,严重影响中药在国际市场的份额,中药安全性研究已成为中药国际化的技术壁垒,中药有效性和安全性评价已经日益引起政府、社会和学者的高度重视[1]。(1)甘遂药材的毒性严重制约着中医临床用药安全峻下逐水代表性中药甘遂为大戟科(Euphorbiaceae)大戟属植物甘遂(EuphorbiakansuiT.N.LiouexT.P.Wang)的干燥块根,在我国应用历史久远(始载于《神农本草经》,列为下品),为历版中国药典所收载。其性苦寒,有毒。常用于治疗水肿胀满、胸腹积水、痰饮积聚、气逆喘咳、二便不利等。近年研究还发现甘遂在抗白血病、抗病毒等方面展现出喜人前景[2,3]。然而,甘遂对口腔、胃肠道及皮肤严重的刺激性,以及致炎、促发肿瘤的毒性不仅严重制约着临床的用药安全也为新药创制带来了困难。(...