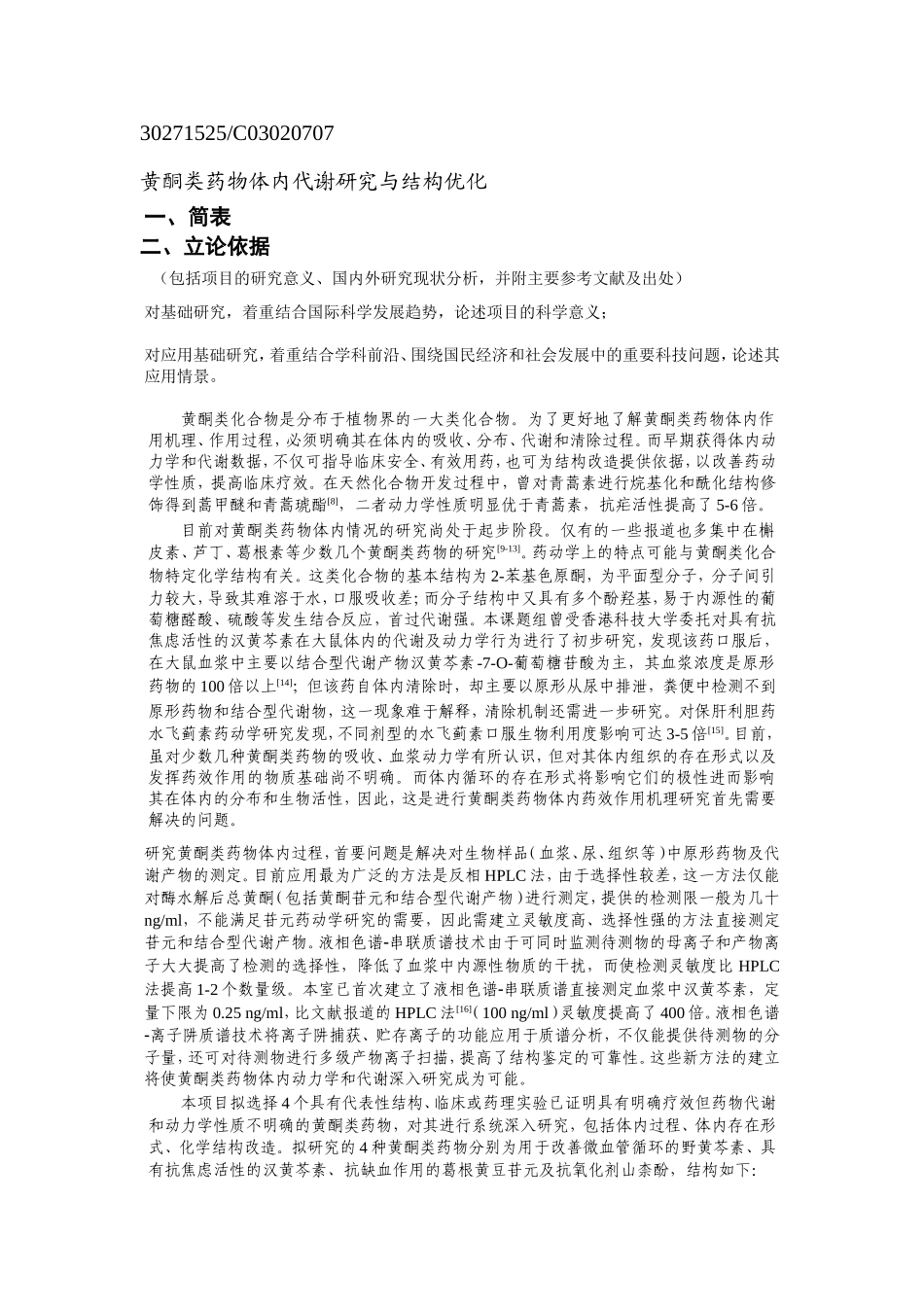

30271525/C03020707黄酮类药物体内代谢研究与结构优化一、简表二、立论依据(包括项目的研究意义、国内外研究现状分析,并附主要参考文献及出处)对基础研究,着重结合国际科学发展趋势,论述项目的科学意义;对应用基础研究,着重结合学科前沿、围绕国民经济和社会发展中的重要科技问题,论述其应用情景。黄酮类化合物是分布于植物界的一大类化合物。为了更好地了解黄酮类药物体内作用机理、作用过程,必须明确其在体内的吸收、分布、代谢和清除过程。而早期获得体内动力学和代谢数据,不仅可指导临床安全、有效用药,也可为结构改造提供依据,以改善药动学性质,提高临床疗效。在天然化合物开发过程中,曾对青蒿素进行烷基化和酰化结构修饰得到蒿甲醚和青蒿琥酯[8],二者动力学性质明显优于青蒿素,抗疟活性提高了5-6倍。目前对黄酮类药物体内情况的研究尚处于起步阶段。仅有的一些报道也多集中在槲皮素、芦丁、葛根素等少数几个黄酮类药物的研究[9-13]。药动学上的特点可能与黄酮类化合物特定化学结构有关。这类化合物的基本结构为2-苯基色原酮,为平面型分子,分子间引力较大,导致其难溶于水,口服吸收差;而分子结构中又具有多个酚羟基,易于内源性的葡萄糖醛酸、硫酸等发生结合反应,首过代谢强。本课题组曾受香港科技大学委托对具有抗焦虑活性的汉黄芩素在大鼠体内的代谢及动力学行为进行了初步研究,发现该药口服后,在大鼠血浆中主要以结合型代谢产物汉黄芩素-7-O-葡萄糖苷酸为主,其血浆浓度是原形药物的100倍以上[14];但该药自体内清除时,却主要以原形从尿中排泄,粪便中检测不到原形药物和结合型代谢物,这一现象难于解释,清除机制还需进一步研究。对保肝利胆药水飞蓟素药动学研究发现,不同剂型的水飞蓟素口服生物利用度影响可达3-5倍[15]。目前,虽对少数几种黄酮类药物的吸收、血浆动力学有所认识,但对其体内组织的存在形式以及发挥药效作用的物质基础尚不明确。而体内循环的存在形式将影响它们的极性进而影响其在体内的分布和生物活性,因此,这是进行黄酮类药物体内药效作用机理研究首先需要解决的问题。研究黄酮类药物体内过程,首要问题是解决对生物样品(血浆、尿、组织等)中原形药物及代谢产物的测定。目前应用最为广泛的方法是反相HPLC法,由于选择性较差,这一方法仅能对酶水解后总黄酮(包括黄酮苷元和结合型代谢产物)进行测定,提供的检测限一般为几十ng/ml,不能满足苷元药动学研究的需要,因此需建立灵敏度高、...