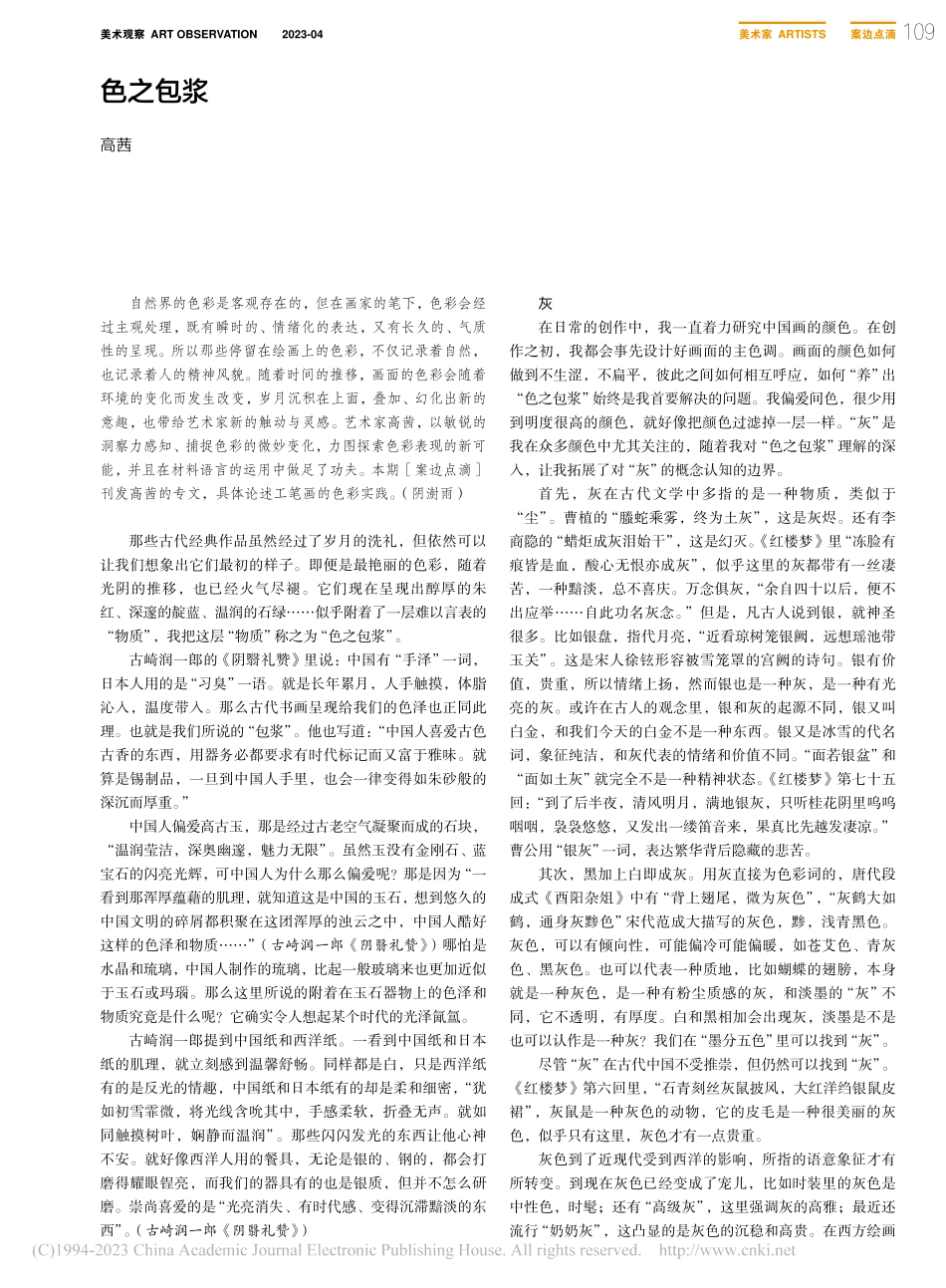

109美术家ARTISTS案边点滴美术观察ARTOBSERVATION2023-04自然界的色彩是客观存在的,但在画家的笔下,色彩会经过主观处理,既有瞬时的、情绪化的表达,又有长久的、气质性的呈现。所以那些停留在绘画上的色彩,不仅记录着自然,也记录着人的精神风貌。随着时间的推移,画面的色彩会随着环境的变化而发生改变,岁月沉积在上面,叠加、幻化出新的意趣,也带给艺术家新的触动与灵感。艺术家高茜,以敏锐的洞察力感知、捕捉色彩的微妙变化,力图探索色彩表现的新可能,并且在材料语言的运用中做足了功夫。本期[案边点滴]刊发高茜的专文,具体论述工笔画的色彩实践。(阴澍雨)那些古代经典作品虽然经过了岁月的洗礼,但依然可以让我们想象出它们最初的样子。即便是最艳丽的色彩,随着光阴的推移,也已经火气尽褪。它们现在呈现出醇厚的朱红、深邃的靛蓝、温润的石绿……似乎附着了一层难以言表的“物质”,我把这层“物质”称之为“色之包浆”。古崎润一郎的《阴翳礼赞》里说:中国有“手泽”一词,日本人用的是“习臭”一语。就是长年累月,人手触摸,体脂沁入,温度带入。那么古代书画呈现给我们的色泽也正同此理。也就是我们所说的“包浆”。他也写道:“中国人喜爱古色古香的东西,用器务必都要求有时代标记而又富于雅味。就算是锡制品,一旦到中国人手里,也会一律变得如朱砂般的深沉而厚重。”中国人偏爱高古玉,那是经过古老空气凝聚而成的石块,“温润莹洁,深奥幽邃,魅力无限”。虽然玉没有金刚石、蓝宝石的闪亮光辉,可中国人为什么那么偏爱呢?那是因为“一看到那浑厚蕴藉的肌理,就知道这是中国的玉石,想到悠久的中国文明的碎屑都积聚在这团浑厚的浊云之中,中国人酷好这样的色泽和物质……”(古崎润一郎《阴翳礼赞》)哪怕是水晶和琉璃,中国人制作的琉璃,比起一般玻璃来也更加近似于玉石或玛瑙。那么这里所说的附着在玉石器物上的色泽和物质究竟是什么呢?它确实令人想起某个时代的光泽氤氲。古崎润一郎提到中国纸和西洋纸。一看到中国纸和日本纸的肌理,就立刻感到温馨舒畅。同样都是白,只是西洋纸有的是反光的情趣,中国纸和日本纸有的却是柔和细密,“犹如初雪霏微,将光线含吮其中,手感柔软,折叠无声。就如同触摸树叶,娴静而温润”。那些闪闪发光的东西让他心神不安。就好像西洋人用的餐具,无论是银的、钢的,都会打磨得耀眼锃亮,而我们的器具有的也是银质,但并不怎么研磨。崇尚喜爱的是“光亮消失、有时代感、变得沉滞...