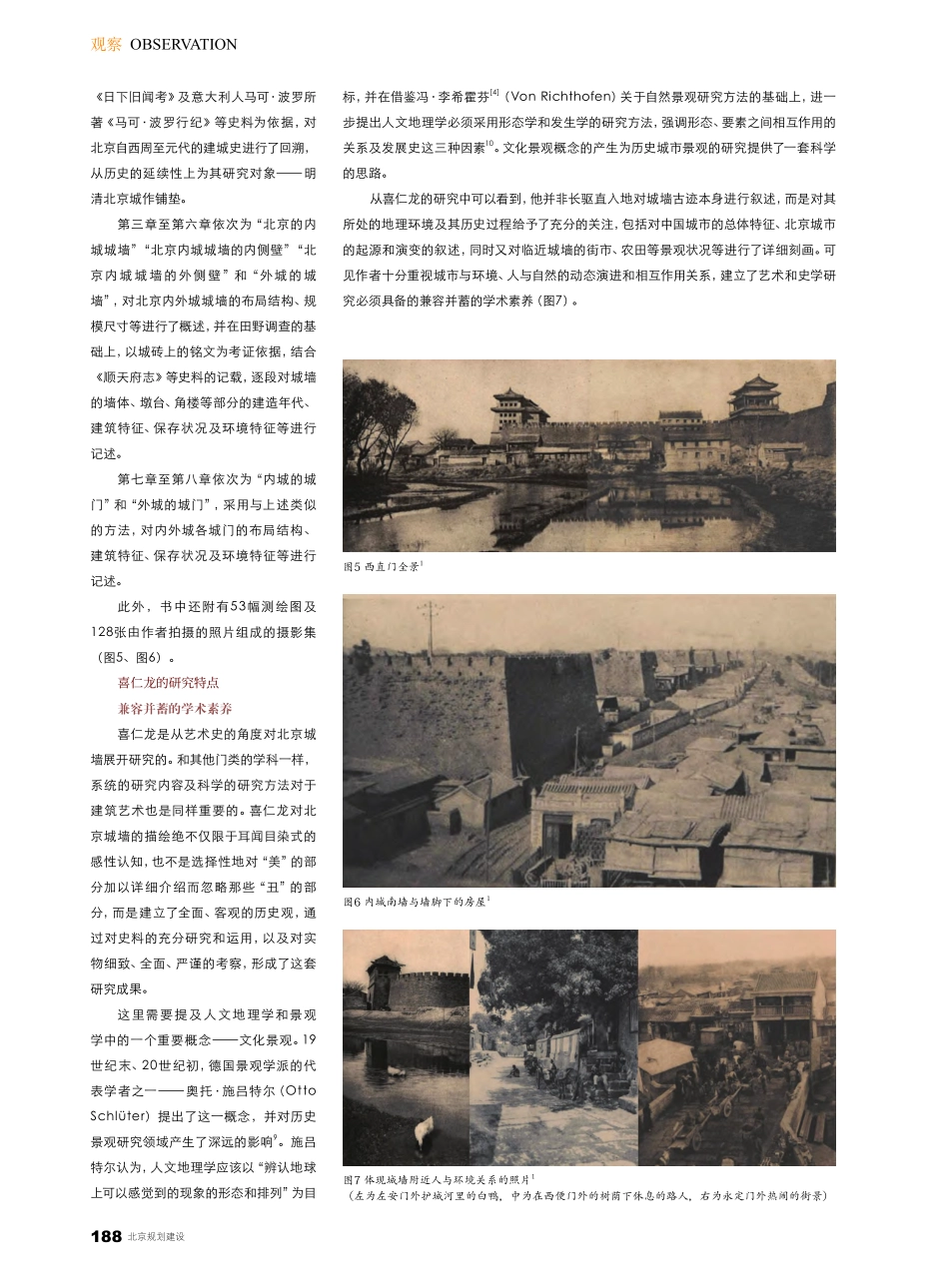

笔者有幸担任了TheWallsandGatesofPeking(译作《北京的城墙与城门》)翻译工作。此书英文版于距今百年前的1922年至1924年完成,并在英国伦敦出版,全书共约13万字,作者是奥斯伍尔德·喜仁龙(OsvaldSirén)。该书在对北京城市演化历史的文献研究和实地考察基础上,详细记录和描述了20世纪初北京城墙和城门的建筑特征和保存状况。不过在对中国艺术的研究处于相对封闭的年代,此书在全球只发行了800套便销声匿迹了1,2。20世纪80年代,在北京大学侯仁之教授的建议下,该书首次被译为中文出版,喜仁龙对北京城的研究方引入中文世界。2017年,该书英文原著经过笔者重译、修订和补全了原著内容后再次出版(图1)。在这位大洋彼岸学者的倾心之作面世百年后的今天,特撰此文重拾经典,致敬历史。喜仁龙生涯简述奥斯伍尔德·喜仁龙[1](1879-1966年)(图2),生于芬兰赫尔辛基,瑞典籍,毕业于赫尔辛基皇家亚历山大大学[2],获哲学博士学位。喜仁龙的履历非常丰富,他曾供职于瑞典国家博物馆、斯德哥尔摩大学等机构,在美国耶鲁大学、哈佛大学、檀香山艺术学院担任访问学者或顾问。1956年获得第一届查尔斯·朗·弗利尔奖章。日本《岩波西洋人名词典·增补版》称其为第二次世界大战之后西方中国绘画研究的集大成者。百年前喜仁龙笔下的古都:《北京的城墙与城门》译者评介邓可喜龙仁在40岁之前的研究重点集中在西洋艺术史方面,之后开始转向东方,特别是中国艺术3。在开展对中国古代艺术与历史研究的同时,其活动轨迹还遍及世界各地,广泛涉足地理、建筑、绘画、雕塑、园林及风土人情等方面,为当时中国文化在西方世界的传播起到了重要作用。1917年,喜仁龙第一次来到亚洲,并六次游历中国(1918年、1921-1923年、1929-1930年、1934-1935年、1954年、1956年)2,走访了华东、华北、关中和中原地区,在北京、上海、苏州、杭州、郑州、洛阳、西安、天津等数十座城市和乡村地区留下了足迹,并在紫禁城接受了清室逊帝溥仪的会见和导游4。他还密切结交中国官方、学界、文化界人士,包括胡适、黄宾虹、袁同礼、张元济和蔡元培等5,可见其当时在华的影响力。1922年冬春之交,喜仁龙结束了在山东的旅行后,第一次来到北京4,开始了他在这座古都为期数月的考察生活,并在此期间完成了对这部著作原始材料的积累。此后,他又花了一年多时间,辗转多地及日本等国并往返北京数次,最终写就此书并于1924年出版。此外,喜仁龙关于中国研究的著作还有:《中国雕塑》(Chin...