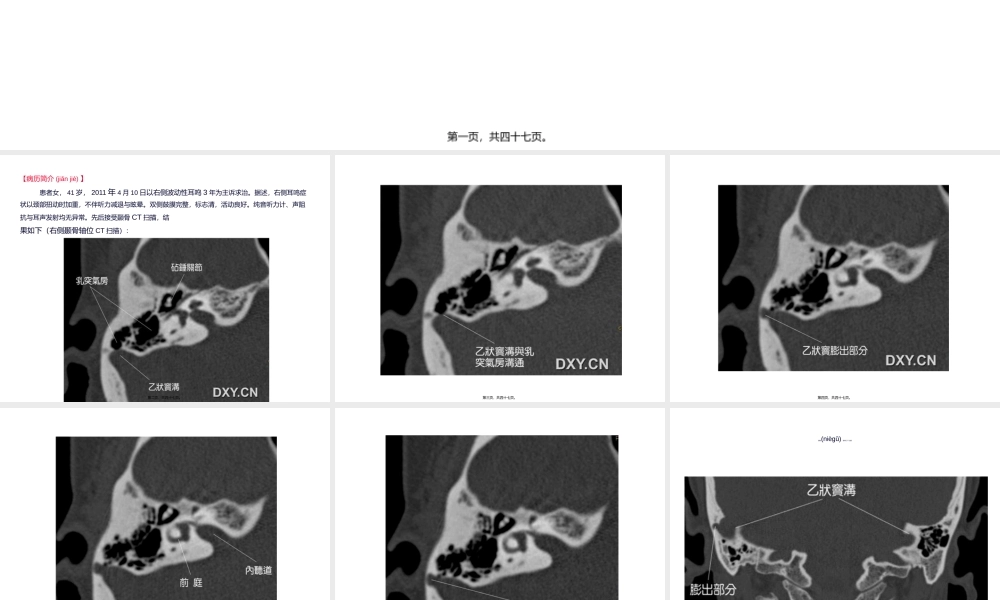

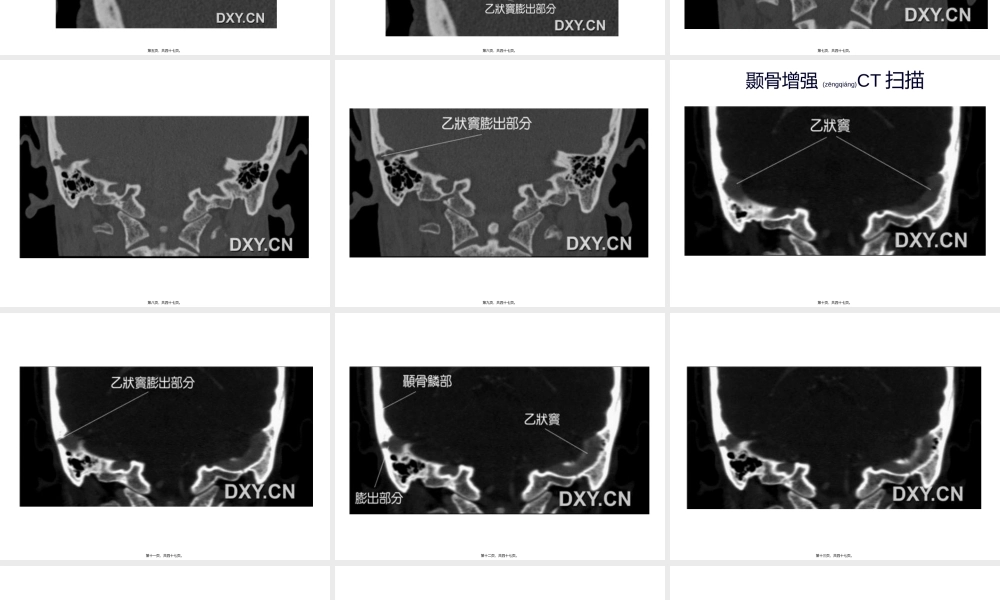

耳鸣(ěrmíng)与乙状窦憩室第一页,共四十七页。【病历简介(jiǎnjiè)】患者女,41岁,2011年4月10日以右侧波动性耳鸣3年为主诉求治。据述,右侧耳鸣症状以颈部扭动时加重,不伴听力减退与眩晕。双侧鼓膜完整,标志清,活动良好。纯音听力计、声阻抗与耳声发射均无异常。先后接受颞骨CT扫描,结果如下(右侧颞骨轴位CT扫描):第二页,共四十七页。第三页,共四十七页。第四页,共四十七页。第五页,共四十七页。第六页,共四十七页。颞骨(niègǔ)冠状位CT扫描第七页,共四十七页。第八页,共四十七页。第九页,共四十七页。颞骨增强(zēngqiáng)CT扫描第十页,共四十七页。第十一页,共四十七页。第十二页,共四十七页。第十三页,共四十七页。第十四页,共四十七页。第十五页,共四十七页。第十六页,共四十七页。第十七页,共四十七页。【影像(yǐnɡxiànɡ)解读】从该患者CT扫描图像可见,右侧乙状窦沟朝外侧的颞骨鳞部呈局限性膨隆,致使该部分形成憩室。不仅存在着颞骨鳞部的骨皮质(pízhì)变薄,而且,乙状窦与乳突气房之间的骨壁缺损。通过增强CT扫描,我们可以发现乙状窦与这个骨部膨隆的关系,即乙状窦的憩室样改变,符合乙状窦憩室的临床诊断。第十八页,共四十七页。【乙状窦的解剖】乙状窦,属于颅内的静脉窦之一,系硬脑膜折叠形成的结构,具有颅内静脉窦的功能,即将脑脊液转化成静脉血回流到颈内静脉的作用。乙状窦的上端与横窦相连接,下方延续为颈内静脉,其间接受岩上窦和岩下窦的静脉回流,成为中、后颅窝以及部分前颅窝脑结构的重要引流(yǐnliú)径路。就耳科而言,这个静脉窦位于颞骨乳突后缘与枕骨结合形成的乙状窦沟内,构成乳突的后界,也参与颞骨结构的构成。第十九页,共四十七页。乙状窦构成(gòuchéng)的字形SigmoidSinus,乙状窦的英文词汇,其中Sigmoid的词汇意思为“S”形,以形容乙状窦与横窦和颈内静脉球形成的弯曲构型。其实,这种汉文(hànwén)的翻译并不十分准确。从结构上看,乙状窦与上端的横窦共同形成汉语中的”乙“字形,而不是自身独自构成这个乙字形的静脉窦。确切地说,乙状窦应该是指横窦与乙状窦共同构成的乙字形静脉窦,而非仅仅是如今我们所讲的乙状窦。其次,英文中的Sigmoid一词意为S形,而乙状窦的解剖构型充其量也就是乙字形状。显然,乙状窦的汉语翻译并非十分完美,更多的是源于起初的传统称谓。第二十页,共四十七页。乙状窦与周围结构的解剖(jiěpōu)关系(示意图)第二十一页...