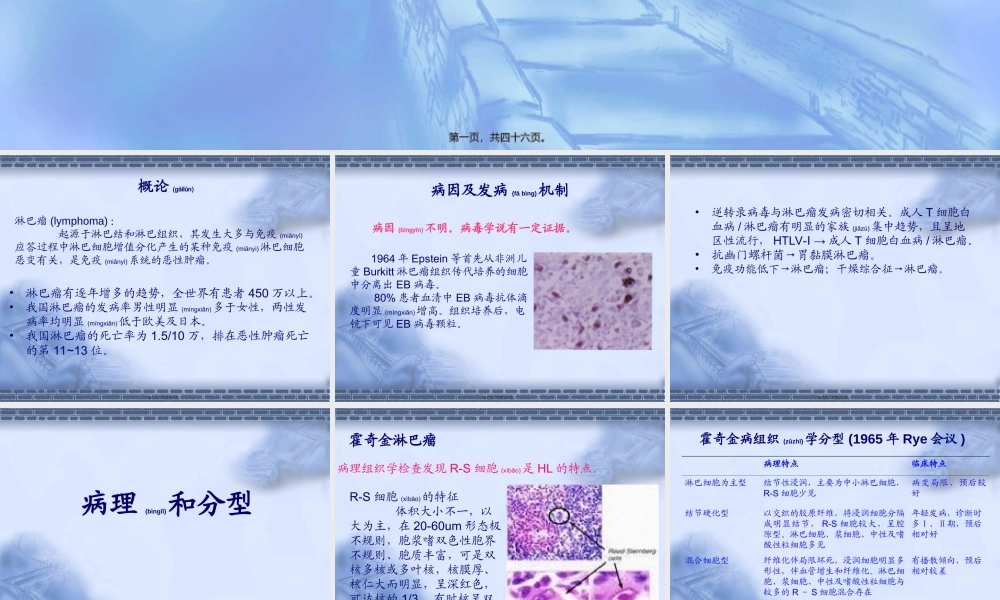

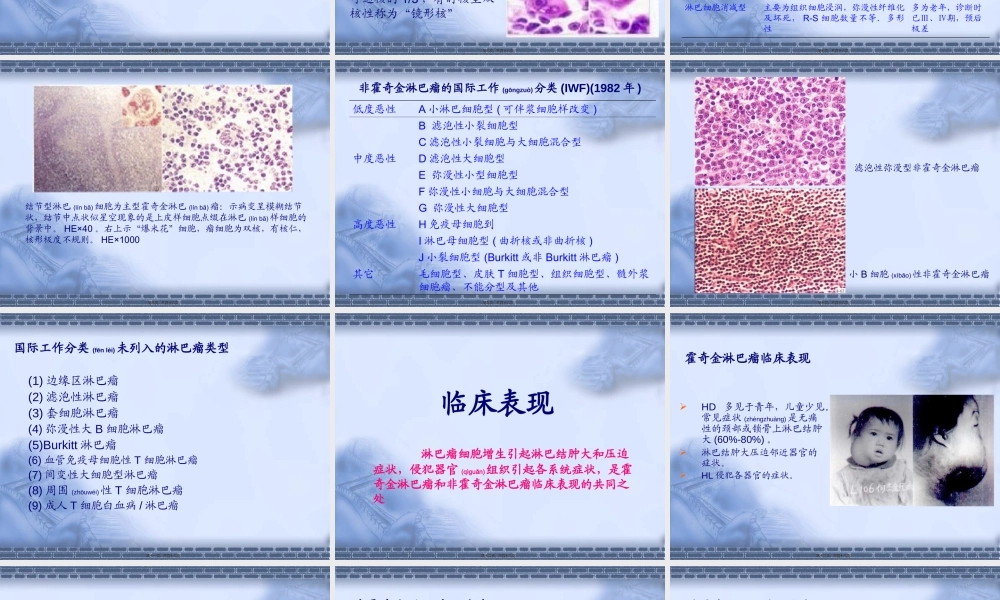

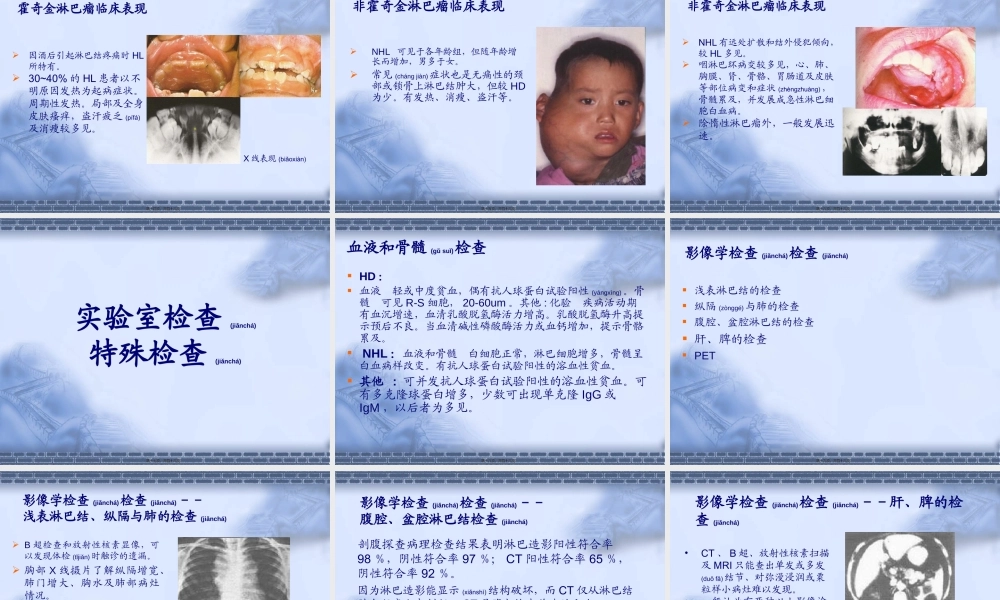

淋巴瘤李光耀第一页,共四十六页。第一页,共四十六页。淋巴瘤(lymphoma):起源于淋巴结和淋巴组织,其发生大多与免疫(miǎnyì)应答过程中淋巴细胞增值分化产生的某种免疫(miǎnyì)淋巴细胞恶变有关,是免疫(miǎnyì)系统的恶性肿瘤。•淋巴瘤有逐年增多的趋势,全世界有患者450万以上。•我国淋巴瘤的发病率男性明显(míngxiǎn)多于女性,两性发病率均明显(míngxiǎn)低于欧美及日本。•我国淋巴瘤的死亡率为1.5/10万,排在恶性肿瘤死亡的第11~13位。概论(gàilùn)第二页,共四十六页。第二页,共四十六页。病因及发病(fābìng)机制1964年Epstein等首先从非洲儿童Burkitt淋巴瘤组织传代培养的细胞中分离出EB病毒。80%患者血清中EB病毒抗体滴度明显(míngxiǎn)增高。组织培养后,电镜下可见EB病毒颗粒。病因(bìngyīn)不明。病毒学说有一定证据。第三页,共四十六页。第三页,共四十六页。•逆转录病毒与淋巴瘤发病密切相关。成人T细胞白血病/淋巴瘤有明显的家族(jiāzú)集中趋势,且呈地区性流行,HTLV-→Ⅰ成人T细胞白血病/淋巴瘤。•抗幽门螺杆菌→胃黏膜淋巴瘤。•免疫功能低下→淋巴瘤;干燥综合征→淋巴瘤。第四页,共四十六页。第四页,共四十六页。病理(bìnglǐ)和分型第五页,共四十六页。第五页,共四十六页。霍奇金淋巴瘤R-S细胞(xìbāo)的特征体积大小不一,以大为主,在20-60um形态极不规则,胞浆嗜双色性胞界不规则、胞质丰富,可是双核多核或多叶核,核膜厚、核仁大而明显,呈深红色,可达核的1/3,有时核呈双核性称为“镜形核”病理组织学检查发现R-S细胞(xìbāo)是HL的特点。第六页,共四十六页。第六页,共四十六页。霍奇金病组织(zǔzhī)学分型(1965年Rye会议)病理特点临床特点淋巴细胞为主型结节性浸润,主要为中小淋巴细胞,R-S细胞少见病变局限,预后较好结节硬化型以交织的胶原纤维,将浸润细胞分隔成明显结节,R-S细胞较大,呈腔隙型。淋巴细胞、浆细胞、中性及嗜酸性粒细胞多见年轻发病,诊断时多Ⅰ、Ⅱ期,预后相对好混合细胞型纤维化伴局限坏死,浸润细胞明显多形性,伴血管增生和纤维化。淋巴细胞、浆细胞、中性及嗜酸性粒细胞与较多的R-S细胞混合存在有播散倾向,预后相对较差淋巴细胞消减型主要为组织细胞浸润,弥漫性纤维化及坏死,R-S细胞数量不等.多形性多为老年,诊断时已Ⅲ、Ⅳ期,预后极差第七页,共四十六页。第七页,共四十六页。结节型淋巴(línbā)细胞为主型霍奇金淋巴(línbā)瘤:示病...