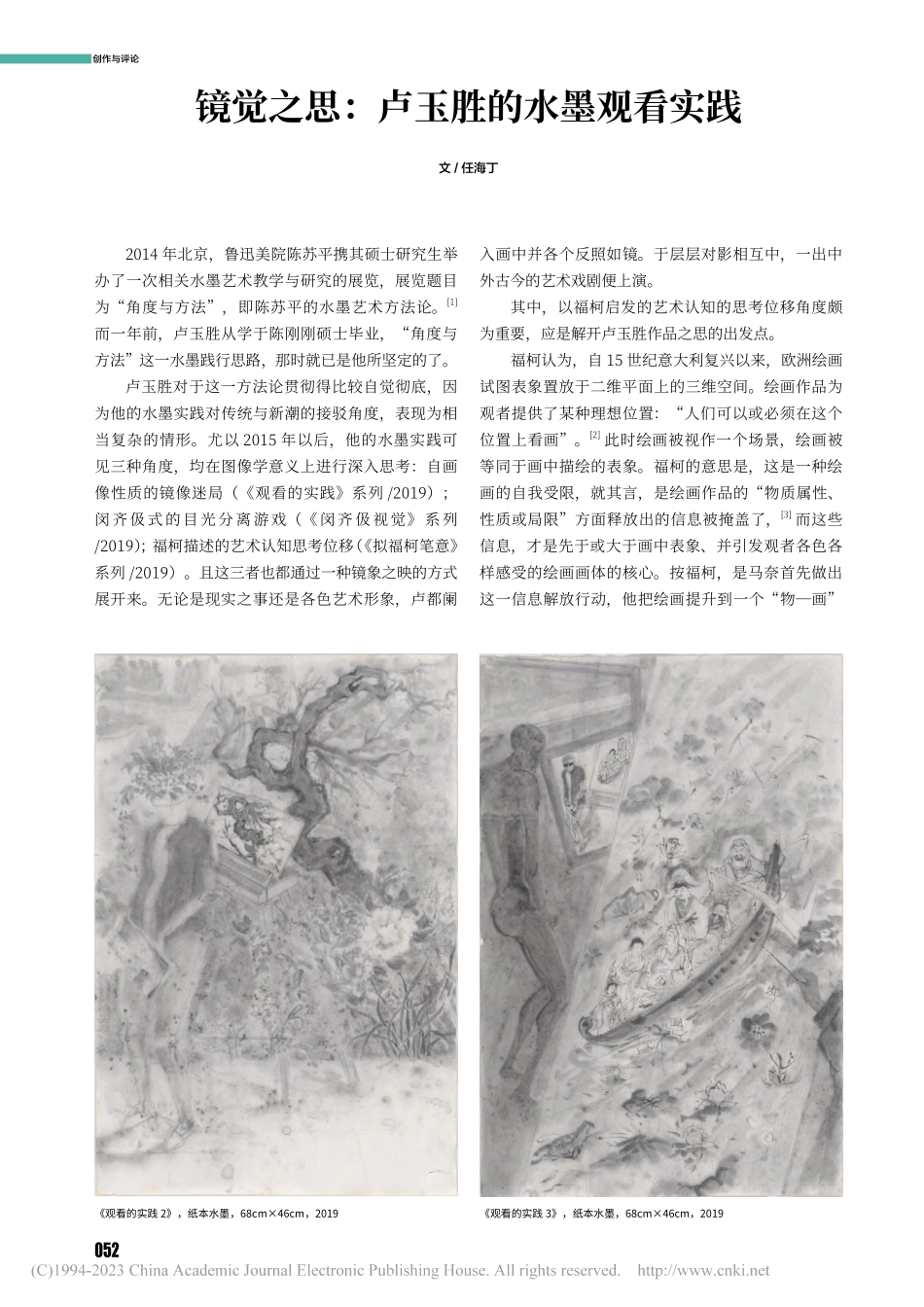

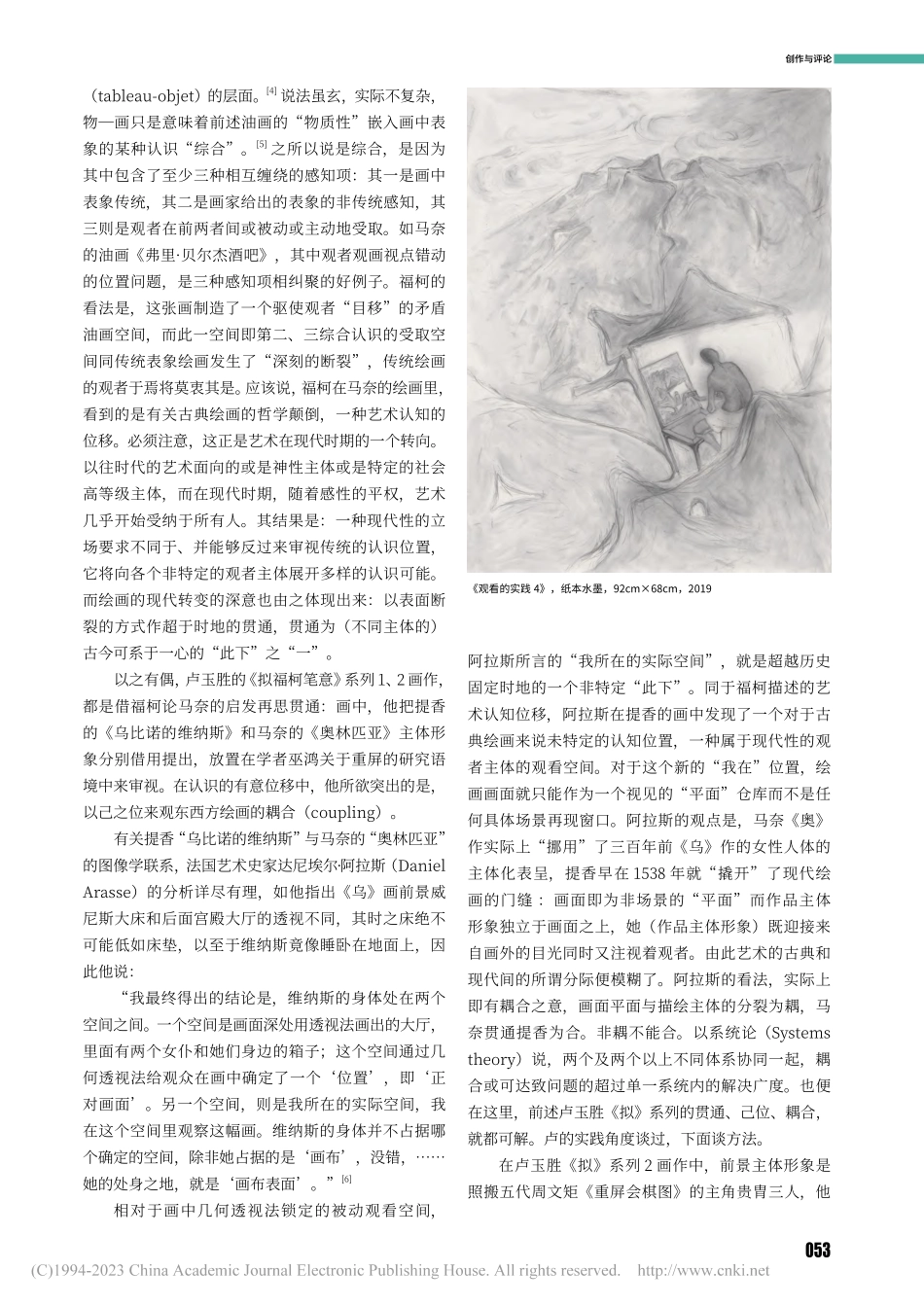

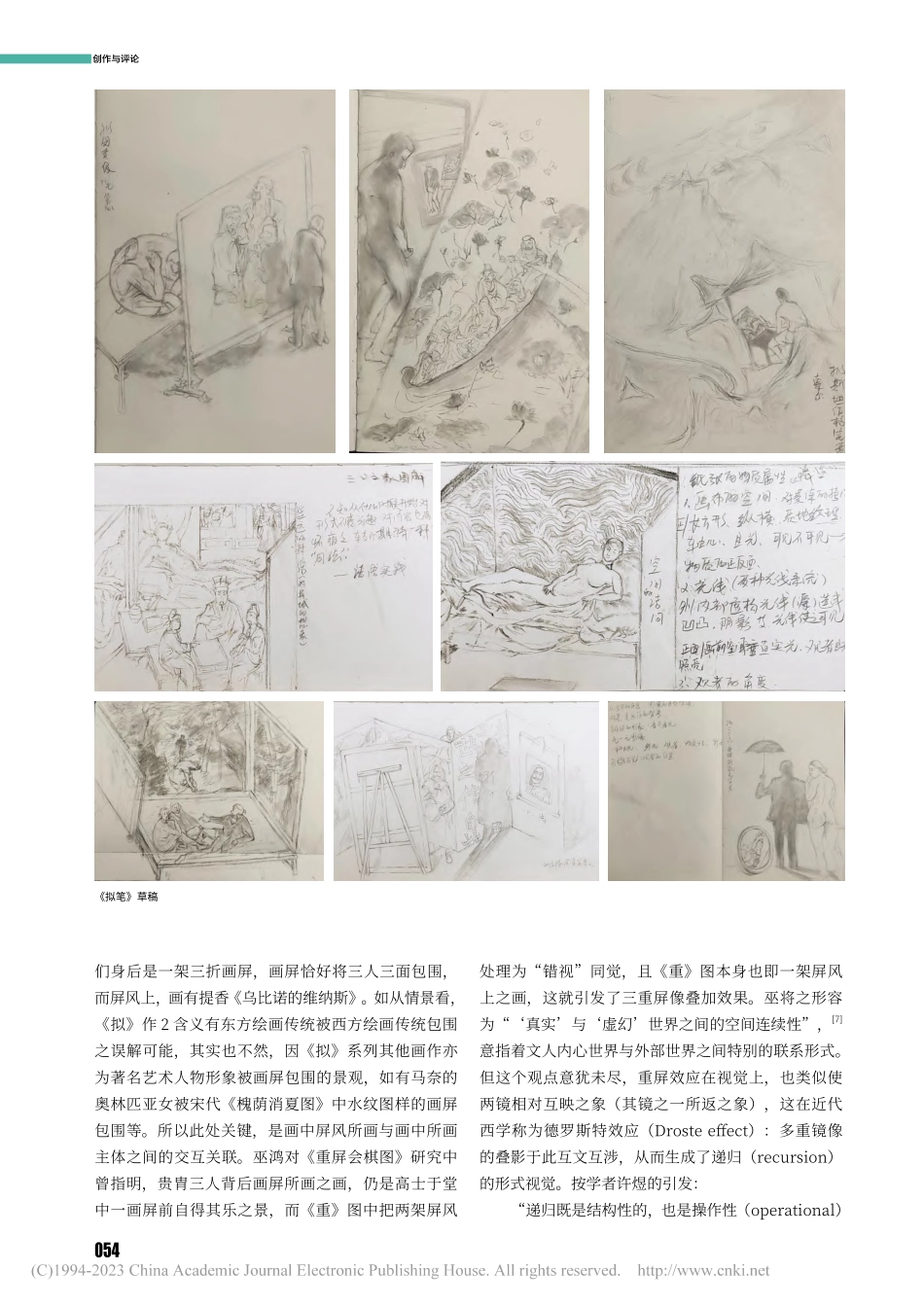

052创作与评论镜觉之思:卢玉胜的水墨观看实践文/任海丁2014年北京,鲁迅美院陈苏平携其硕士研究生举办了一次相关水墨艺术教学与研究的展览,展览题目为“角度与方法”,即陈苏平的水墨艺术方法论。[1]而一年前,卢玉胜从学于陈刚刚硕士毕业,“角度与方法”这一水墨践行思路,那时就已是他所坚定的了。卢玉胜对于这一方法论贯彻得比较自觉彻底,因为他的水墨实践对传统与新潮的接驳角度,表现为相当复杂的情形。尤以2015年以后,他的水墨实践可见三种角度,均在图像学意义上进行深入思考:自画像性质的镜像迷局(《观看的实践》系列/2019);闵齐伋式的目光分离游戏(《闵齐伋视觉》系列/2019);福柯描述的艺术认知思考位移(《拟福柯笔意》系列/2019)。且这三者也都通过一种镜象之映的方式展开来。无论是现实之事还是各色艺术形象,卢都阑入画中并各个反照如镜。于层层对影相互中,一出中外古今的艺术戏剧便上演。其中,以福柯启发的艺术认知的思考位移角度颇为重要,应是解开卢玉胜作品之思的出发点。福柯认为,自15世纪意大利复兴以来,欧洲绘画试图表象置放于二维平面上的三维空间。绘画作品为观者提供了某种理想位置:“人们可以或必须在这个位置上看画”。[2]此时绘画被视作一个场景,绘画被等同于画中描绘的表象。福柯的意思是,这是一种绘画的自我受限,就其言,是绘画作品的“物质属性、性质或局限”方面释放出的信息被掩盖了,[3]而这些信息,才是先于或大于画中表象、并引发观者各色各样感受的绘画画体的核心。按福柯,是马奈首先做出这一信息解放行动,他把绘画提升到一个“物—画”《观看的实践2》,纸本水墨,68cm×46cm,2019《观看的实践3》,纸本水墨,68cm×46cm,2019053创作与评论(tableau-objet)的层面。[4]说法虽玄,实际不复杂,物—画只是意味着前述油画的“物质性”嵌入画中表象的某种认识“综合”。[5]之所以说是综合,是因为其中包含了至少三种相互缠绕的感知项:其一是画中表象传统,其二是画家给出的表象的非传统感知,其三则是观者在前两者间或被动或主动地受取。如马奈的油画《弗里·贝尔杰酒吧》,其中观者观画视点错动的位置问题,是三种感知项相纠聚的好例子。福柯的看法是,这张画制造了一个驱使观者“目移”的矛盾油画空间,而此一空间即第二、三综合认识的受取空间同传统表象绘画发生了“深刻的断裂”,传统绘画的观者于焉将莫衷其是。应该说,福柯在马奈的绘画里,看到的是有关古典绘画的哲学颠倒,一...