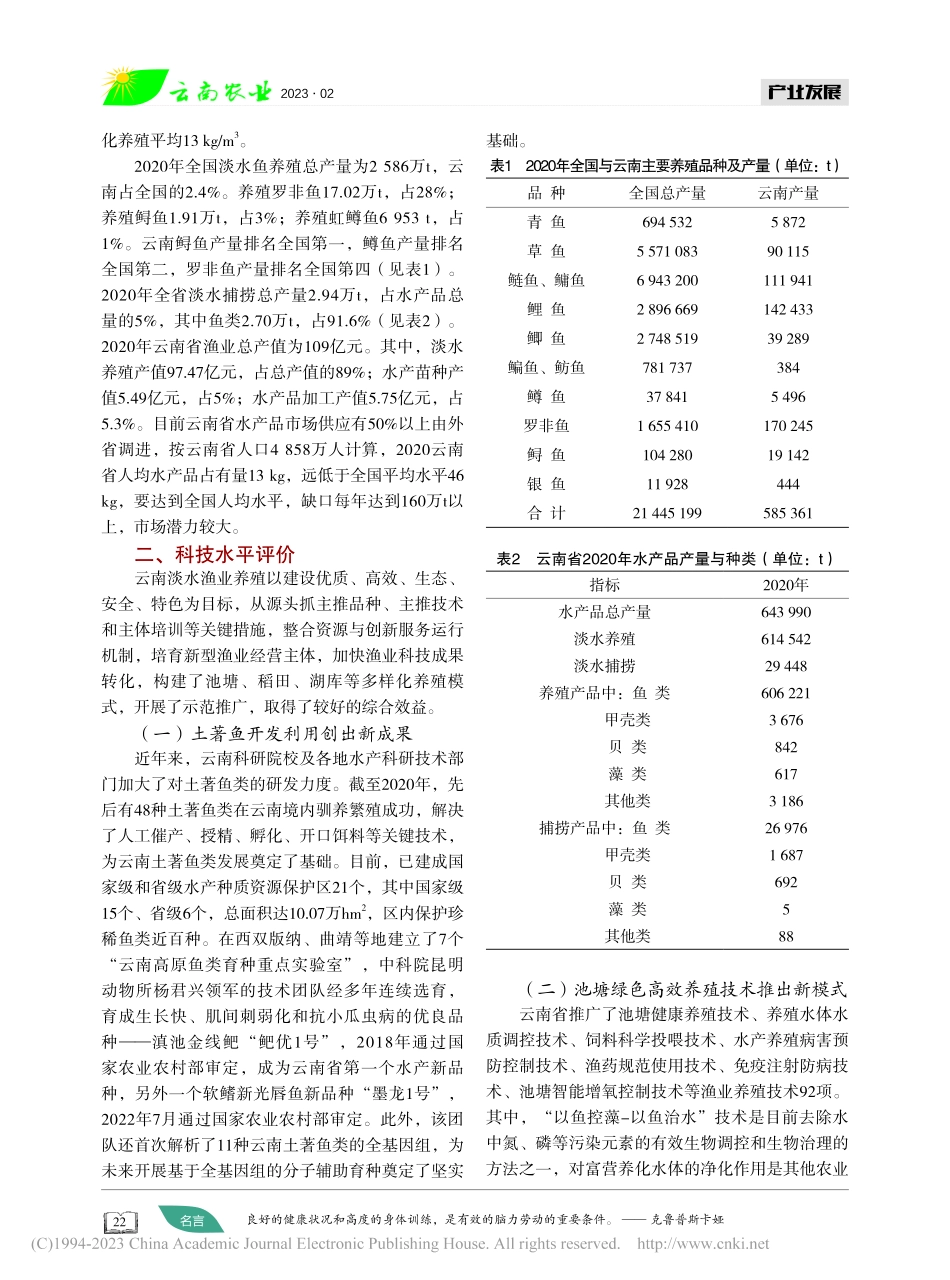

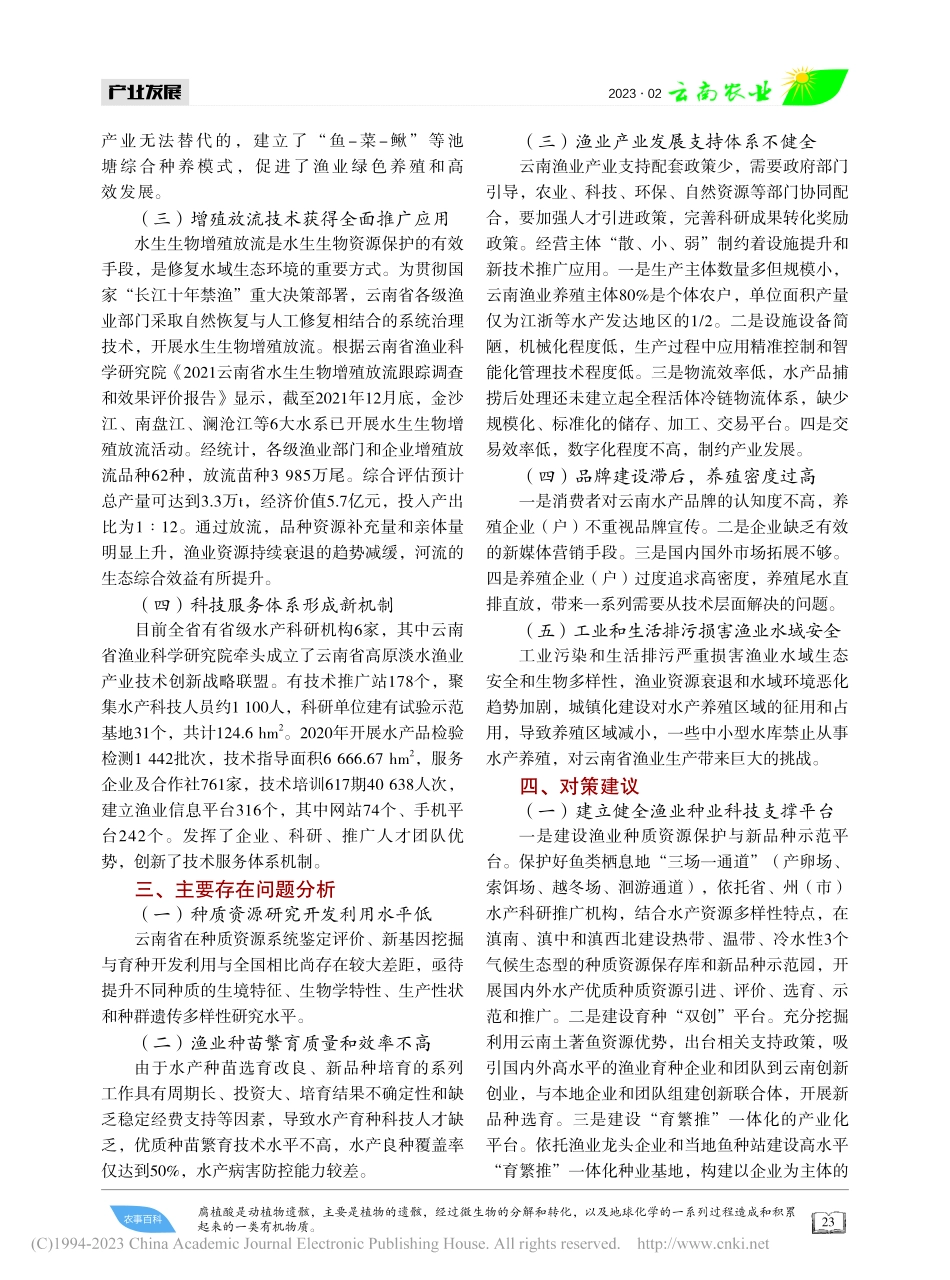

212023·02产业发展农事百科合欢可做行道树、庭荫树用或配置山坡丘陵,木材可做家具,嫩叶可食,树根固沙、保土、改土;树皮、树叶供药用。科学养殖提升高原淡水渔业产业发展水平和效益*全伟,芮丹萍,严娟,黄丕铂**,刘登英(云南省农村科技服务中心,云南昆明650021)云南具有发展渔业的丰富物种资源、气候条件、水域空间、工作基础和技术经验,文章通过对全省渔业产业的现状分析,找出制约瓶颈,对渔业发展提出建议和对策,构建企业、基地、科研、人才、生产、加工、市场等要素融合的创新链,促进全省渔业高质量发展。高原淡水渔业是云南省特色优势产业,是全省农业产业发展的重要组成部分。为了抢抓国家战略发展机遇,充分利用云南高原水域优势资源,开展种质资源创新利用,科学发展绿色水产养殖,提升高原淡水渔业产业发展的水平和效益,对推动渔业产业高质量发展具有重要意义。一、现状分析云南渔业生产历史悠久,主要生产方式为湖泊和河流捕捞,新中国成立前,云南渔业水产品产量为1362t;建国后,云南渔业生产方式由传统养殖型逐渐向现代渔业型转变;改革开放以来,云南渔业进入了快速发展期,1986年后养殖产量大于捕捞产量,2020年云南水产品产量为64.4万t,养殖产量61.45万t[1],占水产品总量的95.42%,是捕捞产量的20倍,全省渔业产业结构已发生重大改变(见图1)。图11983—2020年云南渔业产量云南有6大水系和9大高原湖泊,水域面积广阔,江河水系发达,集水面积在50km2以上的河流有2095条,分别属于6大水系,从东至西依次为:南盘江(珠江)水系、元江(红河)水系、金沙江水系、澜沧江水系、怒江水系和伊洛瓦底江水系。省内湖泊分布众多,面积大于1km2的湖泊共有37个,蓄水总量常年达302亿m3。据相关统计,云南记录的淡水鱼类有13目43科629种,占我国淡水鱼类种数的40%,居全国第一位,其中云南土著鱼类有594种[2],因此云南有着“淡水鱼类物种基因库”的美誉。据《2021年中国渔业统计年鉴》[1],2020年云南省淡水养殖面积为18.65万hm2,其中池塘3.41万hm2,占总面积的18%;水库6.95万hm2,占总面积的37%;稻田8.04万hm2,占总面积的43%;湖泊920hm2;河沟426hm2;围栏53.33hm2;工厂化养殖144万m3,池塘、水库、稻田养殖面积占全省养殖面积的98%。2020年全省淡水鱼养殖总产量61.45万t,其中池塘养殖产量35.32万t,占总产量的57%;水库养殖产量11.64万t,占总产量的30%;稻田养殖产量5.39万t,占9%;工厂化养殖产量1.77万t,占3%;...