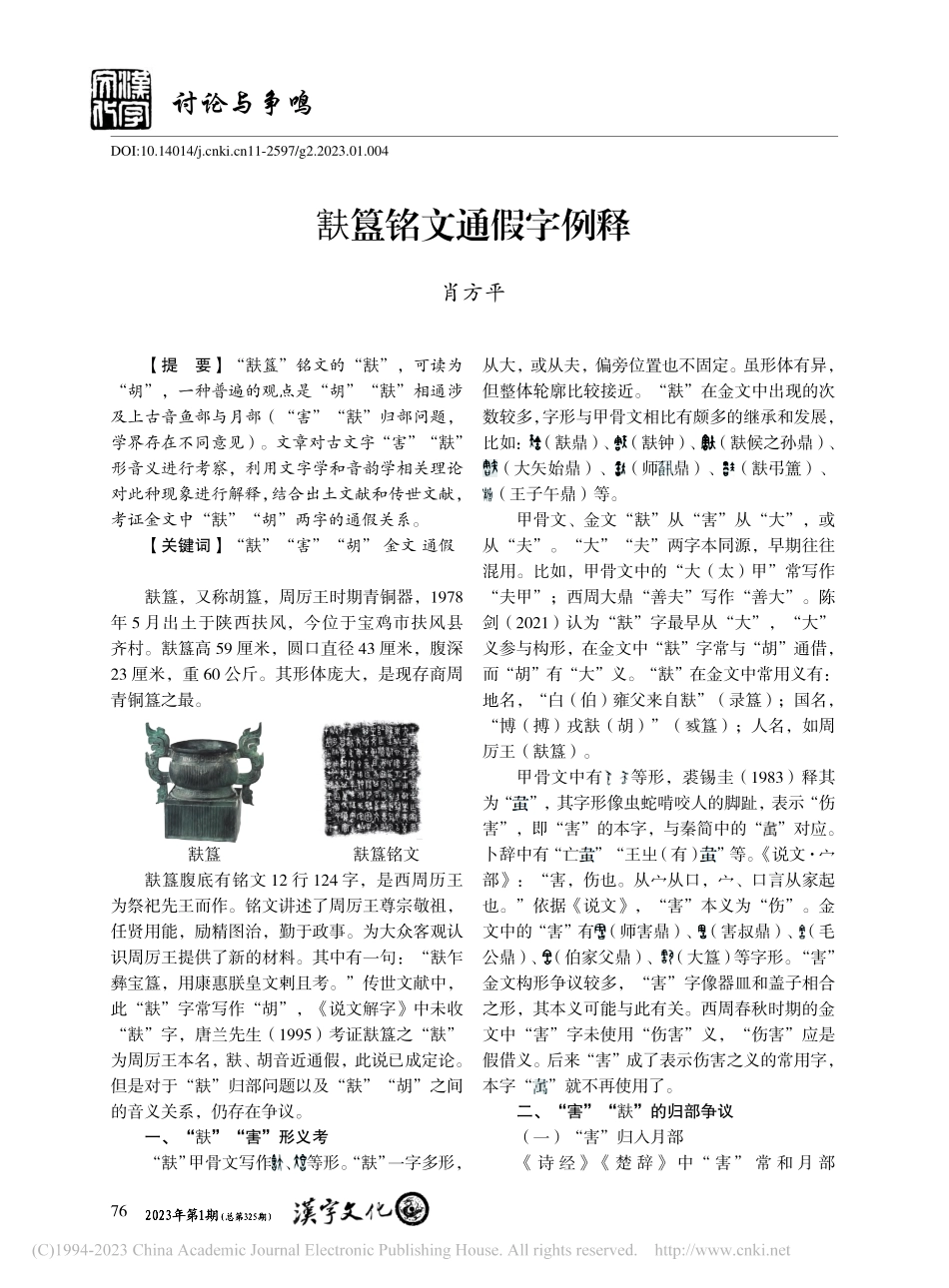

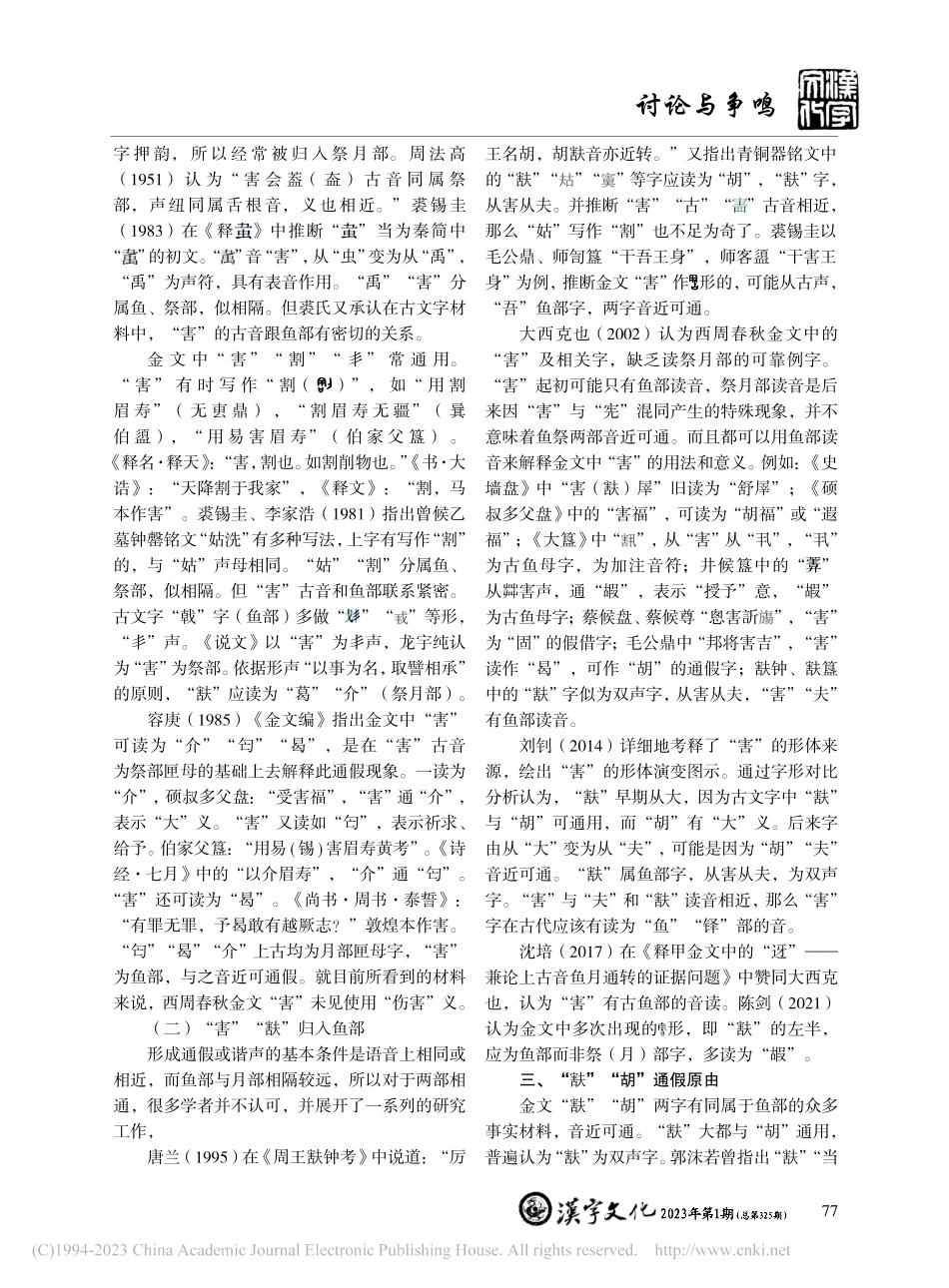

讨论与争鸣762023年第1期(总第325期)㝬簋铭文通假字例释肖方平【提要】“㝬簋”铭文的“㝬”,可读为“胡”,一种普遍的观点是“胡”“㝬”相通涉及上古音鱼部与月部(“害”“㝬”归部问题,学界存在不同意见)。文章对古文字“害”“㝬”形音义进行考察,利用文字学和音韵学相关理论对此种现象进行解释,结合出土文献和传世文献,考证金文中“㝬”“胡”两字的通假关系。【关键词】“㝬”“害”“胡”金文通假㝬簋,又称胡簋,周厉王时期青铜器,1978年5月出土于陕西扶风,今位于宝鸡市扶风县齐村。㝬簋高59厘米,圆口直径43厘米,腹深23厘米,重60公斤。其形体庞大,是现存商周青铜簋之最。㝬簋㝬簋铭文㝬簋腹底有铭文12行124字,是西周历王为祭祀先王而作。铭文讲述了周厉王尊宗敬祖,任贤用能,励精图治,勤于政事。为大众客观认识周厉王提供了新的材料。其中有一句:“㝬乍彝宝簋,用康惠朕皇文剌且考。”传世文献中,此“㝬”字常写作“胡”,《说文解字》中未收“㝬”字,唐兰先生(1995)考证㝬簋之“㝬”为周厉王本名,㝬、胡音近通假,此说已成定论。但是对于“㝬”归部问题以及“㝬”“胡”之间的音义关系,仍存在争议。一、“㝬”“害”形义考“㝬”甲骨文写作、等形。“㝬”一字多形,从大,或从夫,偏旁位置也不固定。虽形体有异,但整体轮廓比较接近。“㝬”在金文中出现的次数较多,字形与甲骨文相比有颇多的继承和发展,比如:(㝬鼎)、(㝬钟)、(㝬候之孙鼎)、(大矢始鼎)、(师鼎)、(㝬弔簠)、(王子午鼎)等。甲骨文、金文“㝬”从“害”从“大”,或从“夫”。“大”“夫”两字本同源,早期往往混用。比如,甲骨文中的“大(太)甲”常写作“夫甲”;西周大鼎“善夫”写作“善大”。陈剑(2021)认为“㝬”字最早从“大”,“大”义参与构形,在金文中“㝬”字常与“胡”通借,而“胡”有“大”义。“㝬”在金文中常用义有:地名,“白(伯)雍父来自㝬”(录簋);国名,“博(搏)戎㝬(胡)”(簋);人名,如周厉王(㝬簋)。甲骨文中有等形,裘锡圭(1983)释其为“”,其字形像虫蛇啃咬人的脚趾,表示“伤害”,即“害”的本字,与秦简中的“”对应。卜辞中有“亡”“王㞢(有)”等。《说文·宀部》:“害,伤也。从宀从口,宀、口言从家起也。”依据《说文》,“害”本义为“伤”。金文中的“害”有(师害鼎)、(害叔鼎)、(毛公鼎)、(伯家父鼎)、(大簋)等字形。“害”金文构形争议较多,“害”字...