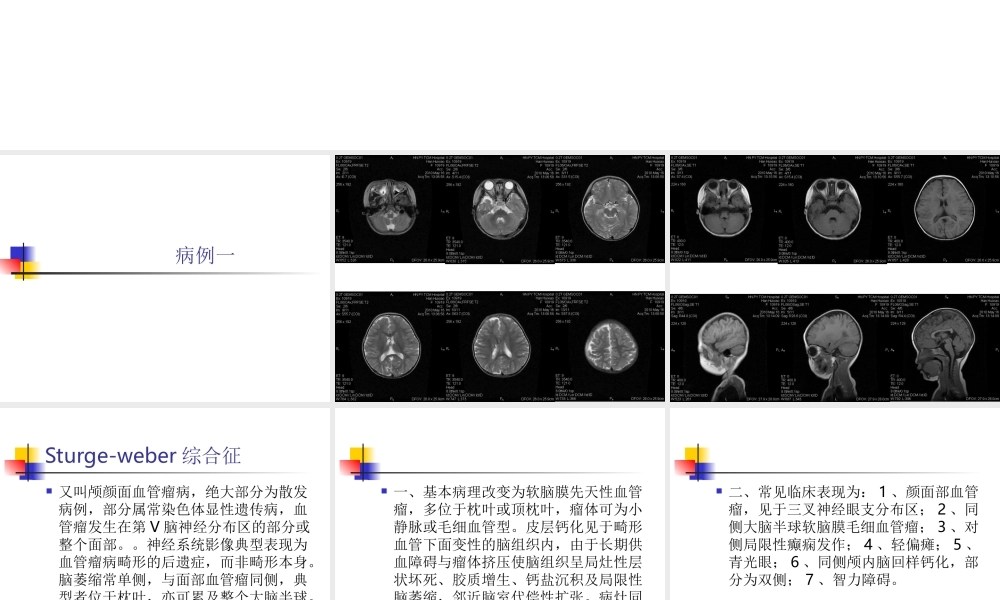

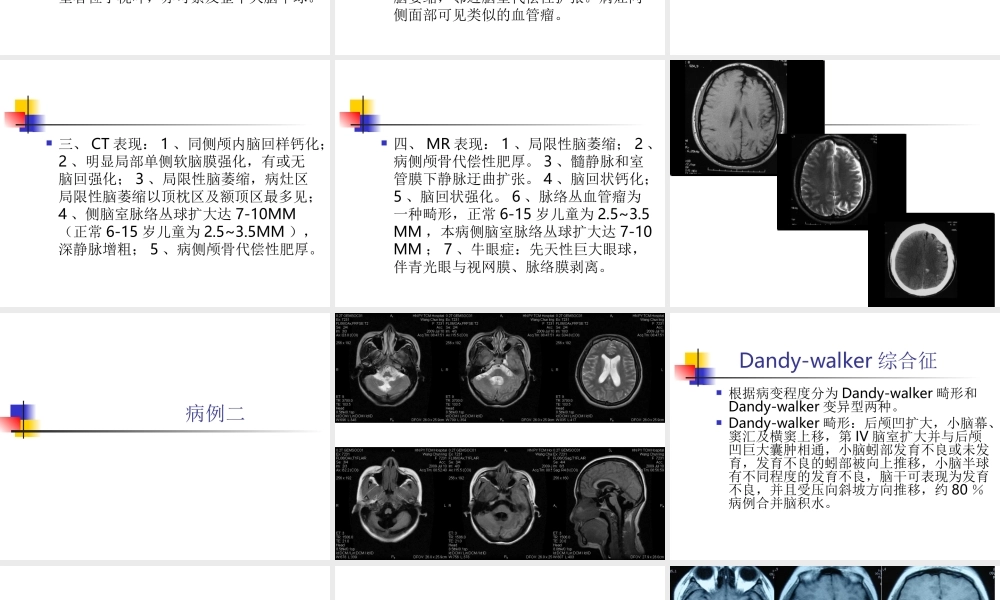

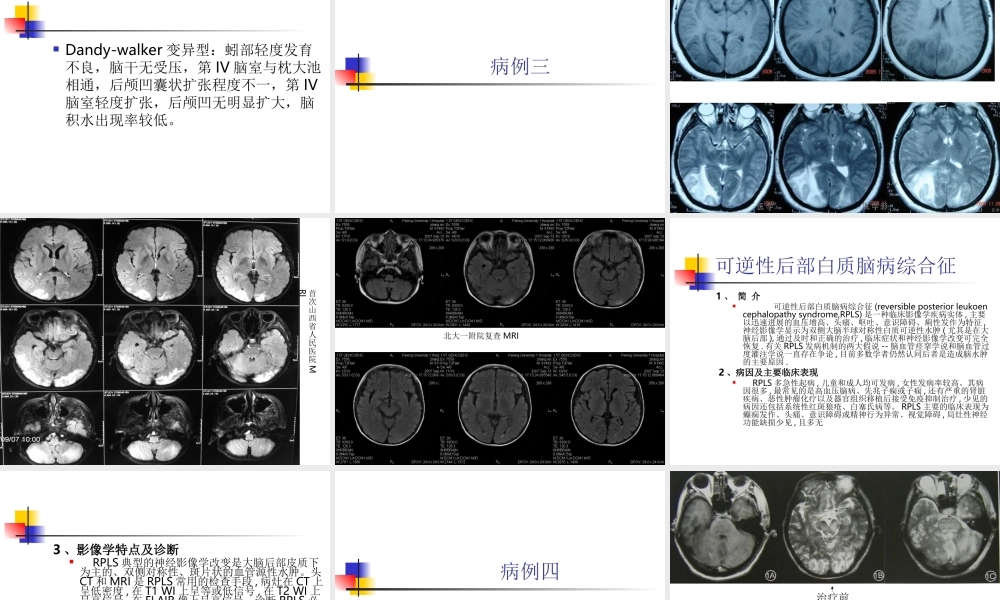

MRI颅脑病例复习病例一Sturge-weber综合征又叫颅颜面血管瘤病,绝大部分为散发病例,部分属常染色体显性遗传病,血管瘤发生在第V脑神经分布区的部分或整个面部。。神经系统影像典型表现为血管瘤病畸形的后遗症,而非畸形本身。脑萎缩常单侧,与面部血管瘤同侧,典型者位于枕叶,亦可累及整个大脑半球。一、基本病理改变为软脑膜先天性血管瘤,多位于枕叶或顶枕叶,瘤体可为小静脉或毛细血管型。皮层钙化见于畸形血管下面变性的脑组织内,由于长期供血障碍与瘤体挤压使脑组织呈局灶性层状坏死、胶质增生、钙盐沉积及局限性脑萎缩,邻近脑室代偿性扩张。病灶同侧面部可见类似的血管瘤。二、常见临床表现为:1、颜面部血管瘤,见于三叉神经眼支分布区;2、同侧大脑半球软脑膜毛细血管瘤;3、对侧局限性癫痫发作;4、轻偏瘫;5、青光眼;6、同侧颅内脑回样钙化,部分为双侧;7、智力障碍。三、CT表现:1、同侧颅内脑回样钙化;2、明显局部单侧软脑膜强化,有或无脑回强化;3、局限性脑萎缩,病灶区局限性脑萎缩以顶枕区及额顶区最多见;4、侧脑室脉络丛球扩大达7-10MM(正常6-15岁儿童为2.5~3.5MM),深静脉增粗;5、病侧颅骨代偿性肥厚。四、MR表现:1、局限性脑萎缩;2、病侧颅骨代偿性肥厚。3、髓静脉和室管膜下静脉迂曲扩张。4、脑回状钙化;5、脑回状强化。6、脉络丛血管瘤为一种畸形,正常6-15岁儿童为2.5~3.5MM,本病侧脑室脉络丛球扩大达7-10MM;7、牛眼症:先天性巨大眼球,伴青光眼与视网膜、脉络膜剥离。病例二Dandy-walker综合征根据病变程度分为Dandy-walker畸形和Dandy-walker变异型两种。Dandy-walker畸形:后颅凹扩大,小脑幕、窦汇及横窦上移,第IV脑室扩大并与后颅凹巨大囊肿相通,小脑蚓部发育不良或未发育,发育不良的蚓部被向上推移,小脑半球有不同程度的发育不良,脑干可表现为发育不良,并且受压向斜坡方向推移,约80%病例合并脑积水。Dandy-walker变异型:蚓部轻度发育不良,脑干无受压,第IV脑室与枕大池相通,后颅凹囊状扩张程度不一,第IV脑室轻度扩张,后颅凹无明显扩大,脑积水出现率较低。病例三首次山西省人民医院MRI北大一附院复查MRI可逆性后部白质脑病综合征1、简介可逆性后部白质脑病综合征(reversibleposteriorleukoencephalopathysyndrome,RPLS)是一种临床影像学疾病实体,主要以迅速进展的血压增高、头痛、呕吐、意识障碍、痢性发作为特征,神经影像学显示为双侧大脑半球对称性白质可逆性水肿...