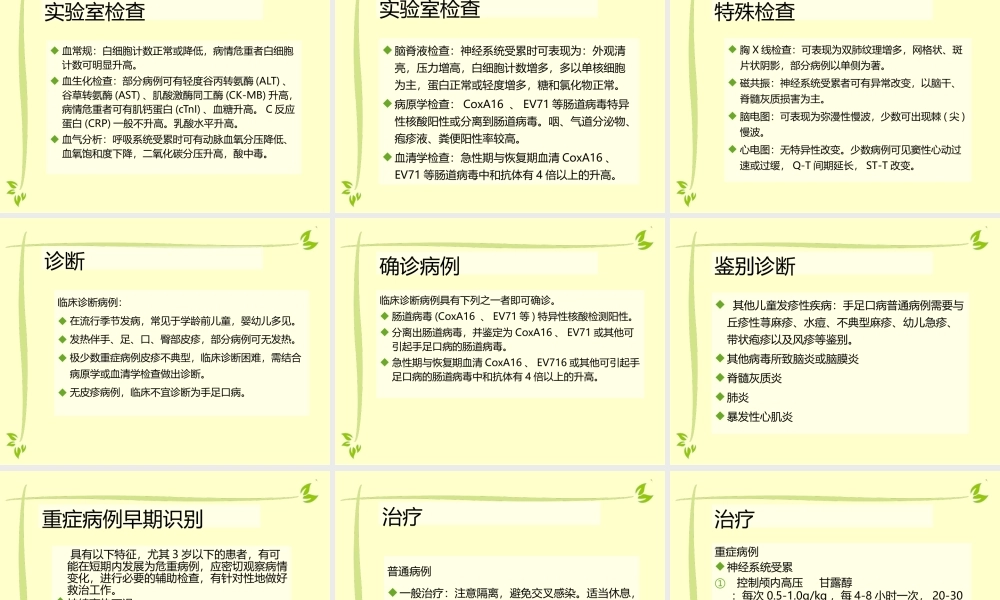

手足口病防治12345手足口病概述病原学特征流行病学特征临床表现及诊断要点治疗与预防手足口病概述手足口病是一种常见病、多发病,为我国法定报告管理的丙类传染病,多由科萨奇A组16型(CoxA16)和肠道病毒71型(EV71)引起。全年均有发病,5~7月高发。对手足口病患者和疑似患者在诊断后,应在24小时内进行网络直报。手足口病概述主要症状表现为手、足、口腔等部位的斑丘疹、疱疹。少数病例可出现脑膜炎、脑炎、脑脊髓炎、肺水肿、循环障碍等,多由EV71感染引起,致死原因主要为脑干脑炎及神经源性肺水肿。病原学特征引起手足口病的主要为小RNA病毒科、肠道病毒属的柯萨奇病毒(Coxasckievirus)A组16、4、5、7、9、10型,B组2、5、13型;埃可病毒(ECHOviruses)和肠道病毒71型(EV71),其中以EV71及CoxAl6型最为常见。1957年新西兰首次报道该病1958年分离出柯萨奇病毒,主要为CoxA16型1959年将该病命名为“手足口病”1969年EV71在美国被首次确认EV71感染与CoxA16感染交替出现,为手足口病的主要病原体我国于1981年上海首次报道本病1983年天津发生CoxA16引起的手足口病暴发1995年武汉病毒研究所从手足口病人中分离出EV71病原学特征肠道病毒适合在湿、热的环境下生存与传播;对乙醚、去氯胆酸盐等不敏感,75%酒精和5%来苏亦不能将其灭活,对紫外线及干燥敏感。各种氧化剂(高锰酸钾、漂白粉等)、甲醛、碘酒都能灭活病毒。病毒在50℃可被迅速灭活,但1mol浓度二价阳离子环境可提高病毒对热灭活的抵抗力,病毒在4℃可存活1年,在-20℃可长期保存,在外环境中病毒可长期存活。流行病学特征传染源:患者和隐性感染者传播途径消化道:经粪-口途径传播呼吸道:通过飞沫传播密切接触:通过接触患儿皮肤、粘膜疱疹液传播易感人群:学龄前儿童,特别是3岁以下婴幼儿潜伏期:手足口病潜伏期为2~10天,平均3~5天临床表现普通病例:急性起病,发热,口腔粘膜出现散在疱疹,手、足和臀部出现斑丘疹、疱疹。可伴有咳嗽、流涕、食欲不振等症状。部分病例仅表现为皮疹或疱疹性咽峡炎。多在一周内痊愈,大多预后良好。部分病例皮疹表现不典型,如:单一部位或仅表现为斑丘疹。临床表现重症病例表现少数病例(尤其是小于3岁者)病情进展迅速,在发病1~5天左右出现脑膜炎、脑炎(以脑干脑炎最为凶险)、脑脊髓炎、肺水肿、循环障碍等,极少数病例病情危重,可致死亡,多有EV71感染引起,致死原因主要为脑干脑炎及神经源性肺水肿,存活病例可留有后遗症...