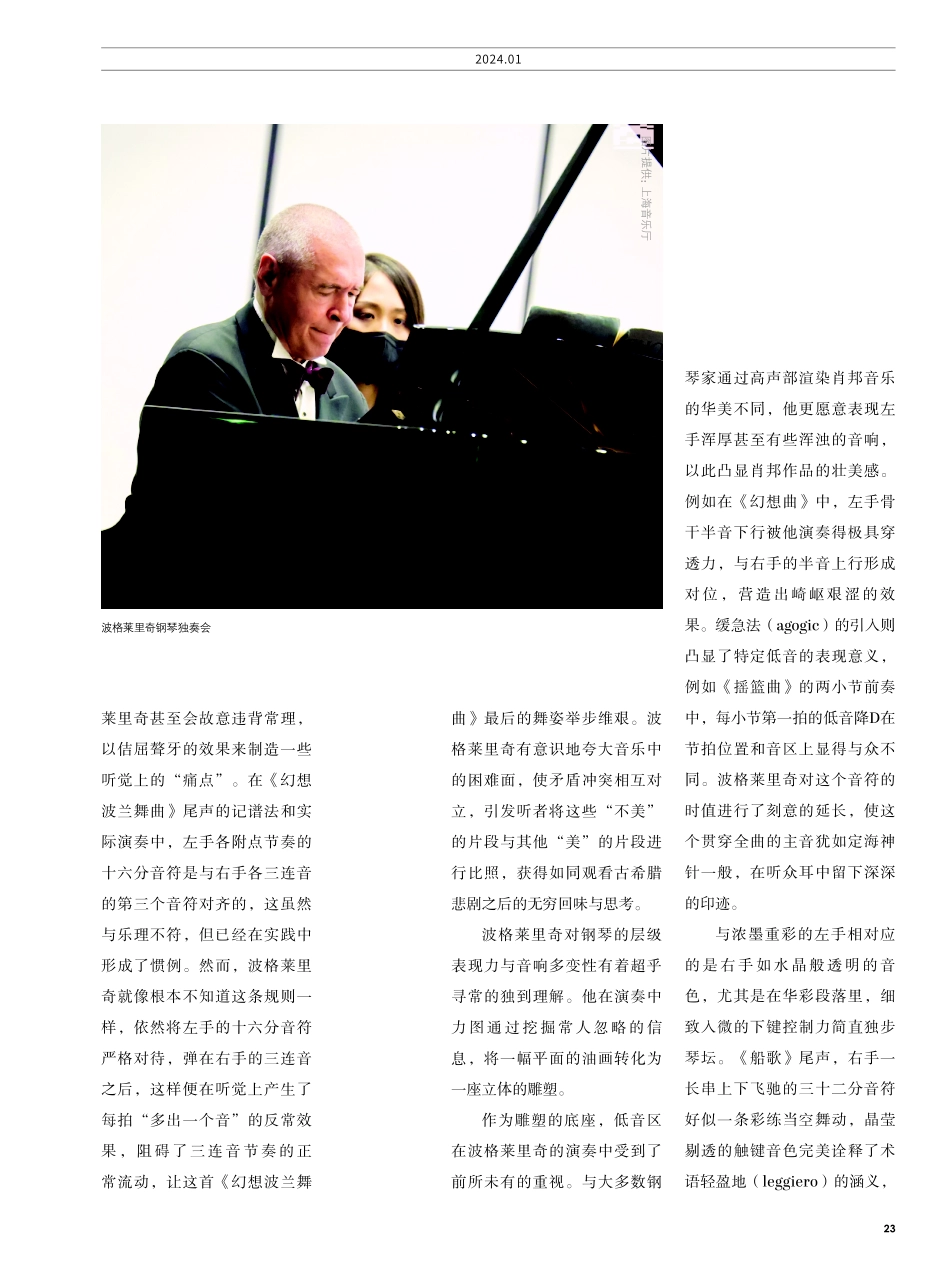

22MUSICLOVER一星如月看多时波格莱里奇音乐会二题TwoAfterthoughtsofPogorelich’sPianoRecital放眼当今古典乐坛,不知还有多少钢琴家能像波格莱里奇那样,每到一处举办独奏音乐会都能引发热议话题,甚至掀起轩然大波。受众被泾渭分明地划分为两大阵营:拥护者坚定地捍卫其所作所为,将他的每一处个性化处理都奉为天才之举;反对者则指责他越过了界线,终究要把作曲家与作品瓦解于无形。人们甚至热衷于给他贴上“个性张扬”“离经叛道”“剑走偏锋”等标签,或将其神化,或将其妖魔化。绝大部分中国听众——无论是专业音乐工作者,还是普通音乐爱好者,对波格莱里奇的印象主要停留在其2016年的中国巡演,加上其后发行的几张唱片,以及媒体上各种图文的极致刻画著称,他善于从力度、速度、音色等方面挖掘钢琴这件乐器的全部潜力,让大家熟悉的作品焕发新的光彩。在全场唯一的大型套曲——肖邦的《第三钢琴奏鸣曲》中,钢琴家突出了第一乐章主部主题的雄健与副部主题的绵延,以较快的速度使第二乐章首尾的A段听起来气贯长虹,又以极慢的速度“唱出”犹如夜曲般的第三乐章,第四乐章则改用咄咄逼人的冷峻口吻。如此一来,整部作品的各个部分势必被放大、撑开。他几乎没有顾及“奏鸣曲”作为一个整体的统合力,转而强调各个乐思的差异性,使音乐作品产生横向发展的历时性美感。为了表现肖邦晚期作品中不优美、不流畅的风格,波格文字_陆平CONCERTREVIEW演出现场报道形成的杂糅样态。事实上,想要剥离掉各种炮制的“场外因素”,还原一个当下的、真实的波格莱里奇,非现场直接聆听他的演奏不可。于是,带着好奇、期待,多少还有一丝怀疑,我在2023年6月24日走进上海音乐厅,试图对波格莱里奇如今的艺术趣味、个性风格、演奏状态一窥究竟。有个性的表演风格在解决了技巧性、完成度等基础问题后,“个性”往往被表演者珍视为艺术表达中的灵魂,精心培育、锻造、守护。波格莱里奇表演中的个性风格是由林林总总的一系列向度综合而成的,需要从不同视角来逐一观察。波格莱里奇以对音乐形象232024.01琴家通过高声部渲染肖邦音乐的华美不同,他更愿意表现左手浑厚甚至有些浑浊的音响,以此凸显肖邦作品的壮美感。例如在《幻想曲》中,左手骨干半音下行被他演奏得极具穿透力,与右手的半音上行形成对位,营造出崎岖艰涩的效果。缓急法(agogic)的引入则凸显了特定低音的表现意义,例如《摇篮曲》的两小节前奏中,每小节第一拍的低音降D在节拍位置和音区上显得与...