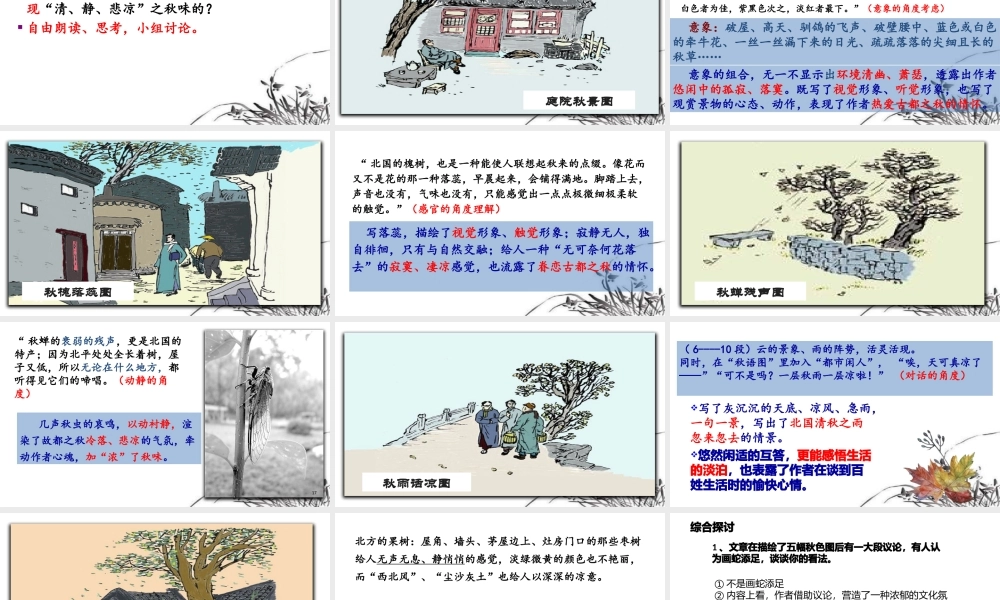

中国文人的悲秋情结•一片落叶就是一个季节•一点秋意就是一番心境•一番心境就是一篇散文萌芽的春、绿荫的夏、凋零的秋、枯寂的冬在人类科学的进化中也逐渐迷失了。我们知道秋天的来临,竟不再是从满地的落叶,而是市场上的蟹黄,是电视、报纸上暖气与毛毡的广告,使我在秋天临窗北望的时候,有着一种伤感的心情。——《秋声一片》林清玄新课导入第七单元14.故都的秋郁达夫统编版高中语文必修上册一、理解本文的脉络结构。二、理解本文是怎样紧扣“清”“静”“悲凉”来写故都的秋的。(难点)三、感受本文情景交融的表现手法。(重点)学习目标郁达夫(1895-1945)原名郁文,浙江富阳人。三岁丧父,1913年赴日留学,1921年参与发起成立创造社。1922年毕业于东京帝国大学。回国后编《创造》季刊、《创造周报》等刊物。1923年起先后在北京大学、武昌师范大学等校任教。1930年参加中国左翼作家联盟。1945年日本投降后被日军宪兵杀害。1952年,被中央人民政府追认为“为民族解放殉难的烈士”。作者简介郁达夫代表作短篇小说:《沉沦》《春风沉醉的晚上》《迟桂花》中篇小说:《迷羊》《她是一个弱女子》《出奔》散文:《故都的秋》《北平的四季》郁达夫的散文带有鲜明的自叙性质,充满了热情、浓郁、清新的情韵,毫不遮掩地表现了一个富有才情的知识分子在动乱社会里的苦闷心境,展现出一幅幅感伤、忧郁而又秀丽、隽永的情景交融的画面。5从1921年到1933年4月,郁达夫用相当大的精力参加左翼文艺活动和进行创作。由于国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫从1933年4月由上海迁居杭州,1936年2月离杭赴福州,在杭州居住了三年。在这段时间里,他思想苦闷,创作枯竭,过得是一种闲散安逸的生活,并花了许多时间到处游山玩水,在一定程度上也是为了排遣现实带给他的苦闷和离群索居的寂寞。在游山玩水过程中,写了许多游记,这是他在这段时期创作的主要收获,为我国现代游记的发展作出了贡献。1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的“秋”味,并写下了优美的散文——《故都的秋》。写作背景“故都”两字指明描写的地点,指“北平”,但是作者不说北平的秋天,说“故都”,含有深切的眷恋之意,也暗含着一种文化底蕴;“秋”是作者全文描写的内容,描写的核心;“故都”与“秋”结合在一起,暗含着自然景观与人文景观相融合的一种境界,题目明确而又深沉。题目释义•混混沌沌()潭柘寺()•槐树()扫帚()•落蕊()一椽...