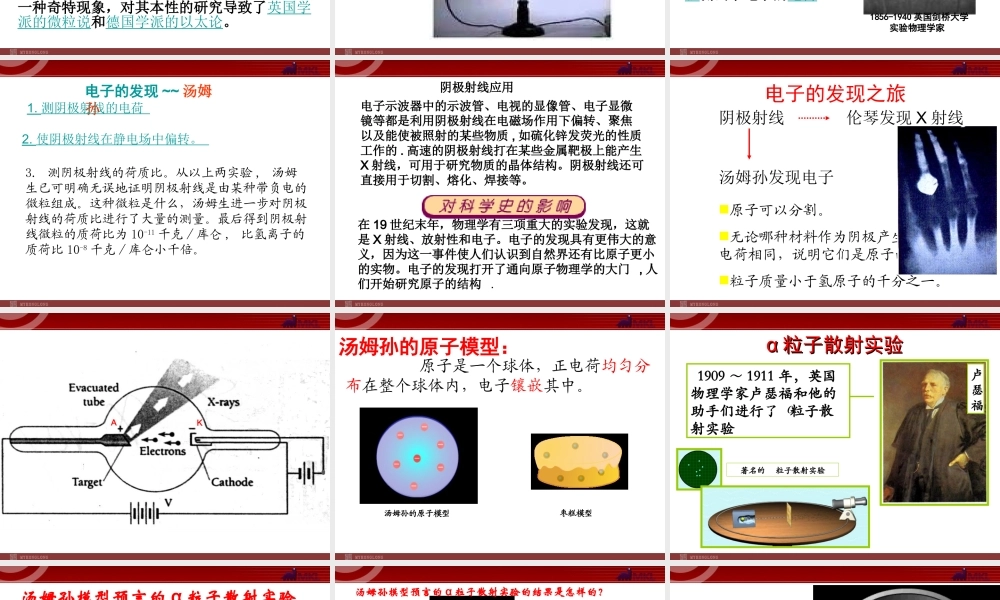

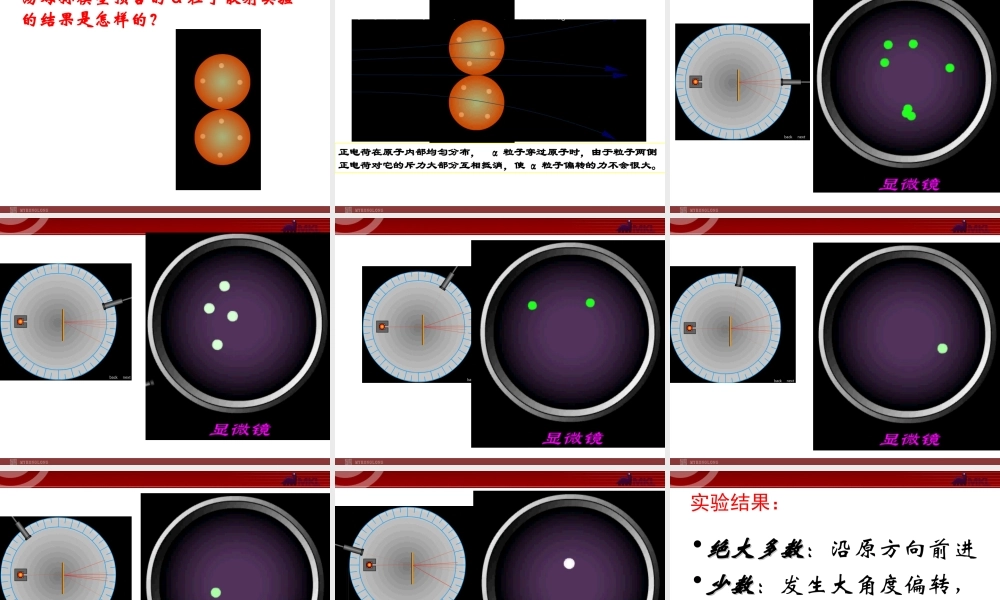

18.2《原子的核式结构模型》教学目标•1、知识与技能•(1)了解原子结构模型建立的历史过程及各种模型建立的依据;•(2)知道粒子散射实验的实验方法和实验现象,及原子核式结构模型的主要内容。•2、过程与方法•(1)通过对粒子散射实验结果的讨论与交流,培养学生对现象的分析中归纳中得出结论的逻辑推理能力;•(2)通过核式结构模型的建立,体会建立模型研究物理问题的方法,理解物理模型的演化及其在物理学发展过程中的作用;•(3)了解研究微观现象。•3、情感、态度与价值观•(1)通过对原子模型演变的历史的学习,感受科学家们细致、敏锐的科学态度和不畏权威、尊重事实、尊重科学的科学精神;•(2)通过对原子结构的认识的不断深入,使学生认识到人类对微观世界的认识是不断扩大和加深的,领悟和感受科学研究方法的正确使用对科学发展的重要意义。•教学重点:•(1)引导学生自主思考讨论在于对粒子散射实验的结果分析从而否定葡萄干布丁模型,得出原子的核式结构;•(2)在教学中渗透和让学生体会物理学研究方法,渗透三个物理学方法:模型方法,黑箱方法和微观粒子的碰撞方法。•教学难点:•引导学生小组自主思考讨论在于对粒子散射实验的结果分析从而否定葡萄干布丁模型,得出原子的核式结构•教学方法:•教师启发、引导,学生讨论、交流。•教学用具:•投影片,多媒体辅助教学设备。原子复杂结构的发现过程•1897年发现阴极射线是电子流都从物体中击出电子来•原子(中性)电子(一)正电荷?•设想?1、公元前五世纪•希腊哲学家提出物质是由不可分割的微粒(叫原子)组成。2、100多年前•化学反应中原子的种类和数目不变,化学上倍比定律的发现等证实了物质的原子性结构,认为原子是不可再分的、物质是由原子组成的。3、19世纪末20世纪初•X射线使气体电离•光电效应汤姆生原子模型19世纪是电磁学大发展的时期,到七、八十年代电气工业开始有了发展,发电机、变压器和高压输电线路逐步在生产中得到应用,然而,漏电和放电损耗非常严重,成了亟待解决的问题。同时,电气照明也吸引了许多科学家的注意。这些问题都涉及低压气体放电现象,于是,人们竞相研究与低压气体发电现象有关的问题。阴极射线是低压气体放电过程中出现的一种奇特现象,对其本性的研究导致了英国学派的微粒说和德国学派的以太论。电子的发现阴极射线是德国物理学家J.普吕克尔在1858年利用低压气体放电管研究气体放电时发现的.从低压气体放电管阴极发出的电子...