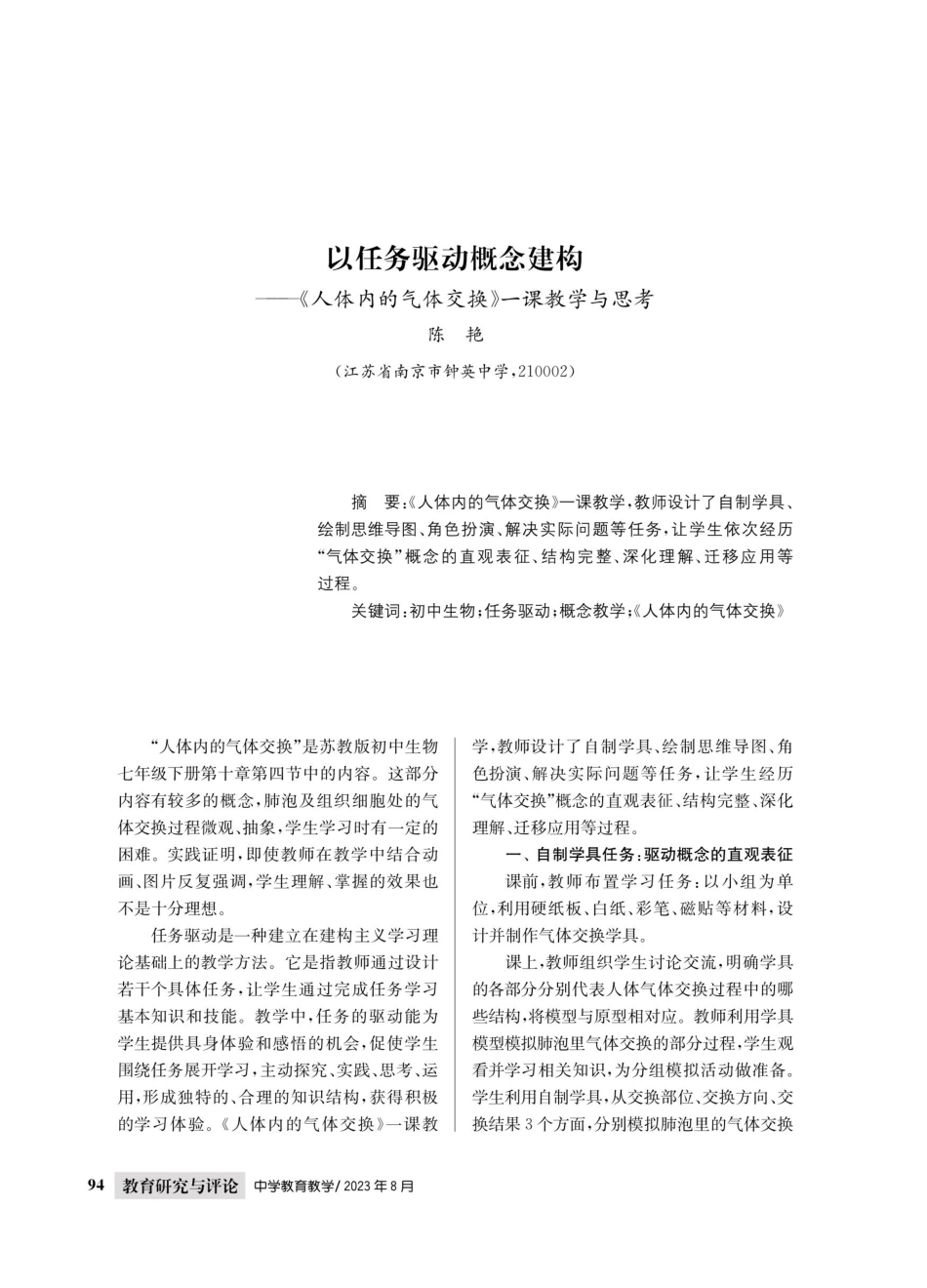

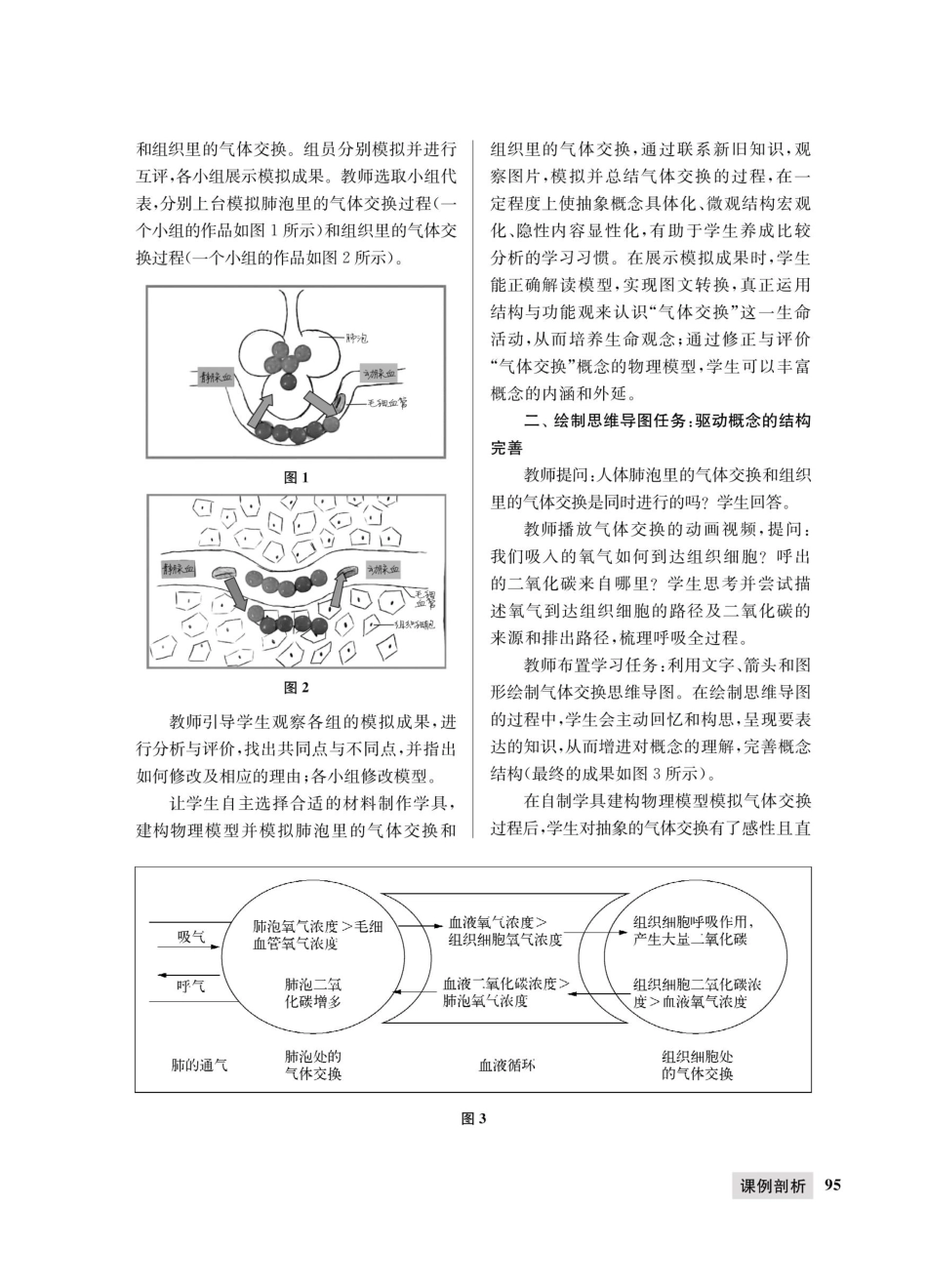

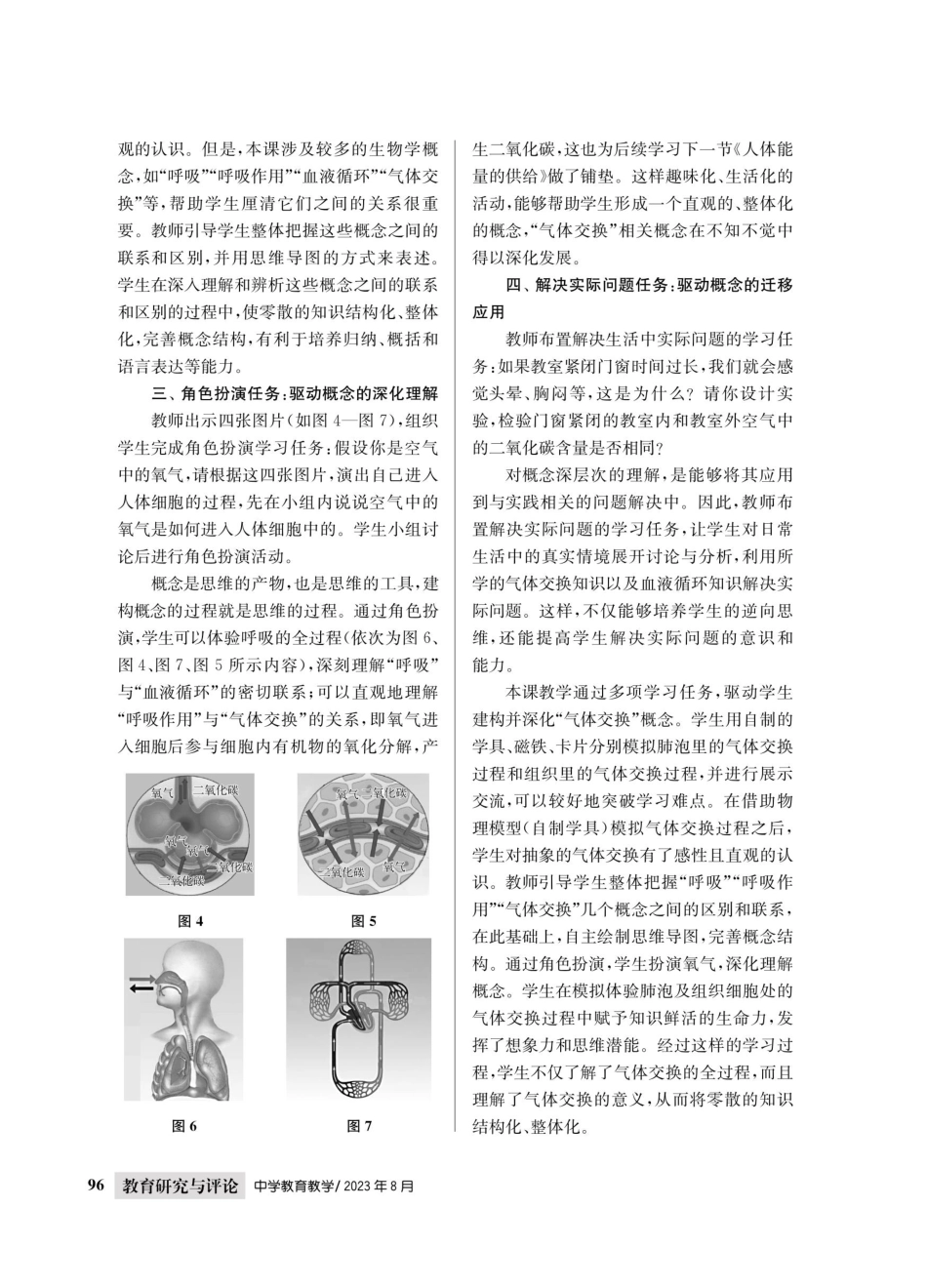

以任务驱动概念建构《人体内的气体交换》一课教学与思考陈艳(江苏省南京市钟英中学,210002)摘要:《人体内的气体交换》一课教学,教师设计了自制学具、绘制思维导图、角色扮演、解决实际问题等任务,让学生依次经历“气体交换”概念的直观表征、结构完整、深化理解、迁移应用等过程。关键词:初中生物;任务驱动;概念教学;《人体内的气体交换》“人体内的气体交换”是苏教版初中生物七年级下册第十章第四节中的内容。这部分内容有较多的概念,肺泡及组织细胞处的气体交换过程微观、抽象,学生学习时有一定的困难。实践证明,即使教师在教学中结合动画、图片反复强调,学生理解、掌握的效果也不是十分理想。任务驱动是一种建立在建构主义学习理论基础上的教学方法。它是指教师通过设计若干个具体任务,让学生通过完成任务学习基本知识和技能。教学中,任务的驱动能为学生提供具身体验和感悟的机会,促使学生围绕任务展开学习,主动探究、实践、思考、运用,形成独特的、合理的知识结构,获得积极的学习体验。《人体内的气体交换》一课教学,教师设计了自制学具、绘制思维导图、角色扮演、解决实际问题等任务,让学生经历“气体交换”概念的直观表征、结构完整、深化理解、迁移应用等过程。一、自制学具任务:驱动概念的直观表征课前,教师布置学习任务:以小组为单位,利用硬纸板、白纸、彩笔、磁贴等材料,设计并制作气体交换学具。课上,教师组织学生讨论交流,明确学具的各部分分别代表人体气体交换过程中的哪些结构,将模型与原型相对应。教师利用学具模型模拟肺泡里气体交换的部分过程,学生观看并学习相关知识,为分组模拟活动做准备。学生利用自制学具,从交换部位、交换方向、交换结果3个方面,分别模拟肺泡里的气体交换94教育研究与评论中学教育教学/2023年8月和组织里的气体交换。组员分别模拟并进行互评,各小组展示模拟成果。教师选取小组代表,分别上台模拟肺泡里的气体交换过程(一个小组的作品如图1所示)和组织里的气体交换过程(一个小组的作品如图2所示)。青来血动力永血毛细血管图1青争永血图2教师引导学生观察各组的模拟成果,进行分析与评价,找出共同点与不同点,并指出如何修改及相应的理由;各小组修改模型。让学生自主选择合适的材料制作学具,建构物理模型并模拟肺泡里的气体交换和组织里的气体交换,通过联系新旧知识,观察图片,模拟并总结气体交换的过程,在一定程度上使抽象概念具体化、微观结构宏观化、隐性内容显性...