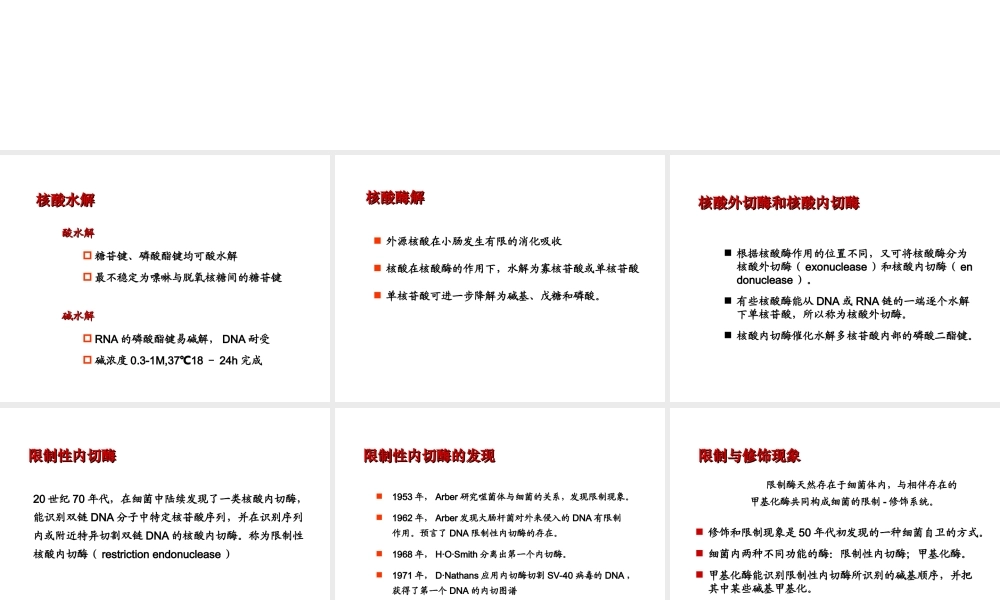

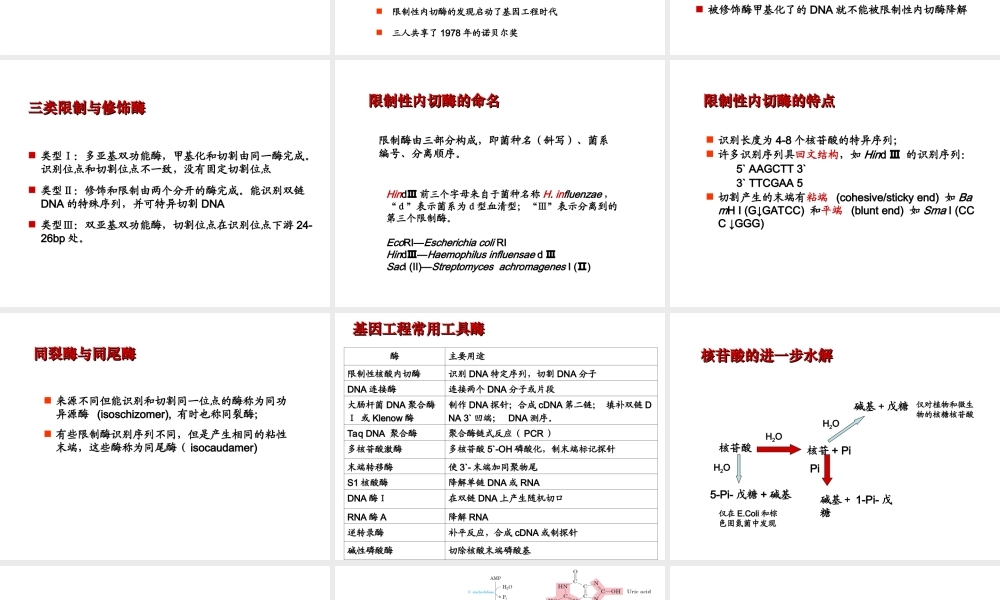

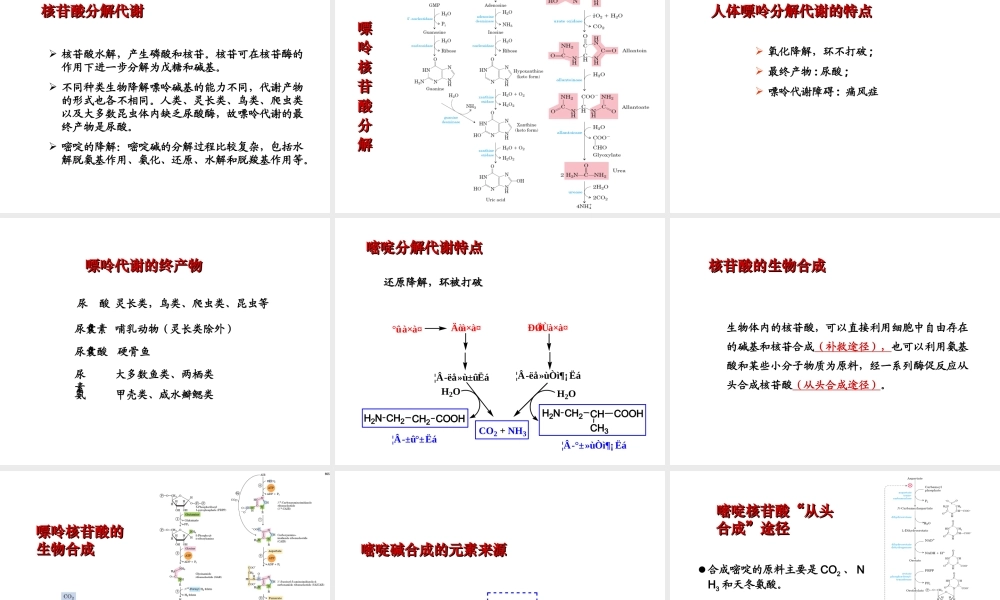

第九章核酸降解和核苷酸代谢第九章核酸降解和核苷酸代谢核酸水解核酸水解糖苷键、磷酸酯键均可酸水解最不稳定为嘌啉与脱氧核糖间的糖苷键酸水解酸水解RNA的磷酸酯键易碱解,DNA耐受碱浓度0.3-1M,3718℃-24h完成碱水解碱水解外源核酸在小肠发生有限的消化吸收核酸在核酸酶的作用下,水解为寡核苷酸或单核苷酸单核苷酸可进一步降解为碱基、戊糖和磷酸。核酸酶解核酸酶解根据核酸酶作用的位置不同,又可将核酸酶分为核酸外切酶(exonuclease)和核酸内切酶(endonuclease)。有些核酸酶能从DNA或RNA链的一端逐个水解下单核苷酸,所以称为核酸外切酶。核酸内切酶催化水解多核苷酸内部的磷酸二酯键。核酸外切酶和核酸内切酶核酸外切酶和核酸内切酶限制性内切酶限制性内切酶20世纪70年代,在细菌中陆续发现了一类核酸内切酶,能识别双链DNA分子中特定核苷酸序列,并在识别序列内或附近特异切割双链DNA的核酸内切酶。称为限制性核酸内切酶(restrictionendonuclease)限制性内切酶的发现限制性内切酶的发现1953年,Arber研究噬菌体与细菌的关系,发现限制现象。1962年,Arber发现大肠杆菌对外来侵入的DNA有限制作用。预言了DNA限制性内切酶的存在。1968年,H·O·Smith分离出第一个内切酶。1971年,D·Nathans应用内切酶切割SV-40病毒的DNA,获得了第一个DNA的内切图谱限制性内切酶的发现启动了基因工程时代三人共享了1978年的诺贝尔奖限制与修饰现象限制与修饰现象限制酶天然存在于细菌体内,与相伴存在的甲基化酶共同构成细菌的限制-修饰系统。修饰和限制现象是50年代初发现的一种细菌自卫的方式。细菌内两种不同功能的酶:限制性内切酶;甲基化酶。甲基化酶能识别限制性内切酶所识别的碱基顺序,并把其中某些碱基甲基化。被修饰酶甲基化了的DNA就不能被限制性内切酶降解三类限制与修饰酶三类限制与修饰酶类型Ⅰ:多亚基双功能酶,甲基化和切割由同一酶完成。识别位点和切割位点不一致,没有固定切割位点类型Ⅱ:修饰和限制由两个分开的酶完成。能识别双链DNA的特殊序列,并可特异切割DNA类型Ⅲ:双亚基双功能酶,切割位点在识别位点下游24-26bp处。限制性内切酶的命名限制性内切酶的命名HindⅢ前三个字母来自于菌种名称H.influenzae,“d”表示菌系为d型血清型;“Ⅲ”表示分离到的第三个限制酶。EcoRI—EscherichiacoliRIHind—ⅢHaemophilusinfluensaedⅢSacI(II)—StreptomycesachromagenesI()Ⅱ...