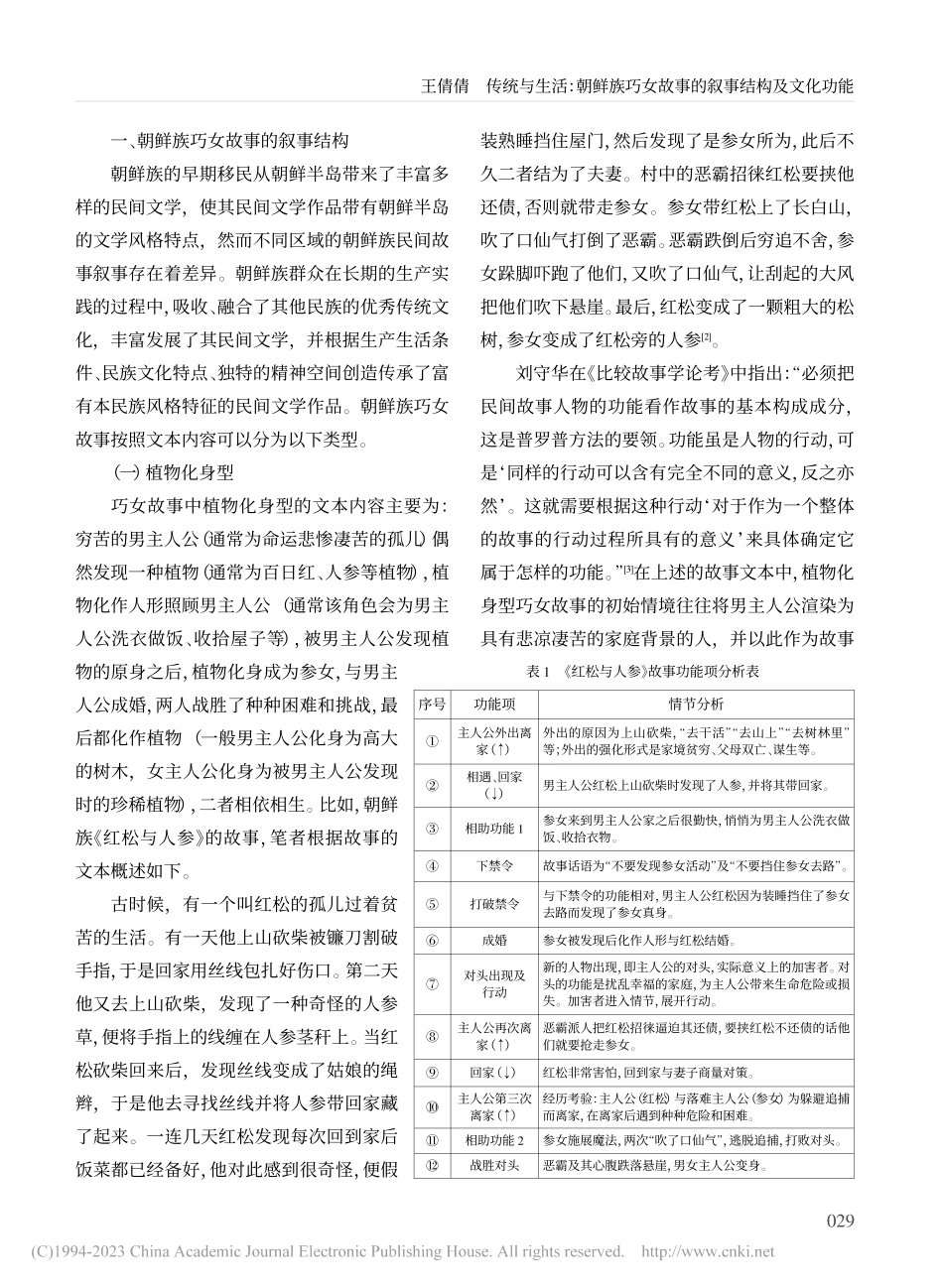

2022年第4期总第307期在朝鲜族的民间故事中,巧女故事作为一种口传文学,广泛流传于民众的生活,还有一些收录于稗官杂记和古今文献当中。在延边朝鲜族自治州成立之后,朝鲜族的民间文学逐渐引起大家的关注。1952年,郑吉云在《延边文艺》上发表了《拳头谈判》,用以重振民族意识;1953年,朱善宇和金泳植陆续发表了《金达莱》和《壮丁与和尚》,使民间故事在朝鲜族民间文学中拥有了重要位置。1956年底,第一届朝鲜族民族故事大会在延边举行,次年3月,民间文学工作者们开始对朝鲜族民间文学进行搜集整理。民间文学工作者主要在我国东北部的朝鲜族聚居地区开展田野调查,搜集整理了大量的朝鲜族民间故事,并出版了多部朝鲜族民间故事论著,进一步丰富了我国的民间文学宝库,为朝鲜族民间故事的研究提供了重要的参考资料。其中,朝鲜族的巧女故事类型多样,不仅反映了广阔的社会生活,而且具有强烈的现实主义精神,隐喻着民众的心理需求和期待。康丽指出:“民间故事只有在作为基础结构的叙事形态的支撑下,承载具体的社会生活内容和文化意义,才能成为真实的讲述文本并产生吸引人的魅力。”[1]我们可以透过故事文本的叙事结构形态找出文本背后的深层文化动因,在民族的文化心理和社会观念上进行深入的文化分析。对于朝鲜族巧女故事的探讨,本文着重以具体案例展现故事文本内部和外部之间的联系,探寻民间叙事与生活实践的互动关系及功能。摘要:巧女故事作为朝鲜族口头文学作品,叙事结构丰富多元。结合朝鲜族巧女故事的文本内容及叙事形态考察,将其类型划分为植物化身型、傻丈夫与巧媳妇型、螺女巧女复合型。从表层结构和深层叙事来看,民间叙事与生活实践存在着互动关系,二者相辅相成。朝鲜族巧女故事是族群生态功能及民众心理期待的体现,在一定程度上还反映了朝鲜族女性外柔内刚的形象特征。从故事文本及生活传统出发,可以进一步探求朝鲜族巧女故事的叙事结构及其文化功能。关键词:朝鲜族;巧女故事;叙事结构;文化功能中图分类号:I29文献标识码:A文章编号:1003-2584(2022)04-0028-09传统与生活:朝鲜族巧女故事的叙事结构及文化功能王倩倩(中央民族大学中国少数民族语言文学学院,北京海淀100081)作者简介:王倩倩(1991—),女,河北邯郸人,中央民族大学比较文学与世界文学专业博士研究生。研究方向为民族文学比较研究。民·族·文·化MINZUWENHUA028DOI:10.13767/j.cnki.cn64-1011/j.2022.04.001表1《红松与人参》故事功能项分...