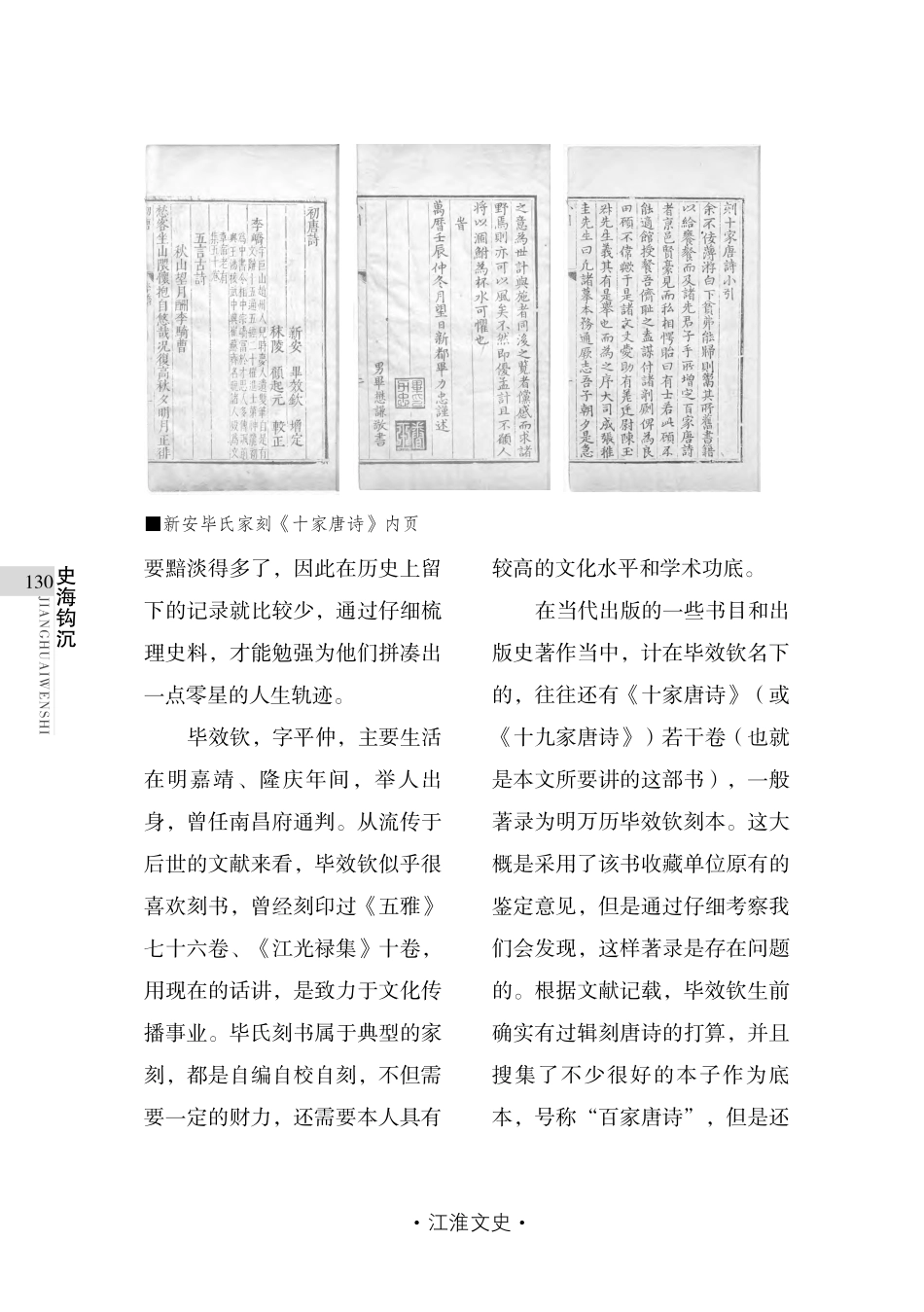

·江淮文史·129JIANGHUAIWENSHI史海钩沉1980年代,国家重视古籍善本的普查,准备编纂《中国古籍善本书目》。为了界定什么是“善本”,当时提出了“三性”“九条”的说法。所谓“三性”,是指历史文物性、学术资料性和艺术代表性;“九条”则罗列出可以定性为善本的九条具体标准,其中第二条是“明代刻印、抄写的图书”。安徽省图书馆收藏有一部明代新安毕氏家刻本《十家唐诗》,自然是符合这一标准的珍贵善本,后来也确实被收进了《中国古籍善本书目》。不过我们现在之所以会谈起这部书,倒不单单是因为它年代的久远,还因为它背后有着一段艰辛而曲折的故事。此书的编纂、刻印、增订、传布持续近百年,是由明代徽州府歙县毕氏家族祖孙三代毕效钦、毕力忠、毕懋谦接力完成的。这份传承和坚守,是为生计,更是理想与追求。在中国历史上,毕氏不是什么大姓,但是新安毕氏在明朝中后期却表现十分亮眼,与毕懋谦同支平辈的毕懋康、毕懋良兄弟都是进士出身,官居高位。本文要讲的毕氏祖孙,在仕途方面就徽州毕氏祖孙三代接力刻印十家唐诗常虚怀/文·江淮文史·130JIANGHUAIWENSHI史海钩沉要黯淡得多了,因此在历史上留下的记录就比较少,通过仔细梳理史料,才能勉强为他们拼凑出一点零星的人生轨迹。毕效钦,字平仲,主要生活在明嘉靖、隆庆年间,举人出身,曾任南昌府通判。从流传于后世的文献来看,毕效钦似乎很喜欢刻书,曾经刻印过《五雅》七十六卷、《江光禄集》十卷,用现在的话讲,是致力于文化传播事业。毕氏刻书属于典型的家刻,都是自编自校自刻,不但需要一定的财力,还需要本人具有较高的文化水平和学术功底。在当代出版的一些书目和出版史著作当中,计在毕效钦名下的,往往还有《十家唐诗》(或《十九家唐诗》)若干卷(也就是本文所要讲的这部书),一般著录为明万历毕效钦刻本。这大概是采用了该书收藏单位原有的鉴定意见,但是通过仔细考察我们会发现,这样著录是存在问题的。根据文献记载,毕效钦生前确实有过辑刻唐诗的打算,并且搜集了不少很好的本子作为底本,号称“百家唐诗”,但是还■新安毕氏家刻《十家唐诗》内页·江淮文史·131JIANGHUAIWENSHI史海钩沉没有来得及编排就去世了,真正开始编刻的是毕效钦的儿子毕力忠。毕力忠,字公式,科举表现还不如他的父亲,仅仅取得一个秀才的功名。毕力忠好像并没有继承乃父在刻书方面的兴趣,而是更想做官。但是按照明朝的制度,秀才的身份虽然高于普通百姓,却还不够资格为官,尤其不可...