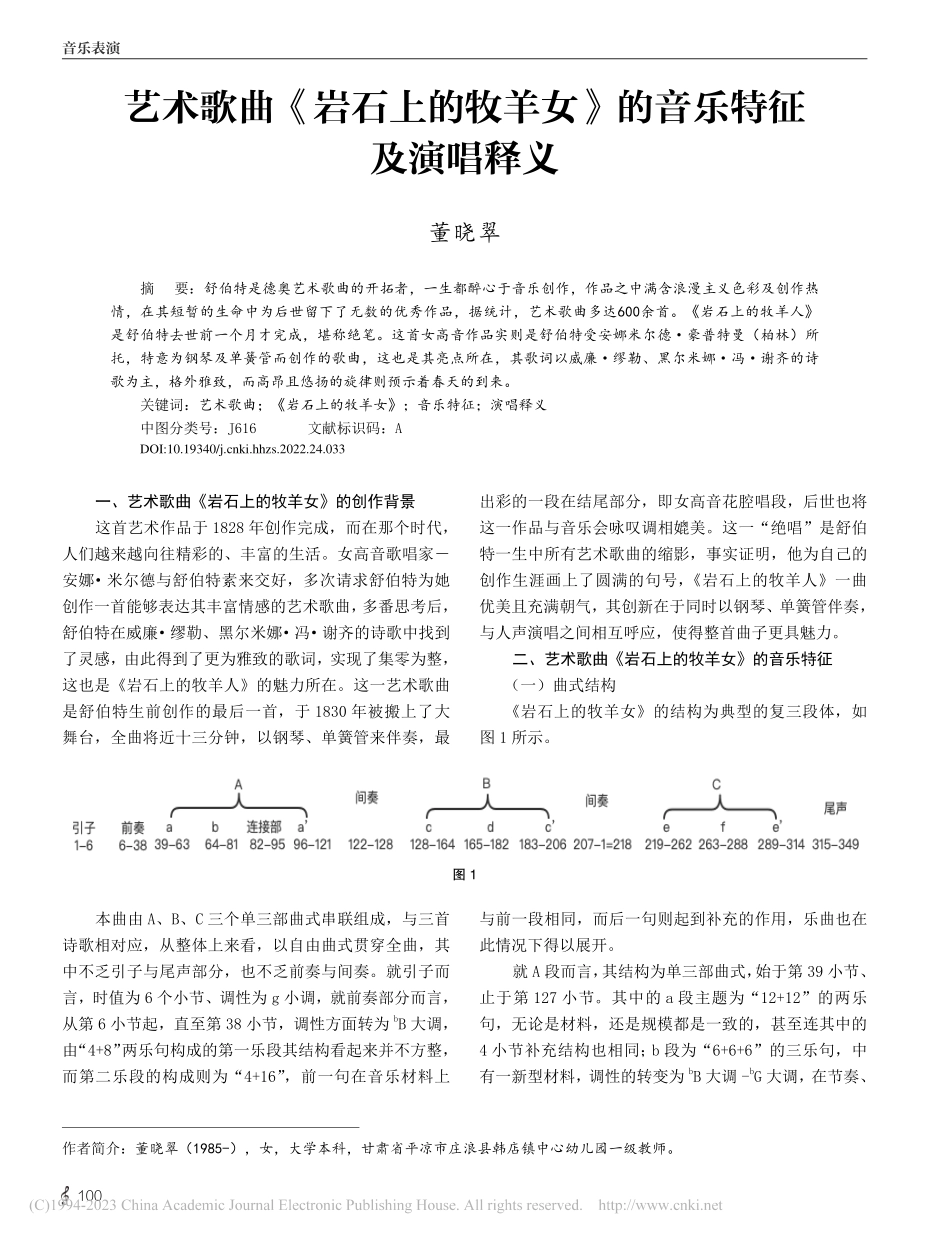

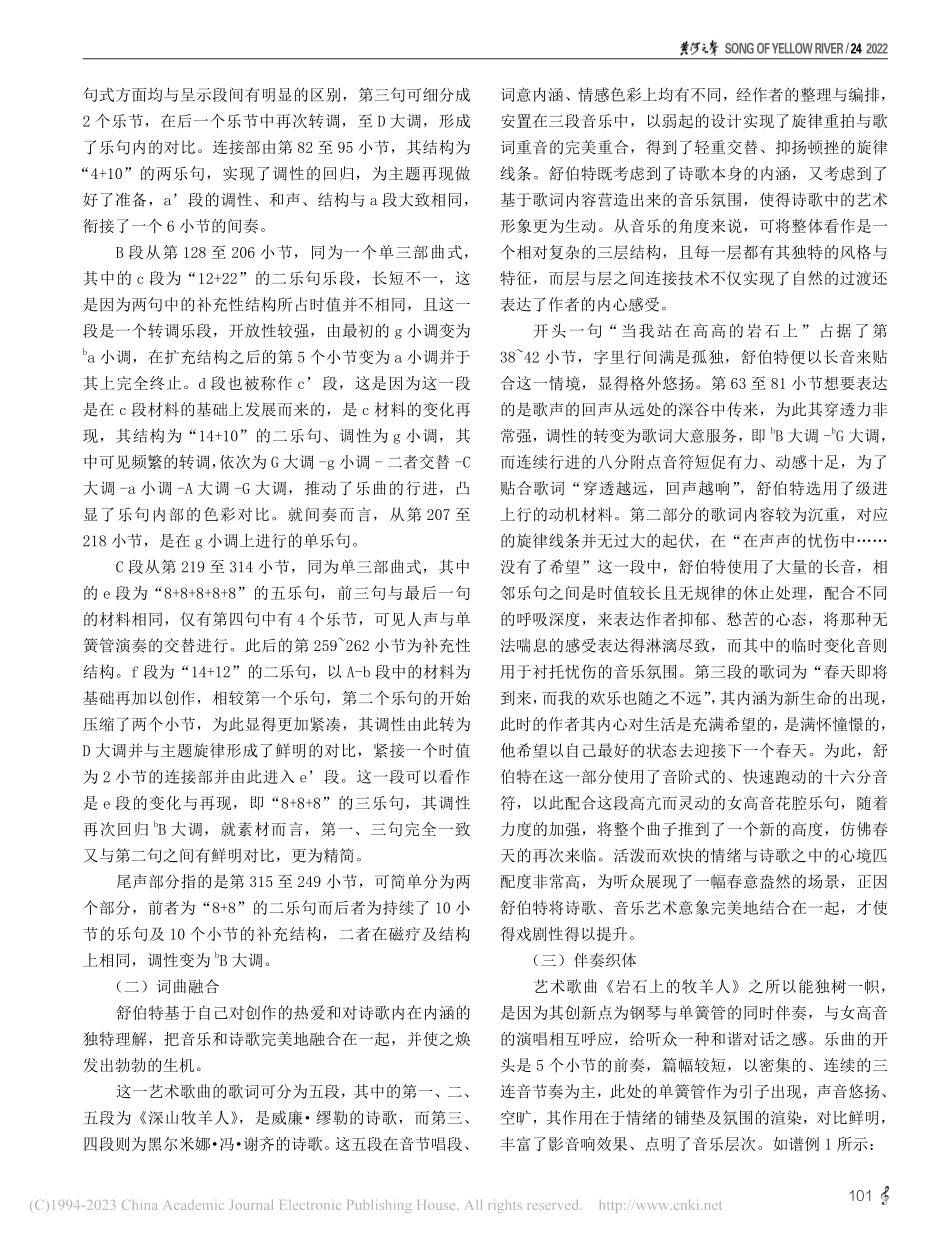

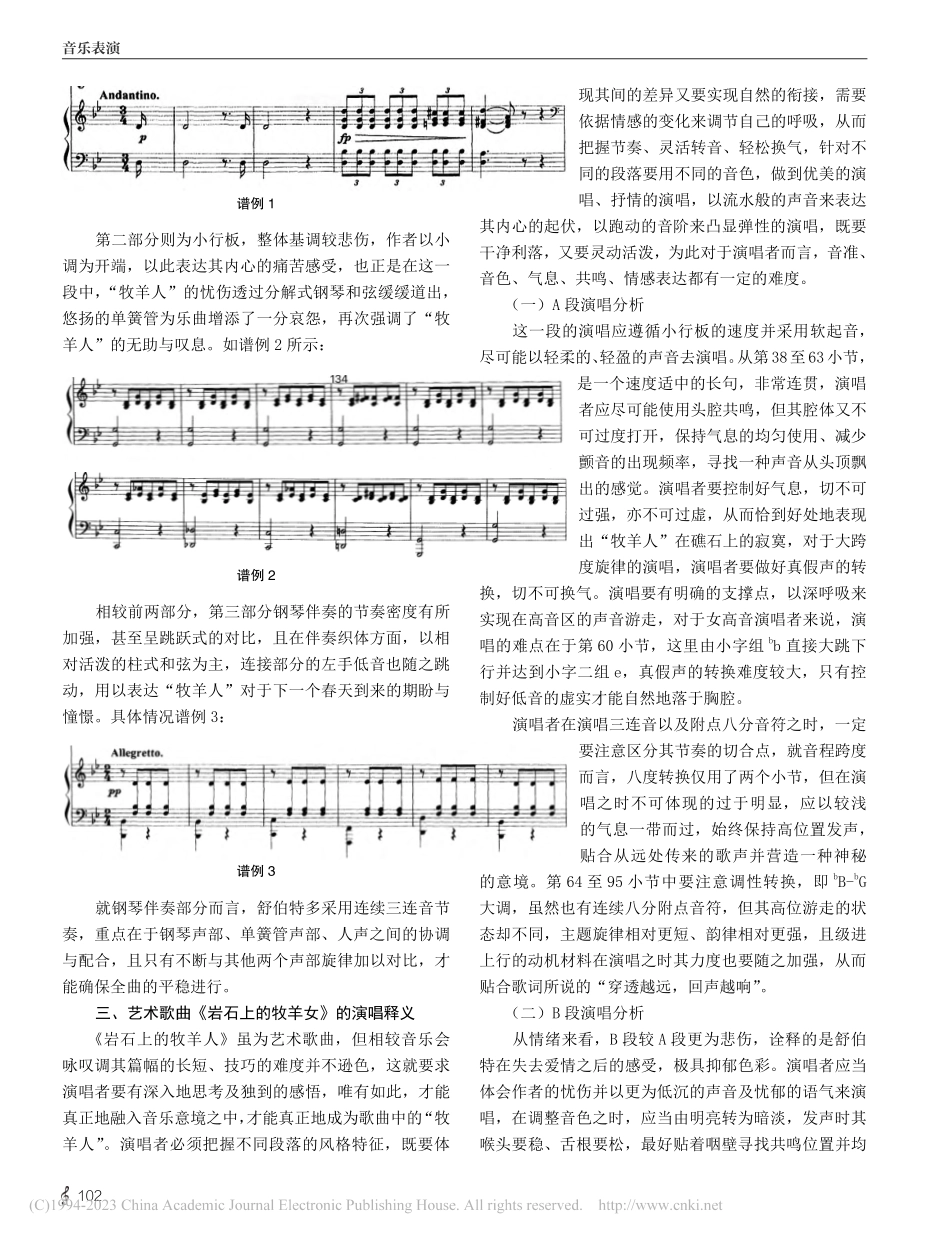

100音乐表演艺术歌曲《岩石上的牧羊女》的音乐特征及演唱释义董晓翠摘要:舒伯特是德奥艺术歌曲的开拓者,一生都醉心于音乐创作,作品之中满含浪漫主义色彩及创作热情,在其短暂的生命中为后世留下了无数的优秀作品,据统计,艺术歌曲多达600余首。《岩石上的牧羊人》是舒伯特去世前一个月才完成,堪称绝笔。这首女高音作品实则是舒伯特受安娜米尔德·豪普特曼(柏林)所托,特意为钢琴及单簧管而创作的歌曲,这也是其亮点所在,其歌词以威廉·缪勒、黑尔米娜·冯·谢齐的诗歌为主,格外雅致,而高昂且悠扬的旋律则预示着春天的到来。关键词:艺术歌曲;《岩石上的牧羊女》;音乐特征;演唱释义中图分类号:J616文献标识码:A作者简介:董晓翠(1985-),女,大学本科,甘肃省平凉市庄浪县韩店镇中心幼儿园一级教师。一、艺术歌曲《岩石上的牧羊女》的创作背景这首艺术作品于1828年创作完成,而在那个时代,人们越来越向往精彩的、丰富的生活。女高音歌唱家-安娜·米尔德与舒伯特素来交好,多次请求舒伯特为她创作一首能够表达其丰富情感的艺术歌曲,多番思考后,舒伯特在威廉·缪勒、黑尔米娜·冯·谢齐的诗歌中找到了灵感,由此得到了更为雅致的歌词,实现了集零为整,这也是《岩石上的牧羊人》的魅力所在。这一艺术歌曲是舒伯特生前创作的最后一首,于1830年被搬上了大舞台,全曲将近十三分钟,以钢琴、单簧管来伴奏,最出彩的一段在结尾部分,即女高音花腔唱段,后世也将这一作品与音乐会咏叹调相媲美。这一“绝唱”是舒伯特一生中所有艺术歌曲的缩影,事实证明,他为自己的创作生涯画上了圆满的句号,《岩石上的牧羊人》一曲优美且充满朝气,其创新在于同时以钢琴、单簧管伴奏,与人声演唱之间相互呼应,使得整首曲子更具魅力。二、艺术歌曲《岩石上的牧羊女》的音乐特征(一)曲式结构《岩石上的牧羊女》的结构为典型的复三段体,如图1所示。图1本曲由A、B、C三个单三部曲式串联组成,与三首诗歌相对应,从整体上来看,以自由曲式贯穿全曲,其中不乏引子与尾声部分,也不乏前奏与间奏。就引子而言,时值为6个小节、调性为g小调,就前奏部分而言,从第6小节起,直至第38小节,调性方面转为bB大调,由“4+8”两乐句构成的第一乐段其结构看起来并不方整,而第二乐段的构成则为“4+16”,前一句在音乐材料上与前一段相同,而后一句则起到补充的作用,乐曲也在此情况下得以展开。就A段而言,其结构为单三部曲式,始于第39小节、止于第127小节。其...