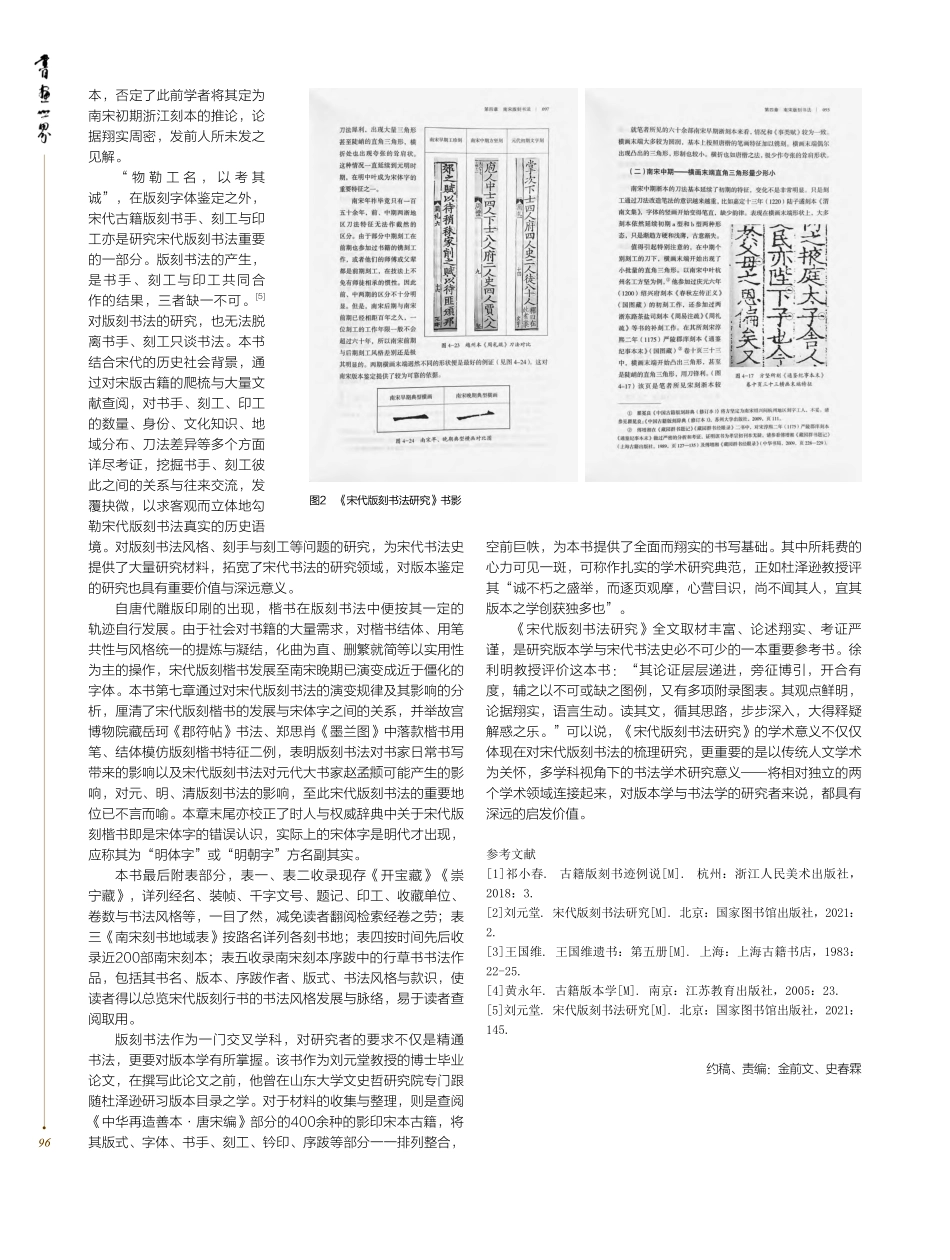

952023/05No.25595读书近日由国家图书馆出版社出版的刘元堂教授编著《宋代版刻书法研究》,是深入发掘书法学与版本目录学领域的一部重要著作。全书共20万字,也是学界目前关于版刻书法专题研究中最为深入细致的一部专著。“版刻书法”是指通过写稿、上版、镌刻及刷印等工序使书迹得以保存的书法样式。[1]石刻书法的捶拓、玺印的钤印为版刻书法的形成提供了技术准备条件。版刻书法工序与碑刻书法大致相似,都是二次加工底稿,使之保存于木版或石头等载体之上。版刻书法的写手大多为善书之人,序、跋等部分多是请有名学者或书法家所书,因此版刻古籍中存在着大量的水准高超的书迹。中国的版刻书法,时间上横跨了1300多年。其始于李唐,奠基于五代,盛行于两宋,旁及辽、西夏、金,衍于元、明、清,直至民国时期仍在延续。宋代是版刻书法发展最为辉煌的时期,有大量的书、刻俱佳的宋代刻本传世,弥补了书法史研究中文献记载与书迹作品的不足,具有深邃的研究意义。[2]版刻书法属于古籍版本学与书法学相结合的新研究范畴,作为书迹材料研究,是唐代至清代书法史发展中必不可少的一部分。版刻书迹的发展与演变,也呈现出书法发展中的另一脉络。因其稿本广为流传的性质,底稿往往精心书写,且大多出自名工良手,刷印精美,书写讲究法度,工整秀丽,宛如法帖,一定程度上对宋代书法学习者也产生了影响。王国维在《古雅之在美学上之位置》一文中谈及美的材质、表现技巧两种形式,言宋版书完全具备美的形式:“三代之钟鼎、秦汉之摹印、汉魏六朝唐宋之碑帖、宋元之书籍等,其美之大部,实存于第二形式。”[3]因此,对古籍版刻书迹、书手与刻工等进行系统的整理与研究,才能使书法研究更加立体与深入。然而时至今日,学界对版刻书法领域的研究仍相对较少,可以说基本上是一个较为空白、亟待开发的研究领域。《宋代版刻书法研究》一书,通过宋本古籍的考察与整理、交叉学科文献查阅、作品列队对比等方法,从而归纳出宋代不同时、地的版刻书法特点。全书共241面,分为七章。第一章,版刻书法的产生及工艺流程;第二章,宋代版刻书法的先声,唐代、五代时期的版刻书法;第三章,北宋时期的《大藏经》、单刻佛经与其他刻本书法风格以及北宋时期的版刻书手与刻工论述;第四章,南宋时期两浙、福建、四川、江淮湖广地区版刻书法风格;第五章,宋代版刻行草书及篆隶书;第六章,南宋时期版刻书手、刻工与印工;第七章,宋代版刻书法的演变规律及其影响。第七章后附论...